前回までは、対話型ワークショップをする上での理論概念編を考えてきました。今回からは、実際のワークショップのデザインについて考えていきたいと思います。

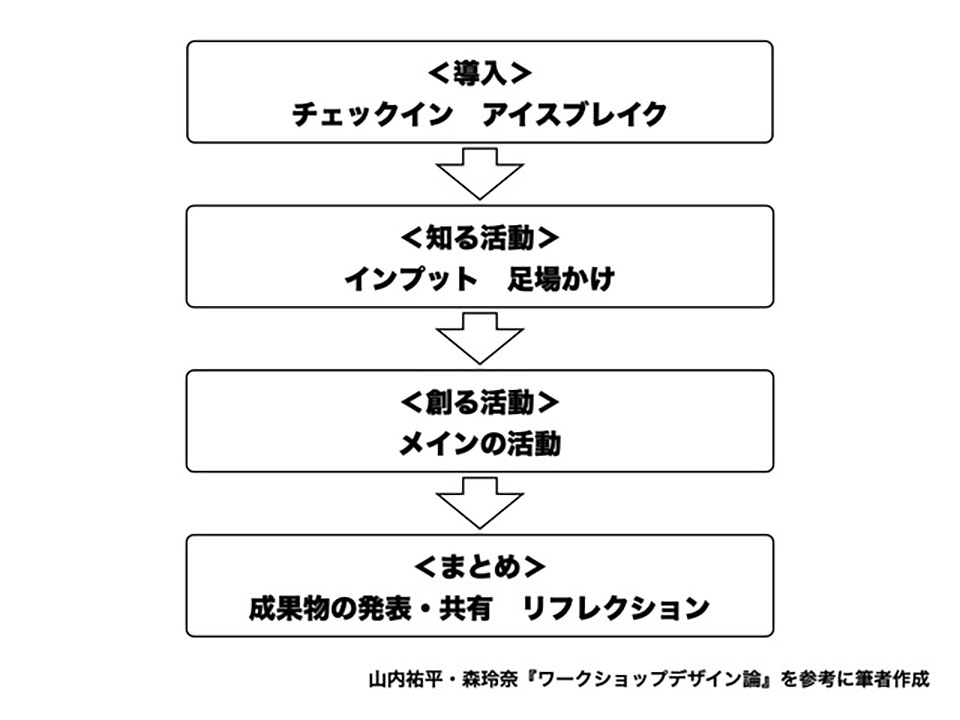

ワークショップには、さまざまな型が存在します。その中で私が参考にしているのが「導入→知る活動→創る活動→まとめ」の4つのフェーズで捉える方法です(参考:山内祐平、 森玲奈他著『ワークショップデザイン論』)。非常に分かりやすく、考えやすい型ですので、これを基本として考えていきましょう。

①導入

ワークショップへのチェックインとアイスブレークを指します。参加者全員が受け入れられ、互いの価値観を分かり合うための雰囲気づくりを行います。

②知る活動

創る活動へ向けたインプットの時間をつくります。参加者間の知識量の差や、ワークショップの目的などを理解し、創る活動への足場かけを行います。

③創る活動

ワークショップのメインとなる「創る活動」では、さまざまな方法を使って対話を促します。創る活動での問いと課題の質によって、生まれる対話の質が変化します。

④まとめ

ワークショップ全体を通じてのリフレクションを行います。実はまとめでのリフレクションがその後の参加者の行動に大きく影響します。

私はこれら4つのフェーズで、ワークショップデザインを行ってきました。デザインする際に最初にすべきことは目的の整理です。前回触れた2つの目的を見失わないために行います。「手段の目的化」は、組織として最も避けたい状況の一つです。目的を見失い前例踏襲を継続してしまいがちな学校現場では、耳が痛い話かもしれません。昨今の「GIGAスクール構想」でも、ICTを使うことが目的になっているような状況は本末転倒です。

ワークショップでもこの「手段の目的化」が起こり得ます。対話することを目指したデザインなのに、議論に陥ったり、雑談で終わってしまったりすることも考えられるでしょう。つまり、目的を的確に定めてからワークショップデザインをすることが基本です。

もう一つ押さえておきたいポイントが、プロセスの面白さです。プレイフルアプローチと呼ばれていますが、参加者が楽しいと感じるための仕掛けを講じることで主体性や協働性を高め、フロー状態を生み出すことができます。フロー状態とは非常に集中した状況で、外部からの刺激に対する意識が薄まっている状態を指す言葉です。

ワークショップの創る活動では、特にこのフロー状態を生み出せるような課題設定ができているかが問われます。その際のポイントは、ワークの内容の難易度と参加者のスキルの双方が適度に高い課題設定を行うことです。そこにプレイフルでクリエーティブな課題設定が合わさると、参加者の学びが深まっていきます。