学校教育において社会を創る子どもたちを育むこととは、自立した学習者を育むことです。

子どもは元来、みんな有能な学び手です。小さい子どもが試行錯誤を重ねたり周りの人に尋ねたりしながら学び続ける姿を見ていると、それが実感できます。しかし、頭では理解しているつもりでも、自分が考えているように子どもが学習に取り組まなかったりトラブルが起きて保護者から苦情が寄せられたりすると、「この子は…」「あの保護者だから…」となりがちです。「子ども観を転換することが大切」と分かってはいますが、子どもを信頼し続けるのは結構難しいことです。教職員全体で折に触れて確かめ・認め・励まし合う必要があります。

そこで、本校では2つの合言葉を意識することにしました。一つは、「子どもたちが今も将来も幸せに暮らすことができるように支援する」です。「働き掛けるのは子どもが幸せであることを手助けするため」という当たり前のことを確認しました。この場合の「幸せ」は情緒的・瞬間的な「happiness」ではなく、多様で持続的な「well-being」を意味します。子どもが集団の中で抑圧されていたり、「将来のために」という言葉で「今」を我慢したりしていないかに目や心を配ります。一見うまくまとまっている学級でさえ、実は同調圧力が強いこともあります。先入観を持たず、気付いたことを同僚と遠慮なく話し合いたいものです。そのためには、「問題が起こらないように心掛ける。それでも、問題が起こることはある。大切なのは、起こった時にどう対応し、そこから何を学ぶかだ」という柔軟さや寛容の意識を共有しておく必要があります。ここでは管理職の役割も大きくなります。

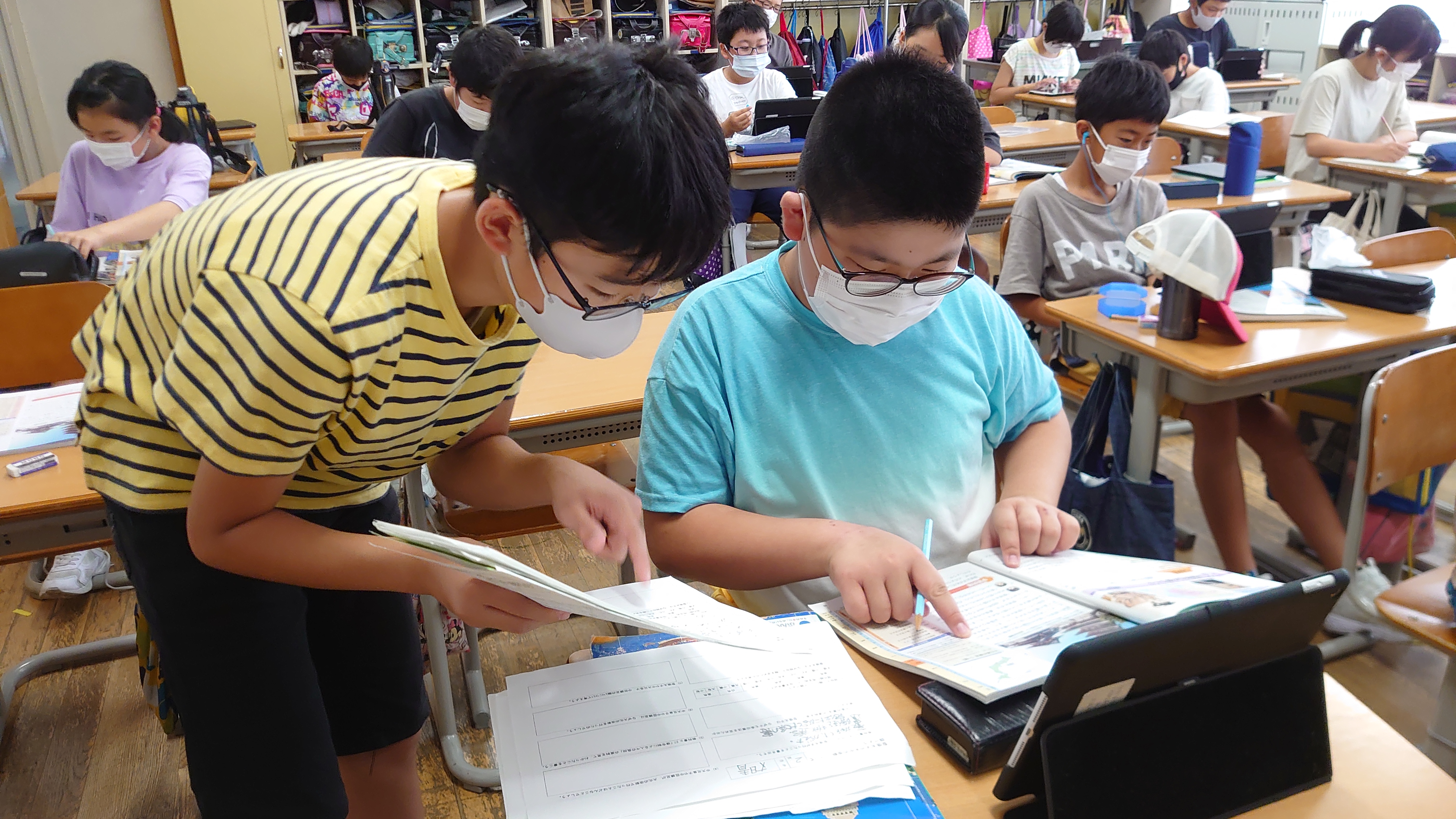

もう一つは、「将来的に、私たち(教職員)がいなくとも、仲間と学び合うことができるように支援する」です。教員がいつまでも子どもたちと一緒にいられるわけではありませんが、その点が意識されていません。そのため、いつも自分が問題を出し、手だてを示してまとめる授業を繰り返しがちです。最終的には、子ども一人一人が自ら問題を自覚し、解決のための計画を立て、現状を把握・評価し、試行錯誤を繰り返しながら仲間と協働して粘り強く解決を目指すことが求められます。だとすれば、少しずつ手を離したり大胆に任せたりしなければなりません。

泳ぎ方を陸上でどんなにうまく教えても、子どもは泳げるようになりません。実際に水に入り、学んだことを自分なり試してみてこそ、少しずつ泳げるようになります。本校の自学・自習やMP(マイプラン)学習、そしてFSP(フリースタイルプロジェクト)は、子どもが「実際に水に入って泳いでみる」活動なのです。