12年前の長男の初めての学校公開。静かな授業、正解ありきの問い掛け、板書を反射的に写す子どもたち。昭和の時代に私が受けた授業から時が止まったかのようでした。こんなに世界は変わったのに。ビジネスの現場で世界と日本を見てきた私は、強い焦燥感を覚えました。これから先、待ち受ける未来は予測不可能。だからこそ、子どもたちにはもっと「話す力」を身に付けてほしい――。

はじめまして、竹内明日香と申します。子どもの「話す力」を高める団体、一般社団法人アルバ・エデュの代表理事をしています。かく言う私も、子どもの頃は話せない子でした。だからこそ、話せない子どもを取り残さない世の中をみんなの手でつくりたいとの思いで、この5月に『すべての子どもに「話す力」を』を上梓しました。

大学を卒業して銀行に入り、その後独立して国際金融に長年携わってきた私が見たのは、日本人がプレゼンや交渉で負け続ける場面でした。「日本人が謙虚さを大切にするのは知っている。でもあんな自信のなさそうなプレゼンは、自分の仕事に自信が持てないと言わんばかりだ。なぜ自社の説明に原稿を読み続け、我々と目も合わせないのだ。」これは、海外投資家からよく耳にした言葉です。スライドデザインもすてきで、英文法も完璧。でも、「自分はこう思う」という自信や、内面から込み上げる情熱、そして相手の心に届けたいという思いが欠けているのです。

教育現場に「主体的・対話的で深い学び」が少しずつ根付いた今、冒頭で紹介したようなクラスは減ってきたと感じます。その一方で、多くの先生方が子どもたちに話をさせることに苦労されているとも聞きます。これから全10回の連載で、私たちが全国で提供してきた教員研修や「話す力」の授業の一端をご紹介していきますが、このプレゼン教育は、時程が増えて先生方の負担が増える話ではありません。むしろ今なされていることを見直すことで、学級経営が楽になる話でもあります。

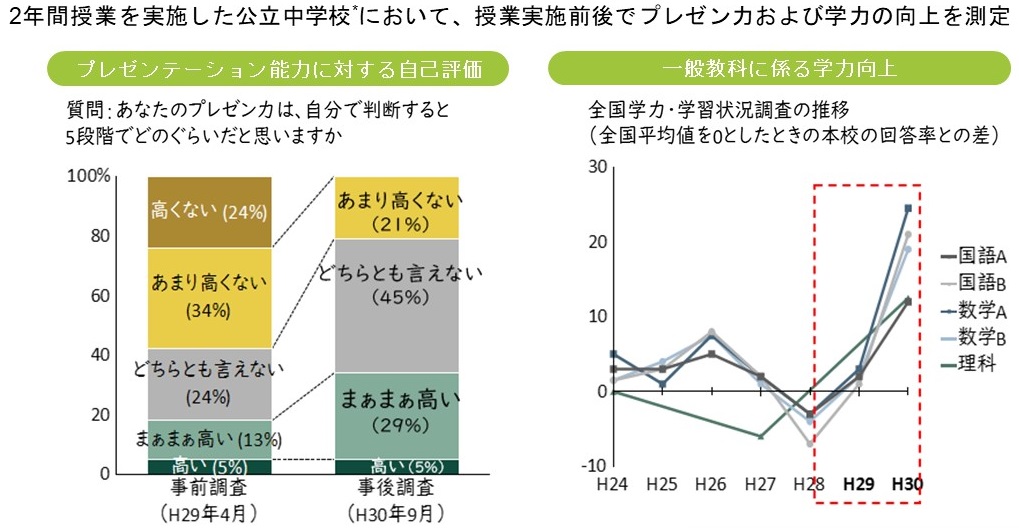

私たちが練り上げたプログラムをもとに、計7回「プレゼン授業」を実施した東京都文京区立文林中学校では、卒業式で卒業生全員が「在校中に記憶に残ったこと」に私どものプレゼン授業を挙げてくれました。その学年は学力が10%伸びたとの記録もあります。社会に出てから痛感する「話す力」の大切さ。それを身に付ける過程で強化される思考力、判断力、表現力。これらを、クラスで起きたミラクルとともに次回以降共有していきます。

【プロフィール】

竹内明日香(たけうち・あすか)一般社団法人アルバ・エデュ代表理事。東京大学法学部卒業。日本興業銀行(現みずほ銀行)にて国際営業や審査などに従事後、独立し海外投資家向け情報発信や日系企業のプレゼン支援を提供して今日に至る。2014年、子どもの「話す力」の向上を目指す一般社団法人アルバ・エデュを設立し、授業やセミナーを展開。22年10月現在4万8000人が受講。20年のコロナ禍を機に「オンラインおうち学校」を開始。22年現在、話す力を育むプログラムを12の自治体に導入している。22年5月に『すべての子どもに「話す力」を』(英治出版)を上梓。一般社団法人未来の先生フォーラム理事。NRS株式会社社外取締役。公立小元PTA会長。音羽の森オーケストラ「ポコアポコ」主宰。小学校低学年まで海外在住。二男一女の母。