子どもの話す力を高める――これには幾重ものハードルがあります。

現在はコロナ禍によって、「黙る」ことが当たり前になっています。隣の席の子との会話制限、「黙食」する給食。子どもたちは、話すこと自体がどこか悪であるかのような意識で学校生活を送っているようにも見えます。

コロナ前も、先生方からは「主体的・対話的にと言われても、円滑な授業運営のためには、クラスが盛り上がり過ぎない程度に無難に単元を終わらせたい」との本音もお聞きしていました。多くの児童生徒をクラスに抱えていると、どうしてもやんちゃな子には手がかかります。でもその裏で、いわゆる「おとなしい」子が放置されがちであることも忘れてはいけません。

以前、私が授業を行った学校で「あなたの授業は話すのが苦手な子には残酷だ」とのご批判をいただきました。「おとなしい性格や小さな声も、その子の個性。無理に話させようとするのは良くない」というお考えからです。しかし私は、溝上慎一桐蔭横浜大学長の言葉を借りるならば、「先生方は確信犯のようにおとなしい子を見過ごしている」とも思うのです。

どんな子にも必ず人生のどこかで話をしないといけない場面が訪れる。成長してから大きな失敗に直面するくらいなら、学校で経験を積ませてあげる方がずっとよい。学校は失敗が許される場だからこそ、そこで場数を積み、発表が苦手な子はみんなで支え、励ますような経験が得られるようにしたい。私はそうした思いを込めてプログラムを作ってきました。

以前、仕事で海外のプレゼン大会に参加する顧客に同行したことがあります。日本企業だけが他国の代表団と異なっていたこと、それは原稿を手に持って「音読」していたことでした。衝撃でした。しっかりと相手の目を見て話す。こうした指導を、日本人だけ受けてこなかったかのようでした。

緊張する場面で失敗しないように原稿を持たせてあげたい。子どもを思うその気持ちが、逆に将来の足かせになるのです。ではどうすればよいか。私は最も重要なことは、「失敗してもよい」「どんな発表も認めてもらえる」という心理的安全性の担保された環境づくりだと考えます。

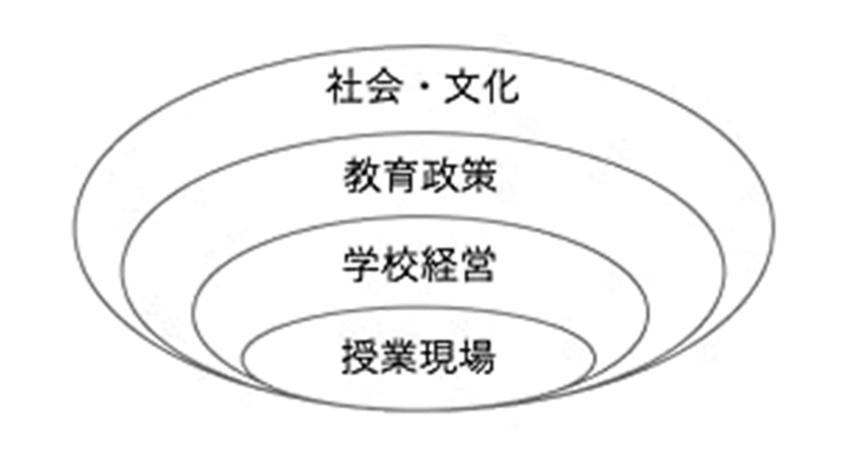

どうして日本社会では、子どもたちが人前で話せないように育ってしまうのか。授業現場以外にも「学校経営」「教育・政策」「社会・文化」の壁があると拙著では考察しました。この課題は、国民全員で変革していく覚悟が必要なのです。