小中学校では「総合的な学習の時間」、高校では「総合的な探究の時間」などにおいて、探究学習が導入され始めました。プレゼン教育との親和性からか、探究をテーマにした教員研修に呼ばれることも多くなりました。文科省が発行する「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」では、探究のプロセスを「課題設定→情報収集→整理・分析→表現・まとめ」と記しています。私は、この「課題設定→情報収集」という順序が、どうも子どもたちには難しいように思うのです。

沖縄への修学旅行を予定されている学校の先生方向けに、探究の研修を実施した時のことです。探究で求められる「問いを立てよ」の命題に、多くの先生方は「子どもたち自身でするのは難しい」と思われていました。無理もありません。子どもたちの生活環境は、家と学校の周辺のみで成り立っているのです。では、問いの立て方が分からないとどうなるか。「調べ学習のまとめ」や「やらされ感あふれる発表」に堕してしまうのです。それでは探究の授業にはなりません。

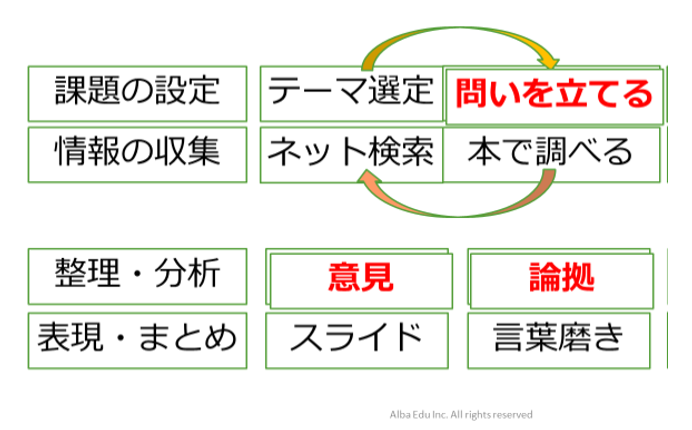

そこで視点の時空を広げるために、まずは本で調べたりネットサーフィンをしたりするなどして、地域や国、世界から見た沖縄、現在だけでなく過去、未来から見た沖縄についてのデータを集め、事実や課題を確認してから問いを立てていけばどうかとご提案しました。「課題設定」ではなく「情報収集」から始める、という提案です。すると先生方は、情報をつなぎ合わせて続々と面白い問いを立てられ、「これなら子どもたちも楽しんでできそうだ」とのコメントをいただきました。

本連載の第4回の「考える力」の中で、調べ学習を通じて「広げて」、問いを立てつつ、じっくり「深めて」、最後に話す内容を「選ぶ」ステップが大事だとお話ししました。探究も、最初から課題設定という「深める」作業から始めるのが難しければ、情報収集という「広げる」作業からスタートして課題設定をし、その上でさらに課題に関する情報収集をするというサイクルを何度も回していく方がよいのではないかと考えるのです。これは、これまでのプレゼン授業で数万人の子どもたちのコンテンツづくりに寄り添ってきた感覚とも合致します。

ちなみに先述した学校では、研修後に先生方が考える探究指導案のコンペティションを実施され、「沖縄の観光産業を参考に、都道府県別魅力度ランキングの低い本県が魅力度を向上させる方法を考えよう」というテーマなどが選出されました。