天童中部小学校は決して特別な学校ではありませんし、特別な取り組みをしてきたという意識もありません。ただ、育成を目指す子どもの姿を教職員で何度も話し合い、子どもはもともと有能な学び手であることを折に触れて確認し続けてきました。

そして、子どもの学びや暮らしをよく見つめて、「もっと自由に学んでほしい」と考え続けました。そのためには、教職員が「べき論」に固執せず、子どもを信頼して学びを柔軟に考える必要があります。加えて、担任のみならず教職員みんなで子どもたちを育むことを本気で話し合う必要もあります。事務職員も技能員も、全員がそれぞれ大切な役割を担っているからです。

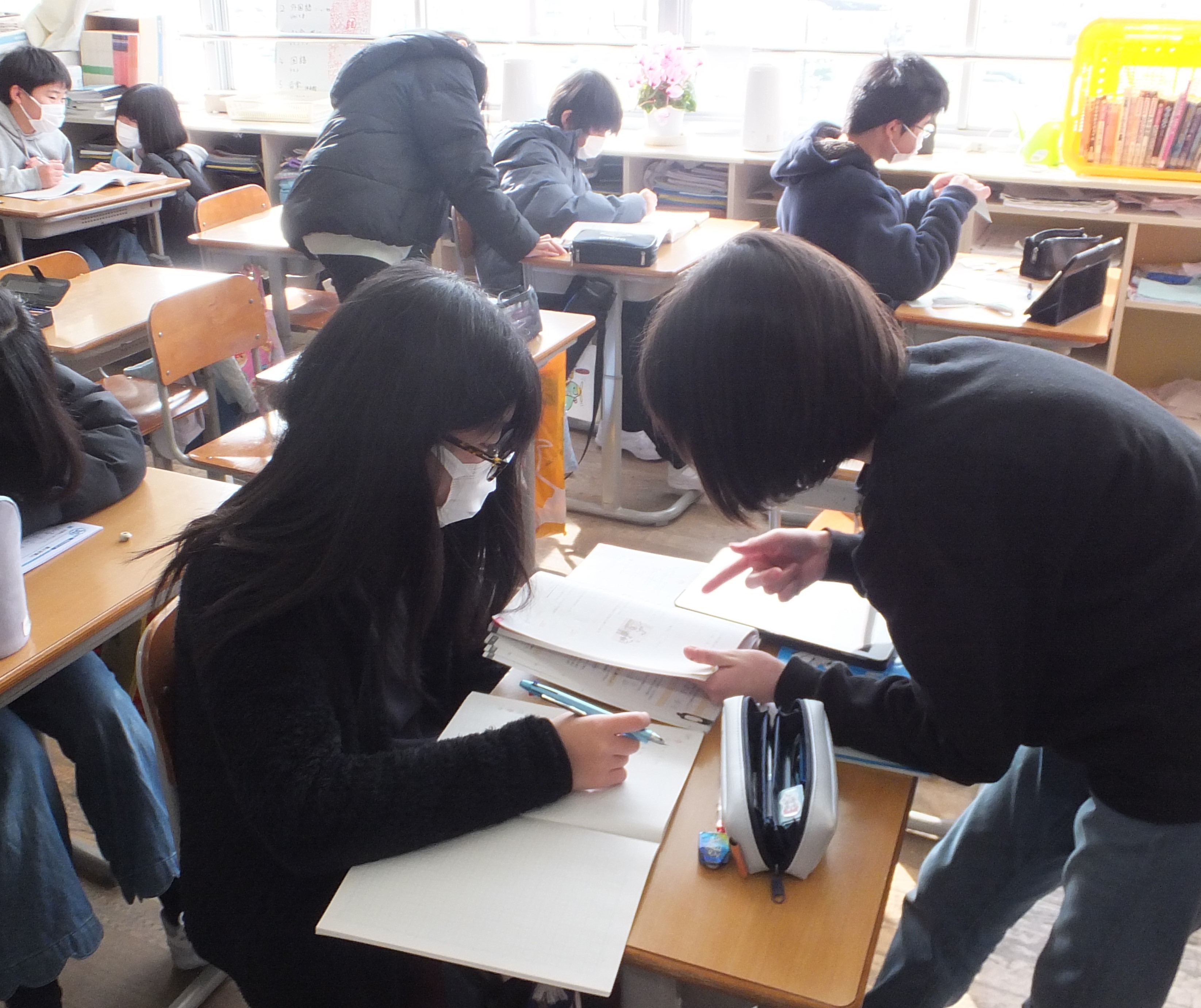

実践のベースになっているのは全ての学校で同様になされているようなことです。特徴的に見える自学・自習、MP(マイプラン)学習、FSP(フリースタイルプロジェクト)なども、そうした日常の活動の延長線上で行われてきた学びのスタイルです。意図的・計画的に取り入れてきたという側面がある反面、結果的にそうした学びが自然に・必然的に行われるようになったという感じもしています。

「個別最適な学び」は決して新しいものではなく、何かの「型」をなぞるだけで達成できるものでもありません。子どもの実態をよく見ることや教職員で学び合うことを抜きにして「型」を取り入れれば、無理が生じて悪影響が出ることさえ懸念されます。大切なのは、実践のベースとなる理念や方向性に対する共通理解を教職員間で図ることです。最初は「ある程度」の共通理解でも仕方がありません。さまざまな人間が集まっているのが学校なので、「完全共通理解」を得るのは難しく、それを待っていては動きだせません。それよりも、同じ志を持つ教職員で実際に動きだすのです。

そうして実践を進める中で子どもの姿がより良いものに変わってくれば、心ある教職員はその実践を認め、一緒に動いてくれるようになります。まずは自分が動きだすことで、良い流れが起こると考えたいものです。たとえ校内では少数派だとしても、校外にも目を向ければ、同じ志を持って実践を積み重ねている教職員が必ずいます。そうした人とも連携して学び合うことで、互いを高めることができます。

私たちができるのは、目の前の子どもをよく見て、その子が今も将来も幸せであるように最善と思えることをするだけです。こうした教職員の覚悟が、子どもたちにより良い学びを生み出し、より良い社会の創り手を育んでいくのです。

(おわり)