第2回では、子どもの自己決定を支援するための第一歩として、信頼関係を築くために必要な「無条件の肯定的関心」と「共感的理解」について紹介しました。しかし、前回の記事をお読みになって「とはいえ、子どもには教えてやらないと分からないこともあるよなぁ」とモヤモヤされた方もいらっしゃるでしょう。

そもそも子どもとの対話において、先生にはどんな役割が求められるのでしょうか。教えることに慣れ親しんでいる先生は、子どもから相談事があったとき、反射的に「役に立つアドバイスをしなきゃ」と考えるかもしれません。もちろん、それ自体が悪いことではなく、情報提供が必要なケースもあります。ただし、先回りして情報を与え過ぎたり、考えを代弁し過ぎたりすると、子どもの主体的な自己決定を阻んでしまう可能性もあるのです。

心理学者カール・ロジャーズは、カウンセラーに必要な3つ目の条件として「自己一致」を挙げ、これが何よりも大事だとしました。自己一致とは、「あるがままの姿」と「あるべき姿」が一致していること、つまり自分自身を深く受容できている状態を指します。先生自身も、(少なくとも子どもと接している間は)自分の心理状態を俯瞰し、自覚できるよう努めることが大切です。

例えば、前述したように「役に立つアドバイスをしなきゃ」と思っている先生は、どんな心理状態でしょうか。純粋に「子どもが成長するために」と思うのならば、「成長するためにはどんな関わりをすべきか」と考えればよさそうです。注意が必要なのは「良かれと思って」という思いの背後に、「子どもから認められたい」という自分が主語になる心理がある場合です。

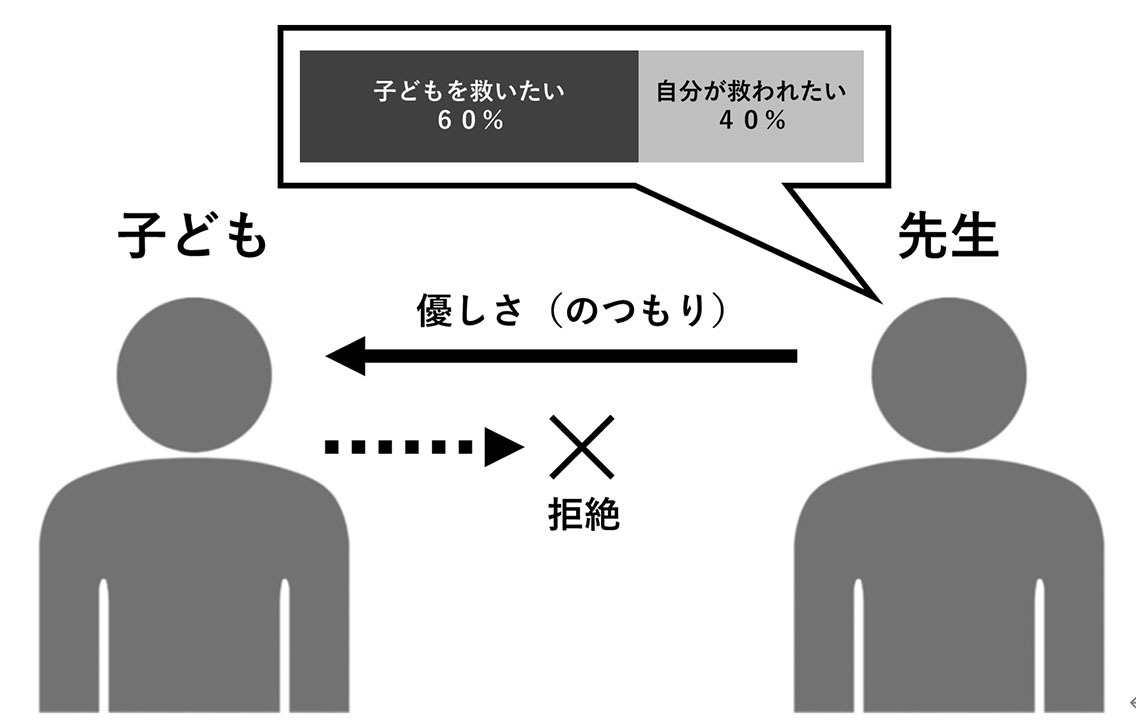

心理学には「メサイア(救世主)・コンプレックス」という考え方があります。「他者を救っている」と思う一方で、実は「(救っていると思っている)自分自身が自己肯定感の低さなどから救われたい」という心理を表しています。この状況は無意識に、そして対人援助職の人が陥ることが多いと言われています。押し付けの優しさは時に拒絶され、加えてうまく関係性を築けているように感じても子どもを依存体質にするリスクもあります。

ロジャーズの3条件は「基本」であるとともに、「目標」でもあります。「できなければならないもの」ではなく、「目指すべきもの」なのです。恥ずかしながら、私も十分にできているとは言えません。だからこそ、先回りしないよう半歩後ろに立ち、子どもの自己決定をそっと支えられるように心掛けていきたいと思います。