前回まで見てきたように、先回りせずに受容して共感を示すことは、信頼関係を築くための第一ステップです。今回は、子どもが自分の価値観に気付くための「聴き方」にフォーカスします。

まずは、「聴く」ための準備について。プライバシーを確保できる場所で、話をしやすい椅子の配置にします。一般的には、視線を適度に合わせられる・外せるという理由から、90度の位置に座るのが望ましいとされています。また、聴き方にも気を配ります。話している内容だけでなく話すスピードやトーン、視線、表情、姿勢、相づちなどから、子どもは敏感に無言のメッセージを受け取っています。子どもが内省できるように穏やかな雰囲気をつくることが大切です。

それでは、具体的に何を聴くのか。例えば、文理選択で悩んでいる以下の高校生の発言を聴いたとしたら、①~③のうちどこに反応しますか?

「親には理系に行った方がいいって言われていて、確かにそうだなって納得したんですけど、何かモヤモヤするっていうか…」

①親には理系に行った方がいいって言われたんだね。

②確かにそうだなって納得したんだね。

③何かにモヤモヤしているんだね。

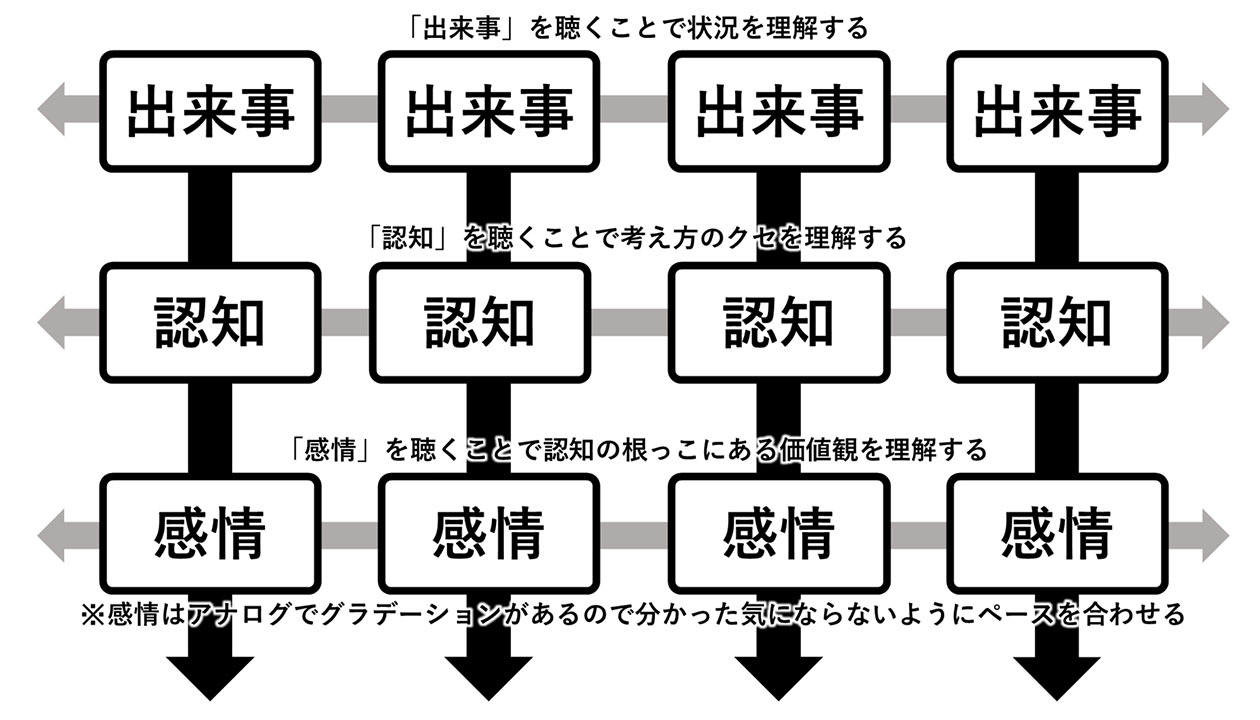

何を返すかによって、その後の展開は変わってきます。①は「出来事」です。まだ十分に子どもを取り巻く状況がつかめていないときに用います。ただし、延々と「出来事」を聴いていても、周辺状況が分かるだけで子どもの自己探索は進みません。分かった気になって世間話で終わりがちな点に注意が必要です。

②は「認知」、つまり物事の捉え方です。認知も価値観が反映される部分ではありますが、どうしても問題解決的な話になりがちです。最終的に問題を解決するのは子どもです。結論を急がず、ペースを合わせることに腐心したいところです。

③は「感情」です。子どもの自己探索を進めるために、ここでは「モヤモヤ」の正体が何であるかを聴いていくことが大切です。ちなみに、この生徒の悩みはどこにあるのでしょうか。生徒に尋ねれば「文理選択で迷っている」と答えるかもしれません。しかし、話を進めていくと「本当は哲学に興味がある」「親に自分の気持ちを伝えられない」「理系のキャリアがイメージできない」など、根本的で本質的な悩みは別のところにあるケースが往々にしてあります。

どれが正解というわけではありませんが、子どもが主体的に自己決定するため、本音に気付けるよう意図を持った聴き方をする必要があります。次回は「聴く」を一歩深めて、「問う」ことについて考えてみます。