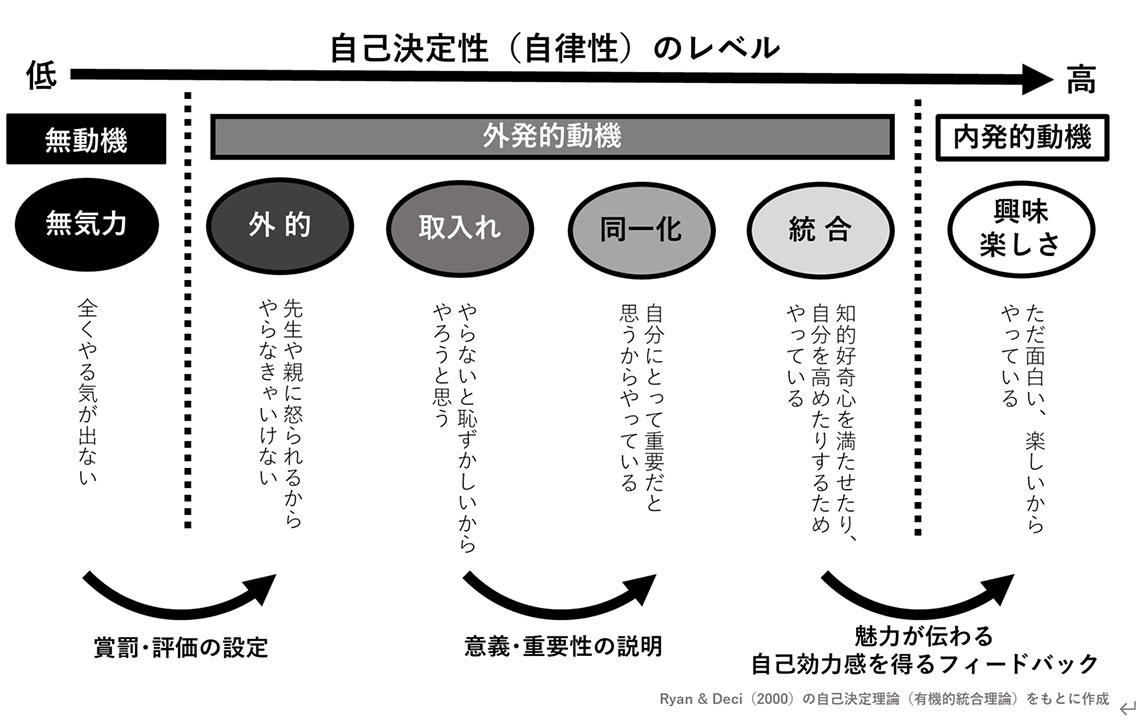

子どもの自己決定を支援するようにしていても、中には「やらされ感」を抱いている子どももいます。自己決定こそしているものの、その動機が外発的である子どもに何ができるでしょうか。下の図は、心理学者のデシとライアンが自己決定性(自律性)を整理したものです。動機付けは連続的であり、それぞれのレベルに応じて自己決定性を高めるアプローチは異なります。

たしかに、テストや評価は一時的には子どもを学びに向かわせる側面があります。信頼する先生から意義や重要性が伝えられれば、自己決定性が高まる場合もあるでしょう。しかし、内発的動機に根差した自己決定性の高い学び手を育てるためには、学ぶことの面白さや魅力、自己効力感を得られる瞬間の設計が何より大切です。

学校のカリキュラムはフルコースです。今までは、先生が食材の仕入れから調理、給仕まで全て行い「はい、出された料理は、しっかり食べよう!」という履修主義が、効率を求める工業型モデルには合っていました。しかし、AIの出現によって現代は大変革期に突入し、教育界でもDXが進んで学校と社会の境界は消えつつあります。素晴らしい食材の生産者やコックさんが、学校に参入しています。教員は目の前の子どもたちに寄り添い、料理を適切なタイミングで出したり、一緒に楽しみながら食べたり、子ども自ら調理した料理を売り出すサポートをしたりと、その役割も変わってきています。

子どもの立場に立てば、好きなものばかり食べられるビュッフェの方がよいかもしれません。フルコースだと「食べさせられている」と思うこともあるでしょう。その一方で、想像もしなかった料理との出逢いもあるはずです。これこそが、学校がフルコースである意義です。

私もこれまで、「知らない世界と出逢い、知らない世界に感動する自分と出逢う」ことが、子どもの自己決定性を高めた現場を幾度も目にしました。ニュージーランドで難民と多文化共生について語ったり、模擬国連で国際問題を議論したり、太陽光発電機を自作したり、学校内のフードロス削減を食堂や企業の方に提言したりと、手前みそながら、現在の勤務校にはオーセンティック(真正)な学びが散りばめられています。

学校と社会がつながる実践も多く目にするようになりました。時として、社会に飛び出す「大きな一歩」が自分を広げ、自己決定性を高めてくれます。探究学習の必修化によって再び脚光を浴びている哲学者ジョン・デューイは、次のように述べています。

「教育は人生のための準備ではありません。教育自体が人生そのものなのです」