今回は、子どもが何らかの問題に見舞われて一人で自己決定をするのが難しい場面で、どんな支援ができるか考えてみます。家庭でトラブルが起きた、友人関係がこじれた、模試でとんでもない成績を取ってしまった等々、長い時間を学校で過ごしていればさまざまなことが起こります。

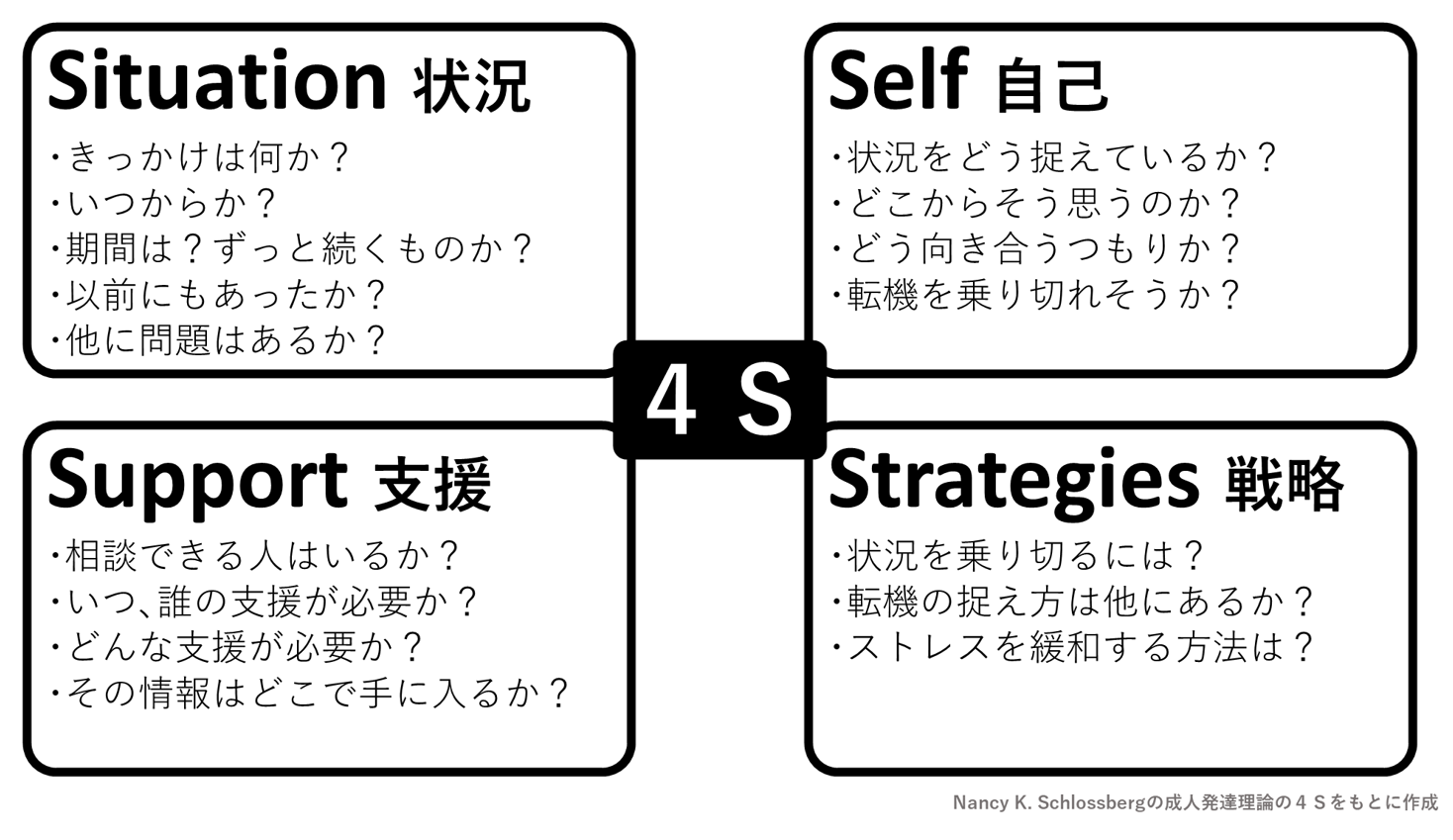

心理学者ナンシー・シュロスバーグは、転機を乗り越えるために「4つのS」が必要だと考えました。子ども一人で解決するのが難しい場面では、この「4つのS」で状況を整理しつつ、行動の選択肢を具体化していく支援が有効です。

まず「Situation」で、問題をもたらしている状況を整理します。子どもは整理をしていく中で、客観的に状況を考えられるようになります。次に、「Self」で転機に対する認知(考え方)を確認します。その後の「Support」では、考え得る支援を検討します。家族や友人、専門機関など自分を支えてくれる人や組織があるかを考え、必要に応じてチームで子どもを支援することが重要です。最後に「Strategies」では、状況・自己・支援を踏まえて多面的に転機を乗り越えていく方法を検討していきます。

このときに意識したいのは、定数ではなく変数です。寄り添って共感の姿勢を示しつつも、変えられないことではなく変えられることに集中して支援します。「過去」や「他者」ではなく、「今」の「自分」に何ができるかを具体化することで、子どもは自己効力感を得られます。

対話の中で、子どもが黙ってしまうかもしれません。しかし、沈黙は一概に悪いものではありません。黙っていても考えている様子であれば、内省を促す問い掛けになっている可能性もあります。こちらから何かを言いたくなっても、少しだけ我慢してみましょう。一方、答えたくなさそうな雰囲気を察したのであれば、「無理に答えなくても大丈夫だよ」と肩の荷を下ろしてあげることも重要です。案件によって、無理は禁物。「専門機関とつながった方がいいかな?」と少しでも思ったら、一人では対応せず、管理職やスクールカウンセラー、警察や児童相談所などと連携することが重要です。

チャーリー・マッケジー著『ぼく モグラ キツネ 馬』という絵本の中で、「ぼく」は「馬」に「いままでにあなたがいったなかで、いちばん勇敢なことばは?」と、尋ねます。「馬」は「僕」に、こう答えます。

「たすけて」

学校にできることは微力です。でも、無力ではありません。われわれにできることは、「たすけて」と言いやすい雰囲気をつくっておくこと、そしてその準備をしておくことではないでしょうか。