私は塾講師時代、生徒を高いレベルの学校に合格させようと躍起になっていました。生徒が行きたいと思う学校を土台にしてはいましたが、望むか望まざるかより先に、私の価値観を押し付けていたのです。そもそも成功の定義なんて人によって異なるのに、当時はそれだけが成功への「最短距離」だと信じていました。良かれと思ったことが、子どもの自己決定の権利や機会を奪っていたのです。

そんなある日、頭をガツンと殴られるような出来事がありました。現勤務校の採用説明会に参加した際、校長は哲学者ジャン・ギットンの言葉を引用して、ゆっくりと次のように話しました。

「学校とは一点から一点への最長距離を教えるところである」

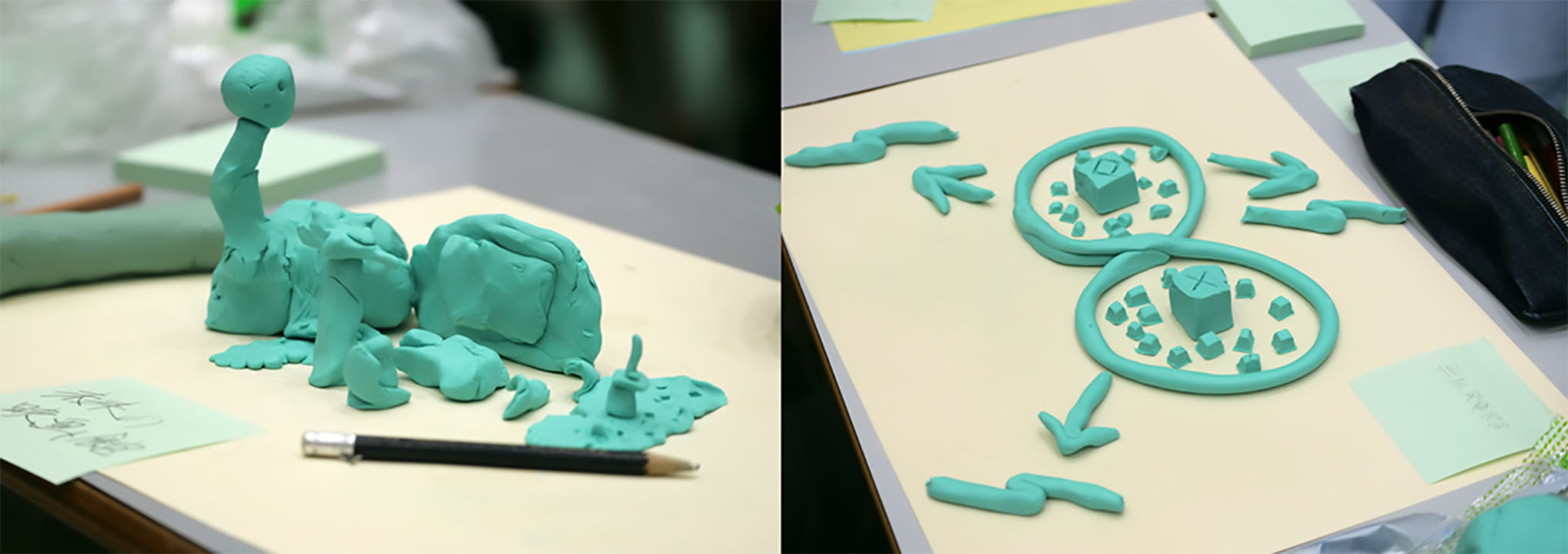

山も、川も、自然が生み出したものは曲線ばかりですが、人間は合理化を求めて直線を生み出しました。これ自体は、人間の英知です。しかし、直線は最適化された唯一解であり、子どもが歩む道は必ずしも直線とは限りません。たとえそれが遠回りだったとしても、軌跡は一人一人違います。試行錯誤しながら、自分で納得解をつくる機会も必要です。そして、われわれ大人は子どもたちに対して直線以外の選択肢、そして最長距離を描くだけの余白を用意しなければならないのではないでしょうか。

社会について学ぶということは、地図を手にするということです。しかし、行先が決められておらず、そもそも書き換わるかもしれない地図をどう進むのか。そんなときに、自分にしかない価値観や興味関心が羅針盤の役割を果たします。ただし、その価値観や興味関心も、航海の中で出逢い、見て、感じたものによって絶えず変化します。荒波の中で、子どもたちに何をつかませればいいのでしょうか。

心理学者ジョン・D・クランボルツは、成功者に共通する特性を調べていました。すると、成功者の大半は「自分はラッキーだった」と答えたのです。その結果を受け、クランボルツは「計画的偶発性理論」として、成功をつかむためには「好奇心・持続性・楽観性・柔軟性・冒険心」の5つが重要だとしました。

しかし、続けたり冒険したりするのが大切だと分かってはいても、一人きりで海を渡るのは根気も勇気も必要です。異なる価値観を持っている他者と協力し、時にぶつかり合いながらも対話を続け、互いに励まし合って進んでいく。オンラインでも学習自体はできるようになった時代において、学校が在り続ける価値はここにあるはずです。

最後になりましたが、私にも海を渡る仲間が必要です。Facebookなどを通じてご連絡いただけましたらうれしく思います。全10回にわたってお付き合いくださり、ありがとうございました。

(おわり)