コロナ禍によって子どもたちの生活は大きく変化しました。その最たるものが、インターネットの利用時間の増加やオンラインゲームの流行でしょう。学校は幾度となく休校や分散登校などの措置を余儀なくされ、通常の生活が送れない状態が続きました。修学旅行や運動会の中止、部活動の制限など、さまざまな側面で子どもたちは我慢を強いられることが数多くありました。

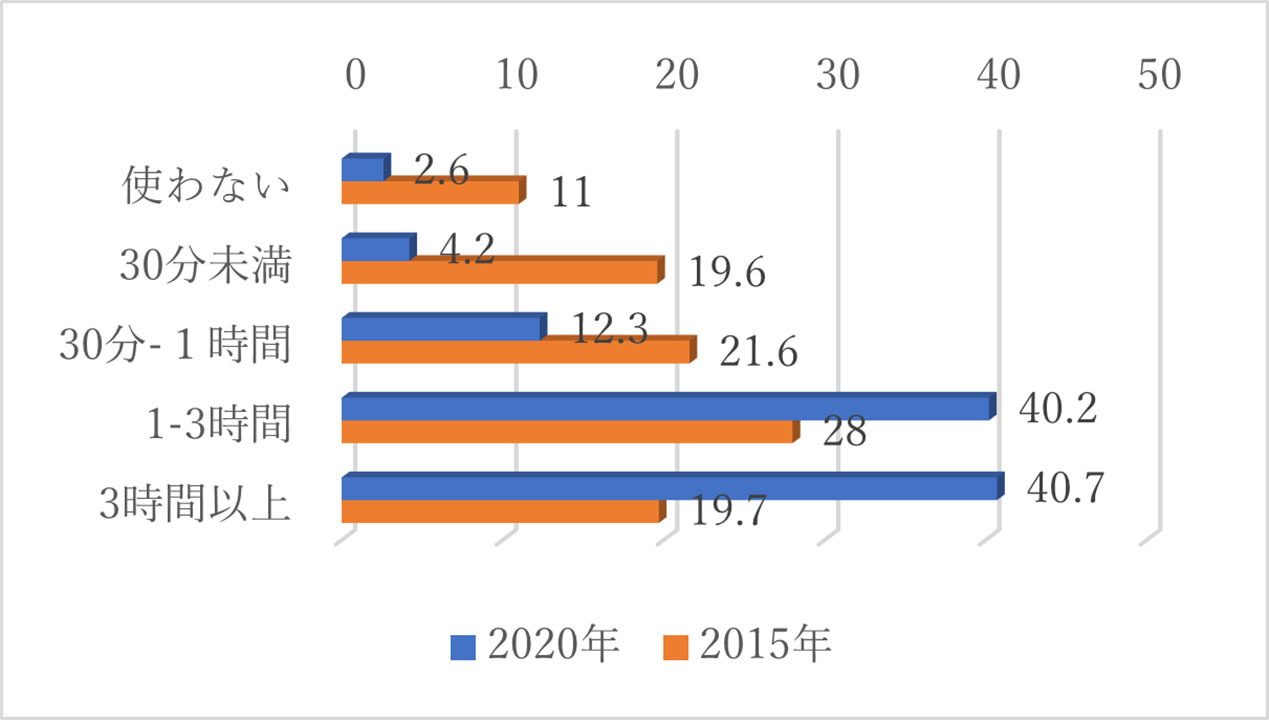

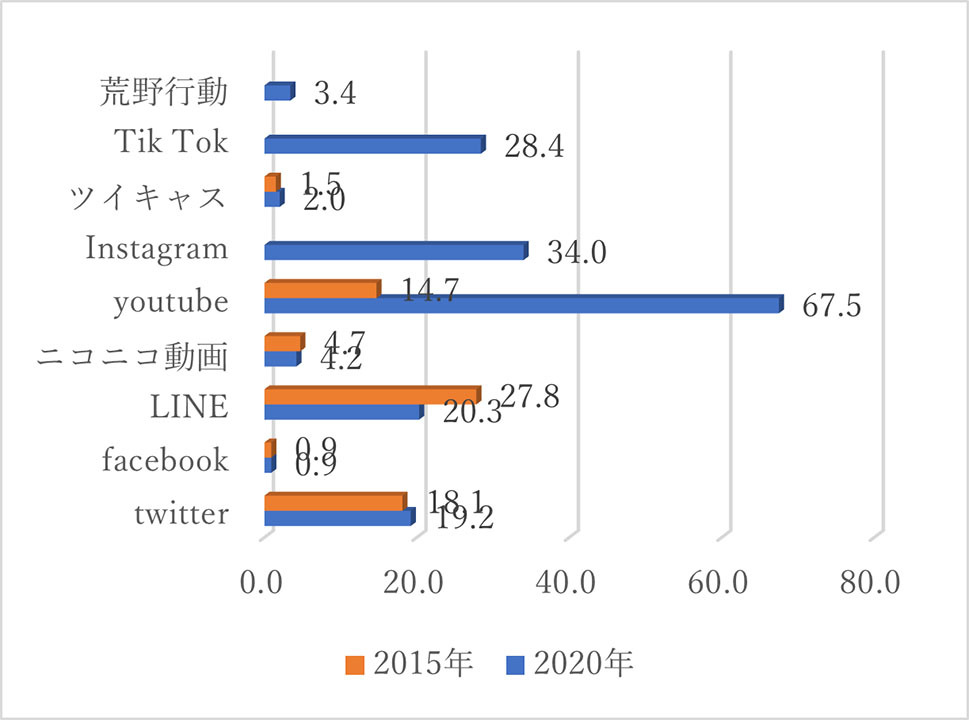

そうしたストレスのはけ口となったのが、インターネットやオンラインゲームです(図1・図2 参照)。とりわけ緊急事態宣言の時には自宅から出られない状況が続き、「ネットやゲームをするしかない」状態に陥る子どもが少なくありませんでした。その結果、夜遅くまでネットやゲームにのめり込む生活が常態化し、その後も朝起きられない、授業を集中して受けることができない、宿題をきちんと提出できないなど、日常生活に支障を来す子どもたちが増えています。

図1 インターネット利用時間の推移(出典)原清治他「ネットいじめの構造とその対策に関する実証的研究(Ⅵ)」(日本教育社会学会第73回研究大会発表資料、2021年9月11日より)

図2 アプリ・ツール別利用推移(出典)原清治他「ネットいじめの構造とその対策に関する実証的研究(Ⅵ)」(日本教育社会学会第73回研究大会発表資料、2021年9月11日より)

ネット利用の実態の変化は、子どもたちに新たなトラブルをもたらしました。例えば、オンラインゲームにのめり込む子どもたちを巡って「課金」や「チャット」にまつわるいざこざが起きていることが、学校現場から数多く報告されるようになりました。「自分が課金で買ったアイテムを友達に強制的にギフト(オンライン上でプレゼントする仕組み)させられた」というケースは、金品のゆすり・たかりのいじめにつながります。ゲームが終わったら、知らない人からチャットで「ばか!」「下手くそ!」「もう来るな!」などと言われたというケースは、誹謗(ひぼう)中傷のいじめと同種のものです。楽しいはずのオンラインゲームが、さまざまなトラブルの温床になっているとの報告は後を絶ちません。

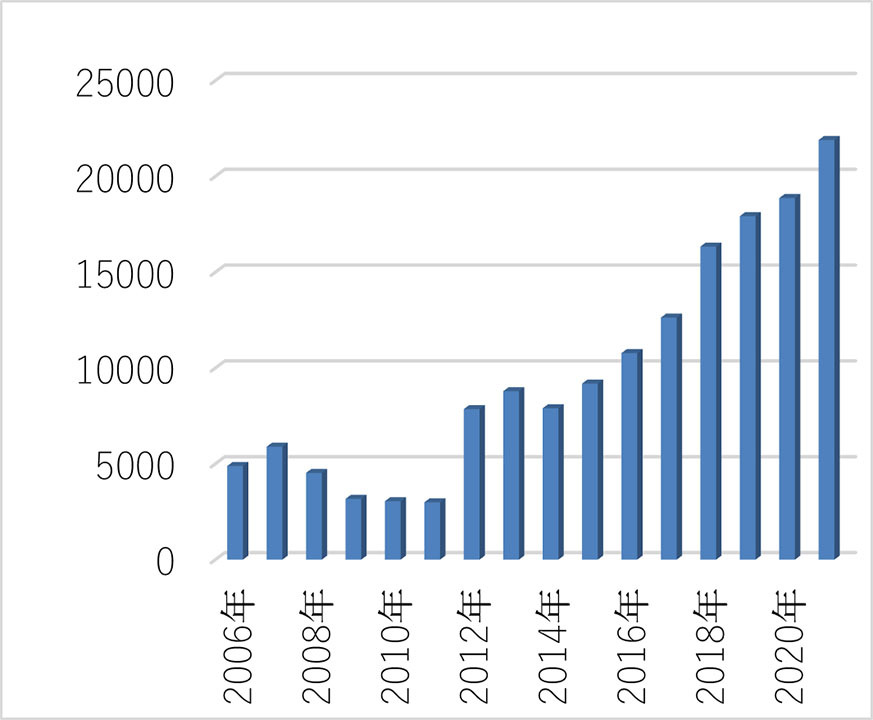

インターネットやオンラインゲームの流行に伴い、増加してきたのが「ネットいじめ」の増加(図3参照)です。Webを介して相手を誹謗中傷するといったネットいじめが拡大傾向にあることは、文科省(2021)のデータからも指摘できます。このデータを見ると、ネットいじめは2011年ごろまでは減少していましたが、12年以降は増加し続けていることが分かります。背景には、スマートフォンの普及があると言われますが、便利なネットツールやリアリティーの高いオンラインゲームが浸透し、それが生活環境の中で当たり前になってきた点も挙げられます。私たちはこの状況にどのように対応すればよいのでしょうか。