ネットいじめの発生率に違いが見られるのは、スクールカーストだけではありません。今回は高校の学力階層別に、ネットいじめの発生率を見ていきます。具体的に、高校階層を偏差値別に7分類し、各学校群のネットいじめの様相を明らかにしてみます。

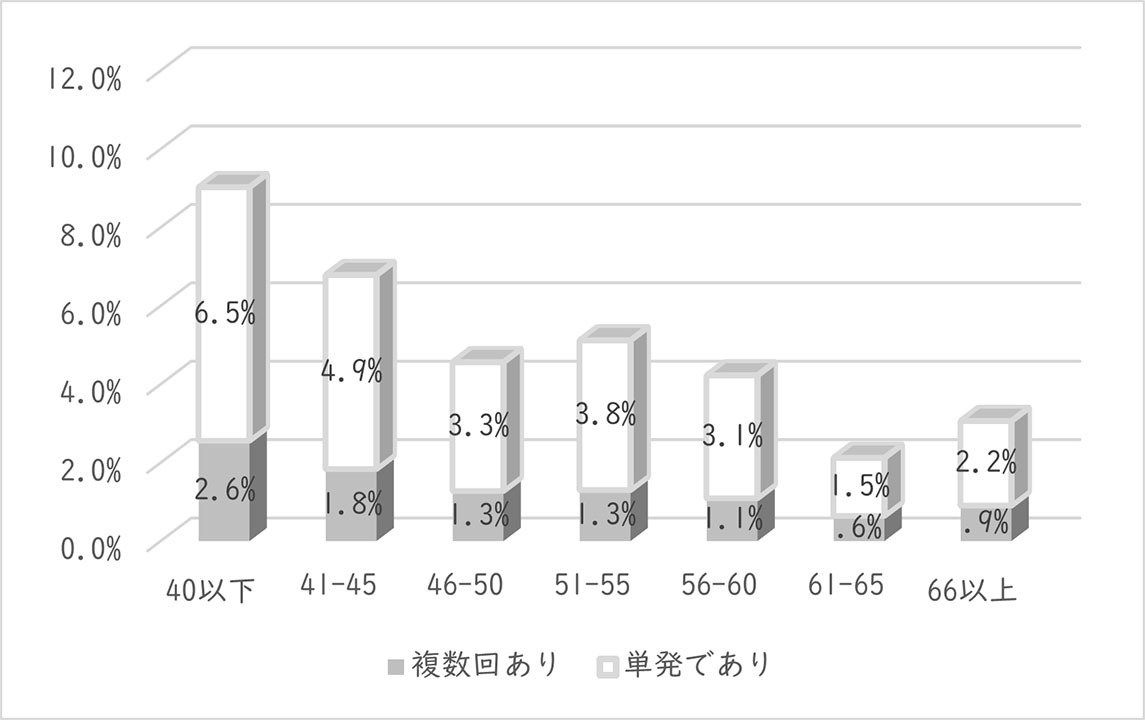

図1は2015年の結果です。それぞれの学力階層ごとに、ネットいじめの被害が「複数回あり」「単発あり」の合計を積み上げたグラフです。この図を見ると、ネットいじめの発生率は、①偏差値40以下、②41-45、③51-55、④66以上で発生率が高くなっていることが分かります。高校生全体のネットいじめ発生率は5.7%ですが、学力階層ごとに見ると、学力下位層、学力中位層、学力最上位層の3つの発生率が、他の学校群よりも高くなっていることが分かります。とりわけ学力下位層ではメールやブログでの誹謗(ひぼう)中傷など直接的な個人攻撃型のネットいじめが多くなっています。それとは逆に、偏差値最上位層のいじめはLINEやTwitterでの特定集団内のいじめが多く、学力階層によってネットいじめの内容に違いが見られます。

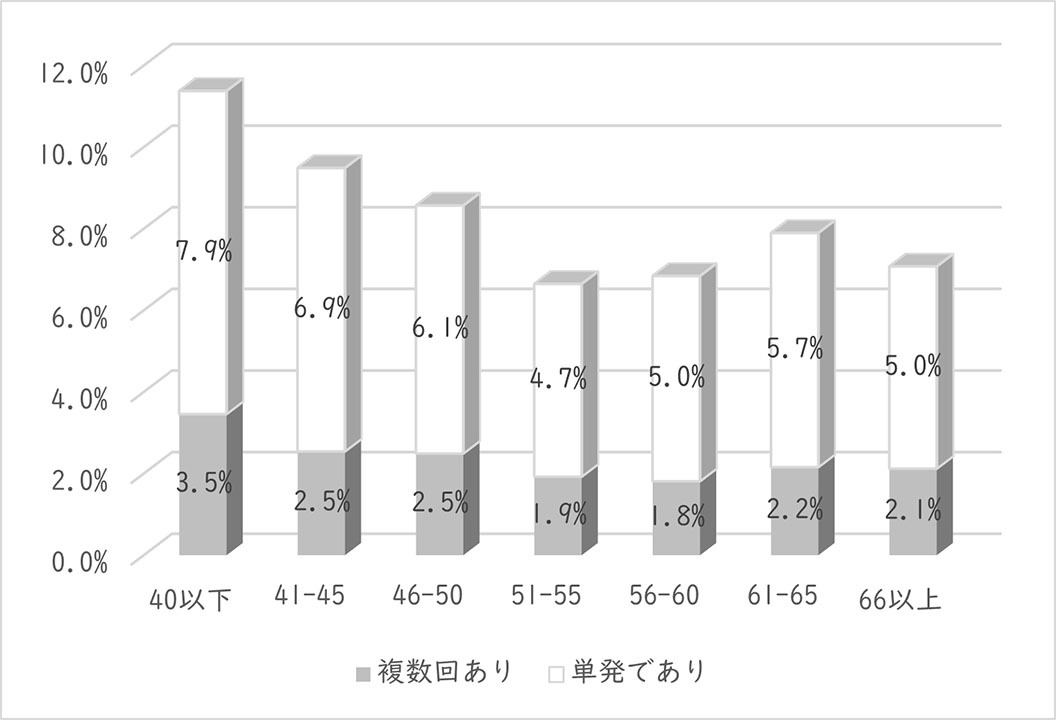

5年後の20年に同じ対象・同じ規模で実施したアンケートの結果が図2です。5年間でどの学校群もネットいじめの総数が増えていることが分かります。学力下位層になるほど発生率が高いのは15年と同様ですが、前回調査では「51-55」にあったネットいじめ発生の山が右側に動いています。15年調査で最も低かった「61-65」の学校群の発生率が高くなっているのです。

このように、5年間で学力上位層の学校群においてネットいじめ被害が増えていますが、これらの学校群のネットいじめにはどのような特性があるのでしょうか。私たち研究グループの分析では、この上位群では間接型のネットいじめが多く見られ、特に画像などの個人情報を「さらす」タイプのいじめが、中・下位の学校群に比べて多いことが分かりました。個人情報をネット上に流すことで、「あいつはこんな趣味があったのか」といったような形で、他者の行動を嘲笑の対象として「さらす」のです。

新潟大学の古田和久は、進学校生徒の特徴として、学校の位置に対する不満は小さいが、学校内の競争環境において成績や進学の見通しが低ければ不満や疎外感を強める傾向があると指摘しています。こうした指摘を背景に考えると、友人を「さらす」ことで、日常の学習や大学受験に対するストレスを和らげ、拡散して「みんなで笑う」ことで自分の罪悪感を薄めたいという、生徒たちの切実な思いが見えてきます。