NPO法人災害時こどものこころと居場所サポートは、公益財団法人日本ユニセフ協会の東日本大震災復興支援事業に携わったメンバーが2017年に設立した団体です(18年からNPO法人化)。日本ユニセフ協会では、東日本大震災発生の2日後から子どもたちのための災害復興支援事業を5年間にわたり実施しました。発災後すぐに学校などの避難所で子どもたちの居場所である「子どもにやさしい空間(Child Friendly Spaces: CFS)」を設置するなどしてきましたが、子どもの居場所の重要性はなかなか理解してもらえなかったり、さまざまな団体が居場所づくりを行ったりしている中で「支援の標準化」が必要だと考えました。そして、次の災害がどこかで起きてもすぐにCFSを設置・運営できるようガイドブックを作成しました(13年発行。公益財団法人日本ユニセフ協会と国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが共同作成)。

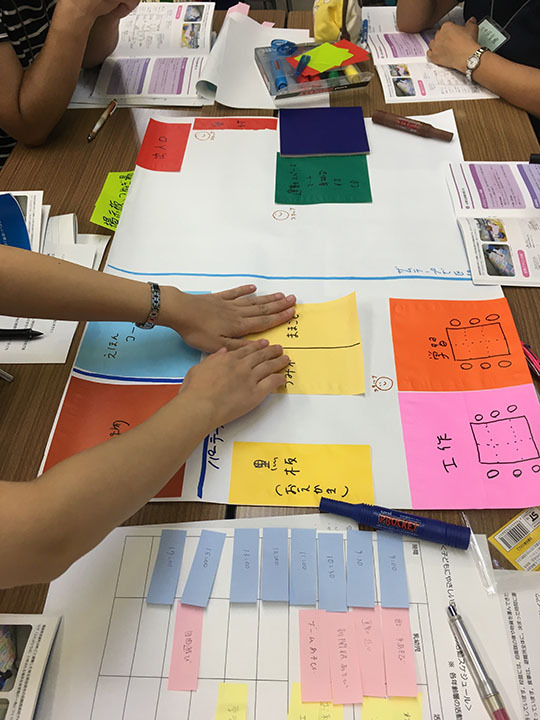

また、ガイドブックに基づいた研修プログラム(2~3時間の標準版と1~1.5時間の短縮版)を作り、災害時こどものこころと居場所サポートが研修事業を引き継ぐこととなりました。15年からこれまでの間に、日本全国で2000人以上の方々が1回2~3時間の標準版の研修を受講しています。20年からは国際子ども支援NGOの3団体(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン)と災害時こどものこころと居場所サポートで、災害時の子どもの居場所(CFS)協議会を設立しました。CFS協議会では、CFSを設置運営する際のチェックリストや設置運営の詳細を説明した動画(準備編と実践編)も作成していますので、ご関心のある方はぜひご覧いただければと思います(22年ぼうさい(防災)こくたいで発表した動画)。

災害時の子どもの居場所は、専門家でないとつくれないものではありません。地域のNPOなどの団体や保護者たちの集まりでつくる場合もありますし、外部から来た支援団体が地域の人々と協力してつくる場合もあります。特定の子どもたちが排除されないよう誰にでも開かれていること、地域の特性や文化を尊重し、子どもの年齢や発達に応じたさまざまな領域の活動を行うことなど、幾つか大切なポイントがあります。子どもたちの状況を適切に把握した上で、活動内容の計画や空間デザイン、人材確保、モニタリングという一連のステップで留意すべきことを平時から学んでおけば、災害時にもすぐに設置・運営できます。