皆さんは、2019年10月中旬の令和元年東日本台風(台風19号)を覚えていらっしゃいますか。千葉県などの関東地方から福島県、新潟県などの東北地方にかけての広域の災害でしたので、皆さんの中にもご自身やご家族、知人などが被災されたり、直接被災されていなくても被害の影響を受けたりした方がいらっしゃるかと思います。

台風19号によって千曲川(信濃川)の堤防が決壊した日、私は長野県にいました。台風の勢いが強まり始めた前日の午後は、地域の自治会で「災害時の子どもの居場所づくり」の研修会を行う予定でした。ところが大型の台風が来ているという情報が入り、急きょ研修会の延期が決められたところ、夕方から台風の勢いが強まってきて、新幹線も止まってしまいました。

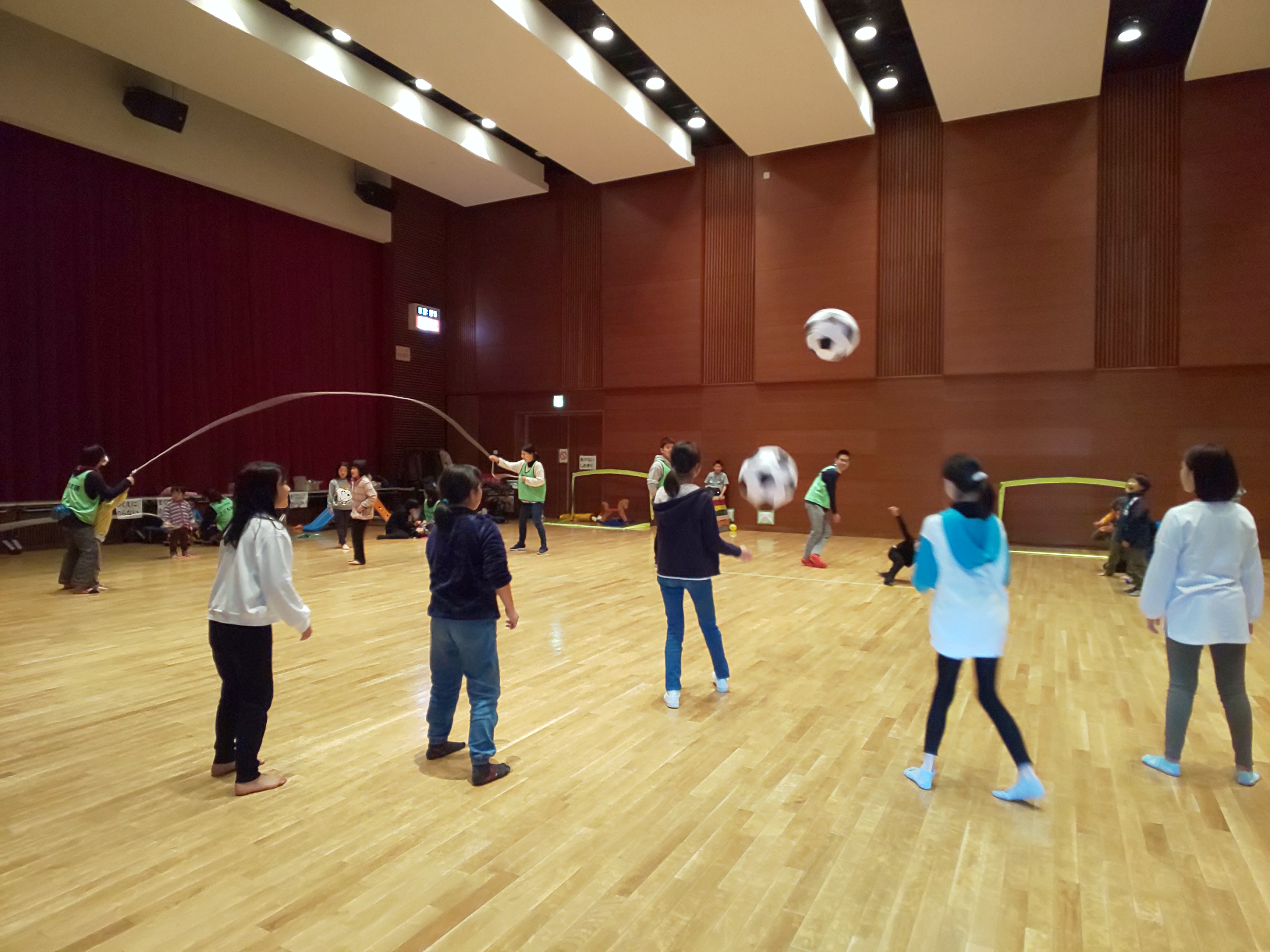

翌朝には、信じられないような光景が広がっていました。数日後から支援活動が始まり、長野県で普段から子ども支援の活動を行っているNPOや県外から支援に駆け付けた国際NGO、国内で子ども支援に取り組むNPOや団体などが子どもの居場所の設置と運営を始めました。自宅や農地が水に漬かってしまうなどの被害に遭ったご家族は、家や農地の片付けを行いたいものの、学校が休校になってしまって子どもたちの預け先がなく困っていました。避難所などに子どもたちだけで留守番をさせたくないものの、家の片付けも大事です。そんな中、学校が再開されるまでの平日や土日にさまざまな団体が子どもたちが遊んだり学習できたりする場を近くの被災していない小学校や学童保育施設、公民館などを使って設置し始めました。

私が関わった子どもの居場所の中で、長野モデルとも言える特徴的な取り組みとしては、地元の子ども食堂との連携と高校生たちのボランティア参加が挙げられます。最近はアレルギーを持つ子どもたちも多いので、子どもの居場所でお菓子や食事を出すことはあまり推奨されていません。しかし、朝から冷たいお弁当しか食べていない子どもたちにおみそ汁やスープなど温かいものを食べてもらいたいと、市内の子ども食堂グループが交代で昼食を提供してくださいました(もちろん、子どもたちのアレルギーなどは事前に把握しておきました)。

長野県内の高校生たちの自主グループや高校のボランティア部の生徒たちが、子どもの居場所の活動に加わってくれました。高校生もまだ子どもですが、小さな子たちは高校生のお姉さん、お兄さんたちと遊べるのがとても楽しかったようです。何か役に立ちたいという気持ちのある高校生にとって、被災した家屋の泥出しなど体力を使うボランティアだけではなく、子どもたちと遊ぶという活動にも関わってもらえたことはよかったです。もともと地域の高校生の居場所づくりに関心のあった高校生たちはその後、自分たちの居場所をオープンしました。