ここまで述べてきたように、社会では「HSP=生きづらい」という側面に高い関心が寄せられています。この文脈では「生きづらさ」の原因に「HSPである」ことを求めがちで、「どのような環境に置かれているのか」という視点が不足しているように見えます。

もともとHSPは、生きづらい人に貼るためのラベルではありません。「生きづらさ」とHSPがセットにされがちですが、本来それらは独立した要素です。HSPの「生きづらさ」をひも解くためには、置かれた環境との組み合わせを考えていく必要があります。

私たちは生まれてから死ぬまで、さまざまな環境から影響を受けて過ごします。その点で、私たち人間は「文脈依存的な存在」であると言えるでしょう。そして、生きるために、誰もがある程度の感受性を持って生まれてきます。

子どもの心理社会的な発達にとって、環境が重要な役割を担うことは言うまでもありません。だからこそ、発達心理学の研究者たちは、これまで幼少期の環境が子どもの心理社会的な発達にどのような影響を及ぼすのかについて、極めて多くの知見を積み重ねてきました。

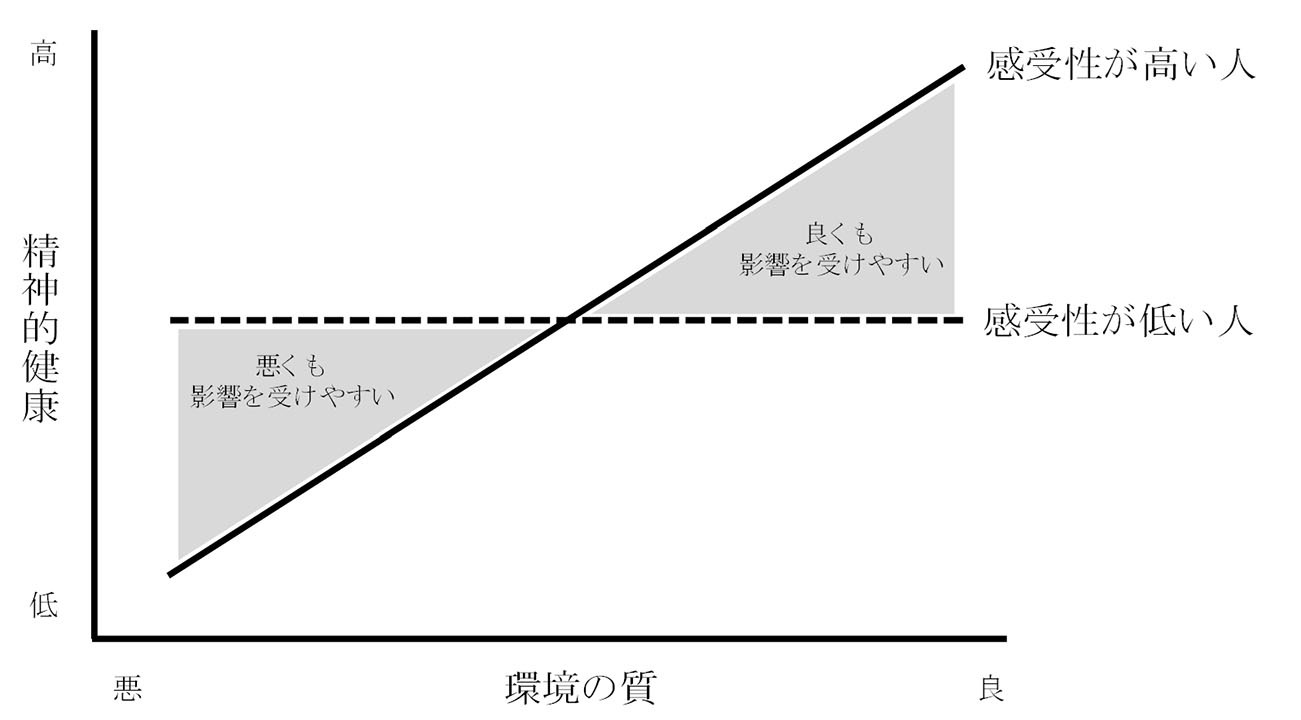

感受性の高い子どもの心理社会的な発達を理解したり、支援したりする上でも、子どもを取り巻く環境の役割に注目することが大切です。以下の図は、感受性の個人差(低い・高い)によって、環境の質(良い・悪い)が子どもの精神的健康にどのように影響するかを説明したものです。こうした特徴は差次感受性と呼ばれ、多くの研究知見が報告されています。縦軸は精神的健康の程度を、横軸は環境の質、中央の線は感受性の個人差を表しています。

感受性の高い人(実線)は、環境の質が悪い場合は、感受性の低い人よりも精神的健康が低くなります。一方で、環境の質が良い場合は、感受性が低い人よりも精神的健康が高くなります。このように、HSPは悪い環境からはよりネガティブな影響を受けやすく、それと同時に良い環境からはポジティブな影響を受けやすい特徴を持っています。つまり、「良くも悪くも」影響を受けやすいということです。一方で、感受性が低い人(破線)は環境の質が悪い場合でもネガティブな影響を受けにくく、環境の質が良い場合でもポジティブな影響を受けにくいとされています。

このような特徴から、とりわけ感受性が高い子どもの発達にとっては、環境が重要な役割を果たすことが理解できるかと思います。