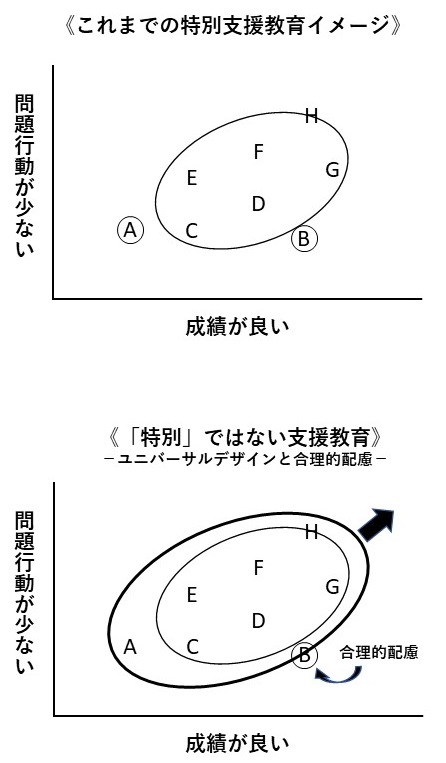

図を見てほしい。楕円(だえん)は学級経営・授業づくりの包括力を示している。上の図のAさん、Bさんは現時点では何らかの配慮を必要としている。これまでの特別支援教育の発想では、「Aさんに対して個別的にどのように支援を…」と検討されがちであった。

その際に、まずAさんに「ないと困る」個別的な支援を幾つか挙げてみる。それらの支援の中で「周りのどの子どもにも『あると便利で・役に立つ支援』はないだろうか」と考えてみる。例えば、前回述べた「一文一動詞の指示」がその一つである。「一文一動詞の指示」はどの子どもにも聞き取りやすく「あると便利で・役に立つ支援」になる。

すると、下の図の楕円(太線)のように学級経営や授業の包括力が広くなる。配慮を要する子どもへの支援の検討により、学級全体に好循環を生み出すイメージである。これが通常学級の「特別」ではない支援教育、すなわち「ユニバーサルデザイン(UD)」である。

しかし、そのような配慮をしても、Bさんが苦戦する状況もあることを下の図は示している。この時点で、Bさんへの個別の配慮としての「合理的配慮」が検討されることになる。

UDと合理的配慮の関係をまとめると次のようになる。

①発達障害などを含む配慮を要する子どもには「ないと困る支援」であり

②どの子どもにも「あると便利で・役に立つ支援」を増やす。

③その結果として、全ての子どものたちの過ごしやすさと学びやすさが向上する。

④上記の努力をしても及ばない場合には、個別に「合理的配慮」を提供する。

※佐藤愼二『通常学級の「特別」ではない支援教育-校内外支援体制・ユニバーサルデザイン・合理的配慮-』(東洋館出版社)より引用

今年3月に発表された「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」においても「全ての教師が、障害のある児童生徒を含め多様な児童生徒が通常の学級に在籍していることを前提として、全ての児童生徒に対し、高い学習成果が得られるようわかりやすい授業づくりを進め、通常の学級において安全・安心に学ぶことができるよう、多様性を尊重した学級経営が求められる」と指摘されている。

学級と授業こそが「特別」ではない支援教育の基盤となる。次回からは上記の視点を踏まえ、ユニバーサルな学級経営と授業づくりのポイントを具体的に検討していきたい。