社会で広まったHSPの言説には、「HSPは生まれ持った特性」というものがあります。これは本当なのでしょうか。実際のところ、この説明には注意が必要です。なぜなら、感受性それ自体も発達的に形づくられる特性だからです。

生まれながらに感受性が高い人はいるでしょうが、生まれながらに感受性の程度が決まっているわけではありません。では、私たちの感受性は、どのような要因によって形づくられているのでしょうか。今回は、感受性の個人差がどこから生じるのかについて紹介したいと思います。

まず、重要な要因の一つには遺伝子があります。単純に、ある遺伝子を持っていれば感受性が高くなり、持っていなければ感受性が低くなると考える人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。たった一つの遺伝子が、私たちの感受性の程度を完全に決定するわけではないのです。

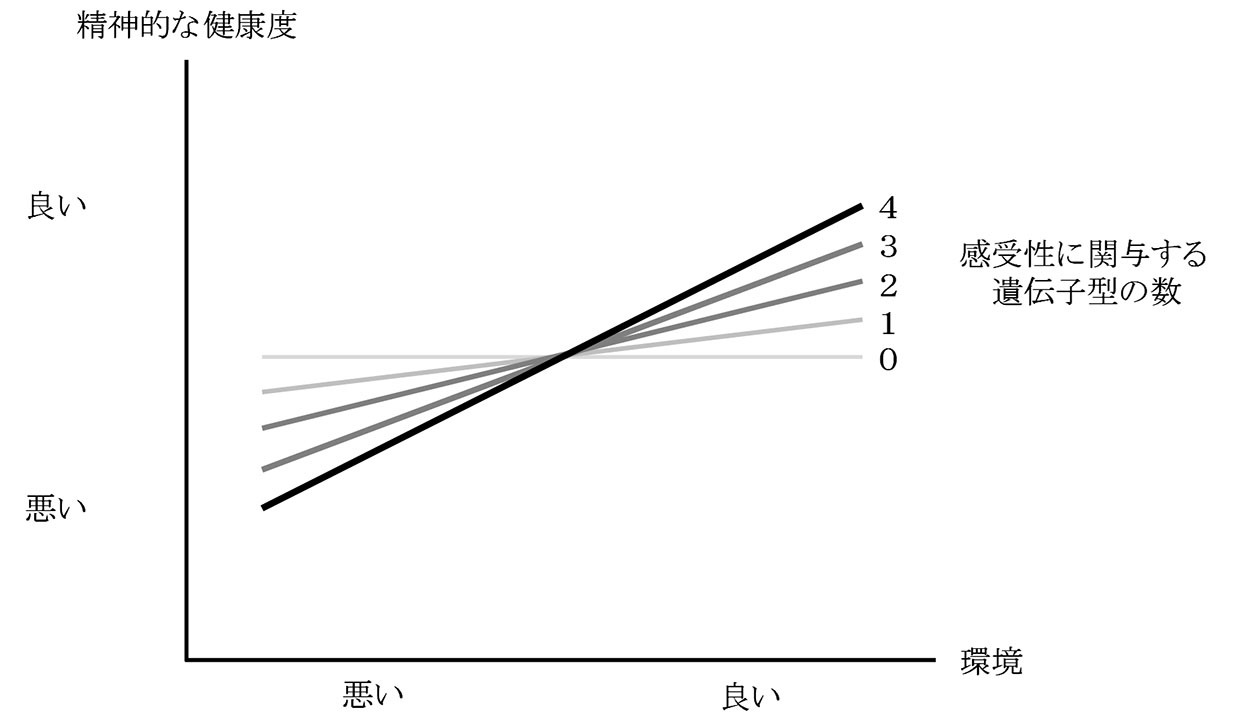

私たちの感受性に関わる遺伝子は無数にあり、それらが少しずつ感受性の高さに関与していると考えられています。それらの遺伝子は全て特定されたわけではありませんが、研究では神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンに関わる遺伝子が取り上げられることが多いです。そうした感受性に関与する遺伝子の型(アレル)を多く持つ人ほど、感受性が高くなると考えられています(図)。

次に、感受性を形成する要因として幼少期の環境が挙げられます。進化発達心理学者のトーマス・エリスによれば、7歳ぐらいまでの環境が感受性の形成に重要な役割を果たすと考えられています。一つには、保護者から不適切な養育を受けていたり、家庭の経済水準が低かったり、ストレスフルな環境に置かれていたりするほど、感受性が高く発達すると言われています。

その一方で、意外かもしれませんが、保護者から適切な養育を受けるなどサポーティブな環境に置かれた子どもほど、やはり感受性が高くなることも報告されています。

さらに、これらを総合した説明として、発達心理学者のマイケル・プルースは、感受性に関わる遺伝子と幼少期の環境が相互作用して、感受性の個人差を形成すると論じています。このように、私たちの感受性は生まれながらに決まっているのではなく、幼少期の環境を通じて形成されると言えます。