前回に続き、学級経営のUD(ユニバーサルデザイン)について具体的に解説していく。

「自己の存在感を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意義で充実した学校生活を送る中で、現在及び将来における自己実現を図っていく」。これは、小中高校の学習指導要領総則の本文にある重要な記述である。悪いところを直すために学校に来る子どもはいない。学校は病院ではない。学級生活には、一人一人の子どものよさや得意、できることが発揮される場面が必要である。UDの前提である「ないと困る支援」の把握は、子どもの困難さの把握と誤解されることがある。そうではなく、子どものよさ・持ち味・得意・できることの把握こそ「ないと困る支援」の本質であり、UDのスタートラインである。

子どもの「いいとこ応援」を徹底する。教師が子ども一人一人の良さ・できることを大切にして、子どもたちに期待する雰囲気をつくると、子ども同士もお互いのよさを大切にする雰囲気ができる。

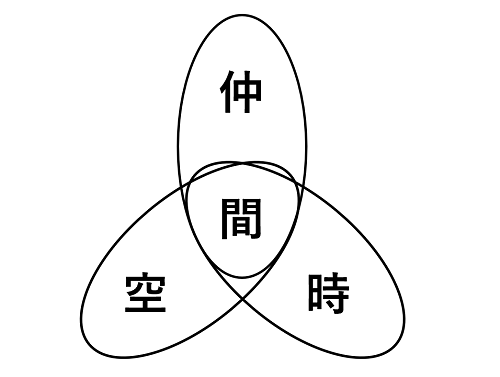

空「間」…自分のよさやできることが発揮される出番・役割・居場所、すなわち「空間」があると子どもが感じること。

時「間」…学校にはいろいろとしんどいこともあるが、自分のよさやできることが発揮できる「時間」があると子どもが感じること。

仲「間」…その子どもの空間や時間があり、それが「仲間」に認められ、「当てにされる」と子どもが感じること。係・当番活動や部活動も含めて、どの子どもにも「ありがとう!」とお互いが当てにされる「三間」を用意したい。

行事の成功などに向けて、仲間と力を合わせてやり遂げる「学級全体の目標」を明確にする。行事はどの子どもにも「三間」を用意しやすい。目標の実現に向けた仲間との協働化を図る。

その一方で、「何でもチャンピオン」「漢字名人」「読書博士」など、個人の努力でも成し遂げることができ、一人一人に参加のチャンスがある「個別最適化された目標」も大切にする。そうした取り組みにより、居場所を感じることのできる機会が確実に増えるに違いない。