本連載(全10回)は、2022年度から高校の保健体育で精神疾患教育が始まったことを踏まえたものだが、タイトルを「ユースの心と命を大切にする」としたように、もう少し広く「ユース世代の心の健康」を教育や学校の視点から考える機会としたい。ユースとは、中学生から20歳代ぐらいの年代を指す言葉である。初回は「ユース・メンタルヘルス」がテーマである。

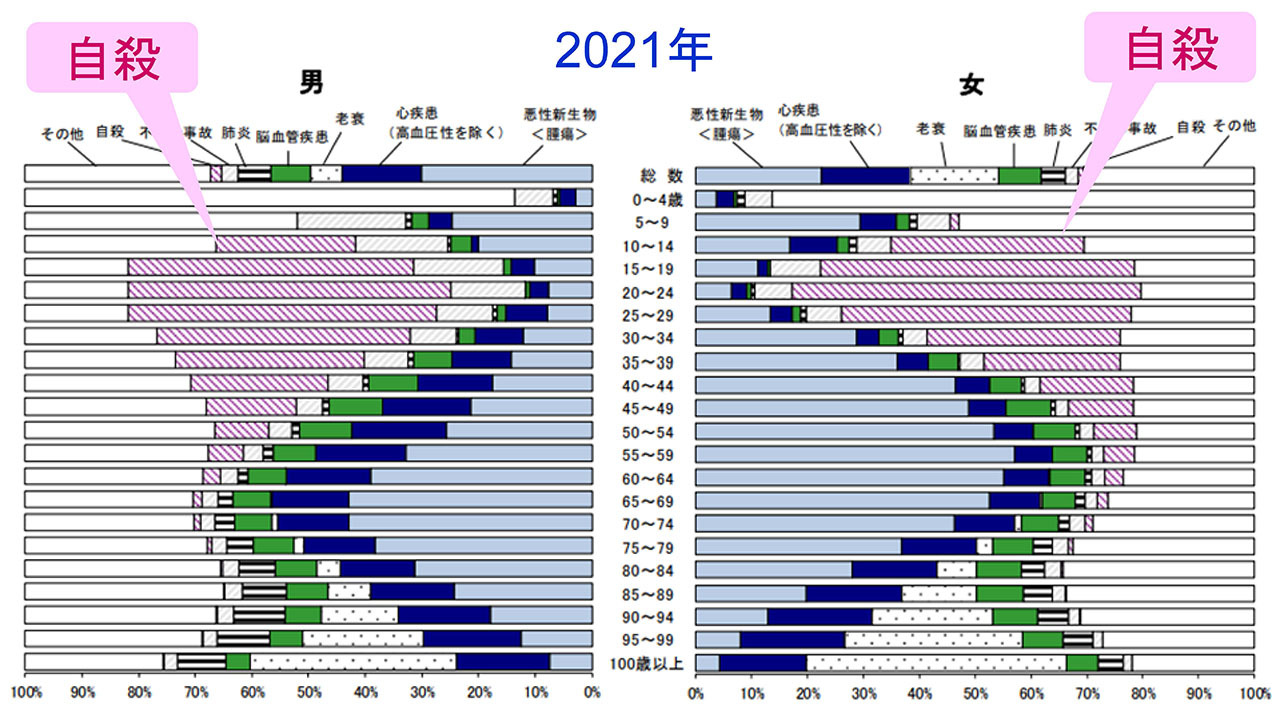

日本人の死因 15~39歳の年齢層で自殺が第1位

「心身の健康」は広く用いられる言葉だが、普通にイメージされるのは体の健康だろう。しかし、世界保健機関(WHO)は13年に「メンタルヘルスなしに健康なし(no health without mental health)」をキーワードに、心の健康の重要性を訴えた。

日本では、15~39歳のどの年齢層でも、死因の第1位は自殺である。自殺の背景には、精神疾患や「病気未満」の心の困難がある。そこまで深刻でなくても、いじめ・不登校・発達障害は、教育現場で毎日出合うメンタルヘルスのテーマだろう。保健室を訪れる児童生徒の多くはメンタルの問題を抱えており、自傷や虐待、ヤングケアラーについての相談のこともある。

メンタルヘルスがユース世代で重要なのは、精神疾患の特徴に基づいている。精神疾患はユースに多い。体の病気は中高年が中心だが、精神疾患は若い世代から多く、症状の50%は14歳までに始まる。そうした精神疾患は、日々の暮らしに大きく影響する。疾患による生活の支障を障害生存年数(years lived with disability=YLD)という指標で表すと、精神疾患による影響は四肢や関節の疾患に次いで2位である。

若い時期に経験する、精神症状によるつらさや生活の支障は、その時の困難というだけでなく、人間関係や学習の経験を積み重ねて自己を形作り成長させていく機会に影響を与える。ユース・メンタルヘルスが重要なのは、これからの長い人生に結び付くことによる。

メンタルヘルスや精神疾患は、目に見えにくい。体力や運動能力のような記録の数値も、体の病気のような検査数値もない。そのため、本人自身が気付けなかったり、周りの理解が得にくかったりすることが多い。そのことが、偏見に結び付いてしまうことさえある。

体の健康では、病気の治療だけでなく、普段からの体力増進が大切である。メンタルヘルスや精神疾患についても、同じように考えたい。精神症状による苦痛や困難の軽減という「マイナスを減らす」発想とともに、日頃からの「心の健康づくり」という「プラスを増やす」ことを考えていきたい。筆者が代表理事を務めるNPOが運営するサイト「こころの健康図鑑」では、さまざまなメンタルヘルス情報が紹介されているので参照にしていただきたい。

【プロフィール】

福田正人(ふくだ・まさと)群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学・教授、精神科医。1983年 東京大学卒。専門は脳画像、統合失調症、共同創造など。代表理事を務めるNPOが運営するサイト「こころの健康図鑑」で啓発情報を提供。一般向けの雑誌『こころの科学』や書籍『子どものこころと脳』『マンガでわかる!統合失調症』などを監修・編集。