前回に続き、授業のUD(ユニバーサルデザイン)について具体的な方策を紹介していく。

私たちは何かを「覚える」ときに「1192(いいくに)つくろう鎌倉幕府」(「1185(いいはこ)つくろう鎌倉幕府」)などと、いわゆる「語呂合わせ」を使うことがある。「書いて覚える」「見て覚える」に加えて、「口で唱えて覚える」という方法が効果的であることを経験的に知っている。あるいは、学校においてはOFF-JT(Off-The-Job Training)によるインプットだけでなく、OJT(On-The-Job Training)による実践によって、知識・技術の定着・活用を図っている。つまり、実際に動いてやってみる方がより覚えやすい。

授業中、私たちは子どもの目を見て、子どもの気持ちを離さないようにと力を込めて授業をする。子どもたちは前に立つ教師を見る。そして、話し言葉や板書の情報に加えて、教師の表情、視線、しぐさ、立ち居振る舞いなど、教師が発信する情報をトータルにキャッチしようとする。つまり、人間は五感を駆使して情報収集を図る。多感覚器官でキャッチするさまざまな情報を頭の中で統合させて理解し、何かを感じ取り覚える。配慮を要する子どもたちも含め、子どもたちの感じ方や覚え方は多様である。多感覚器官の活用はUDの要点の一つである。

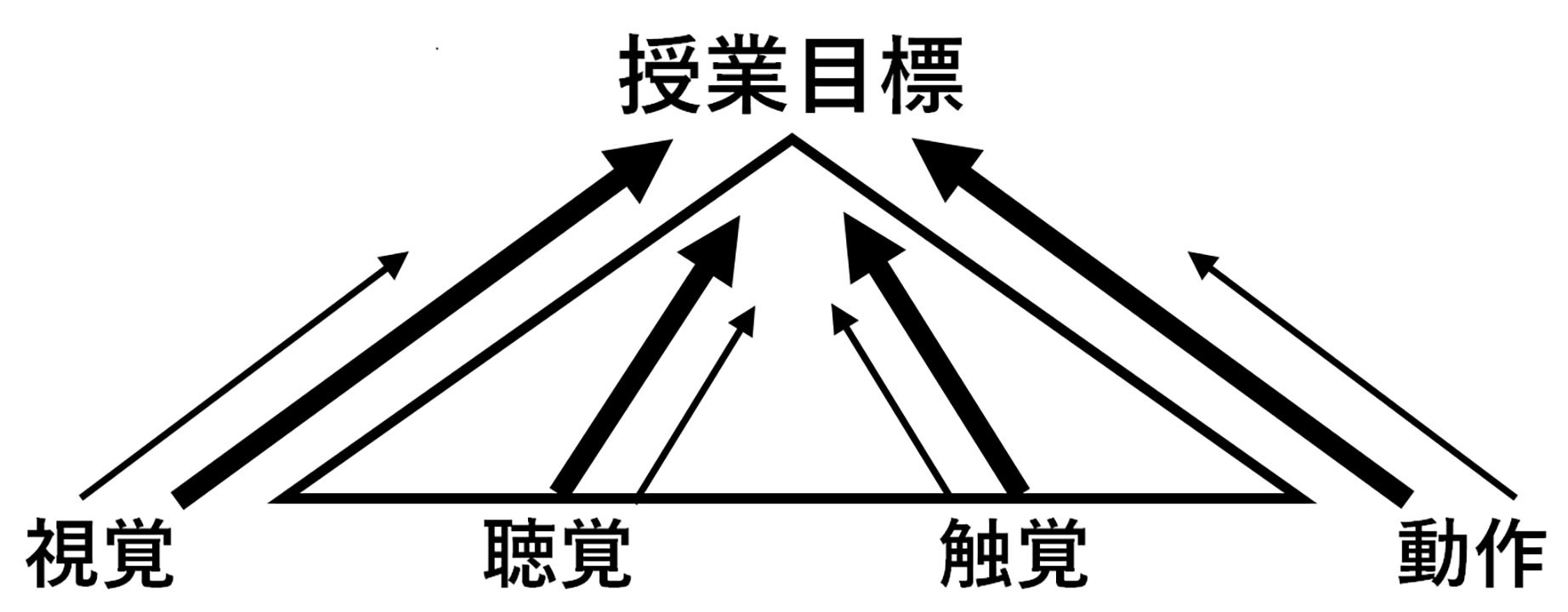

授業目標を図の山の頂上に例える。頂上への登山ルート=学び方は複数ある。筆者はこれを「学習の登山モデル」と名付けた。その象徴は、小学校の漢字指導の一つ「空書き・指書き・なぞり書き」である。つまり、漢字を書いて覚えるだけでなく、自分の指で空中に書く動作とそれを見て覚える視覚・動作ルート、手の平に指で書いて触覚器官で覚える触覚ルートという「複数の登山ルート=覚え方」を示す指導法である。

さらには、「1192つくろう鎌倉幕府」のように「(カタカナの)イ・ナ・エの『佐』」と唱えて覚える聴覚ルートもある。子どもは複数のルートを活用しながら登る=理解する・覚えることもあり、その得意・不得意(図の→の太さの違い)もさまざまである。

このように、子どもの学び方・覚え方・イメージの仕方などは多様である点を心にとどめたい。多感覚ルートの提示と活用は、子どもが自分の得意な覚え方やイメージ、表現の仕方に気付いたり、その工夫をしたりするきっかけをつくる「ユニバーサルな支援」になる。また、情報入出力のバイパスを用意することにもなり、ある感覚ルートで情報を逃しても、別の感覚ルートでその情報をキャッチする可能性を高めることにもつながる。より多くの子どもを救う可能性が高まるのだ。