精神疾患やメンタルヘルスの問題を抱える生徒は、過去につらい経験があることが多い。自然災害や事故以上に影響が大きいのは、人間関係についての繰り返される経験である。虐待や性被害など犯罪に相当すること、親との離別や家族の精神疾患による家庭機能不全、いじめなど学校生活での出来事などの小児期逆境体験( Adverse Childhood Experiences=ACE)である。

そうした経験は、その時々のつらさとしてだけでなく、繰り返すトラウマとして後々のメンタルヘルスにも影響する。心的外傷後ストレス障害(PTSD)だけでなく、数年後の自傷や十数年後のうつ病に結び付くこともある。そのような影響についての新しい考え方である複雑性PTSDでは、自己肯定感が損なわれ、感情の調節や対人関係が困難になるなど、自我機能への影響に特徴がある。近年では、こうした経験を抱える人が一般にも多いことが明らかになった。ACEの影響は、発達障害の傾向や知的機能の弱さがあるとより受けやすくなる。

小児期のつらい体験がその後のメンタルヘルスに及ぼす影響については、教師が理解しているだけでなく、生徒にも知っていてほしい。その点で、ちくまプリマー新書『ぼくらの中の「トラウマ」-いたみを癒すということ』は、中高校生にも分かりやすく解説されている。

メンタルヘルスへの影響を相手が抱えている可能性に配慮した接し方をトラウマインフォームドケア(trauma-informed care)と呼ぶ。自己肯定感の乏しさ、感情調節の困難、対人関係の困難を自分や相手に感じたとき、そうした可能性に思いを致して接する配慮である。そのような配慮に基づく、安心安全な雰囲気の学校づくりが提唱されており、大阪教育大学の学校安全推進センターのサイトでさまざまな資料が公開されている。

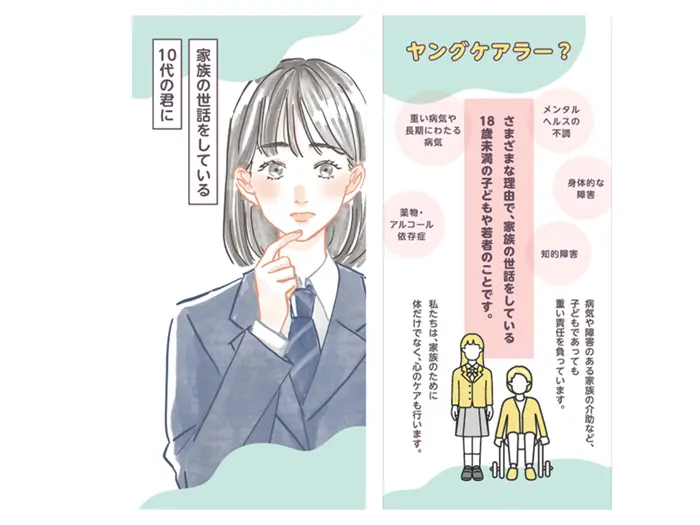

話題になることが増えたヤングケアラーには、逆境体験やトラウマとしての側面がある。自分がそういう状況にあると気付かない、我慢するしかないと諦める、恥ずかしいと感じて誰にも相談できないなどの逆境体験やトラウマの特徴について、本人も周囲も学校も知るための条件整備が望まれる。十代のメンタルを支えるサイト「サポティーン」にヤングケアラー情報のページがあり、生徒向けのパンフレットなどが公開されている。

ヤングケアラーが担うケアの背景が、親の精神疾患であることがある。その場合、当事者は親の精神疾患のケアと家事や仕事の肩代わりの両方を担う。精神疾患は若年で始まることが多いため、子どもがユース世代であることが多い。親の精神疾患と自分自身の逆境体験という二重のメンタルヘルス困難を抱えた生徒について、情報と支援を届ける必要がある。