文科省は8月21日、同省のYouTube公式動画チャンネルで、これからの時代の変化に応じたリカレント教育(社会人の学び直し)を応援する「いまスタ!社会人の学び応援プロジェクト」を開始した。政府によるリカレント教育の推進に加え、コロナ禍での社会の変化で今後のキャリアを考え直す人もいるため、リカレント教育を行う専門学校の紹介や、リカレント教育の意義について動画で発信している。

立命館大学の学部生の2.3%が「退学を本格的に考えている」とのアンケート結果を、同大学新聞社が8月19日、発表した。「どうするか考えている」との回答は7.5%で、退学を考えている学生は約1割に上った。新型コロナウイルス感染症の影響で、対面授業が減ったことや、授業の質に対しての不満が蓄積し、影響しているとみられる。

教育学の分野における「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準」が8月18日、日本学術会議から公表された。教育学は人間による教育という営みについて、規範的、実証的、実践的にアプローチする学問であるとし、学問としての教育学と教員養成の関係などを整理した。

ポストコロナ時代の新しい学びなどを検討してきた中教審初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は8月20日、第12回会合をWEB会議形式で開き、「令和の日本型学校教育」の姿を示す中教審答申の中間まとめ骨子案を示した。骨子案では、献身的な努力で学校現場を支えてきた教師が疲弊しており、このままでは日本型学校教育を維持してくことは困難との認識を明記。

中教審新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会が8月20日に示した答申の中間まとめ骨子案では、小学校高学年からの教科担任制を2022(令和4)年度をめどに「本格的に導入する必要がある」と明記。専科指導の対象とすべき教科として、外国語(英語)、理科、算数の3教科を例示した。

データの利活用が社会的に重要視されつつある中、データサイエンス系学部がある大学でつくる「データサイエンス系大学教育組織連絡会」が8月20日、発足した。データサイエンス分野の専門教育の推進、専門人材の養成などを目指す。記者会見で、会長に就任した滋賀大学データサイエンス学部の竹村彰通学部長は「新しい学問ではあるが需要は高く、設置する大学が増えている。高校生の進学を後押ししたい」と述べた。

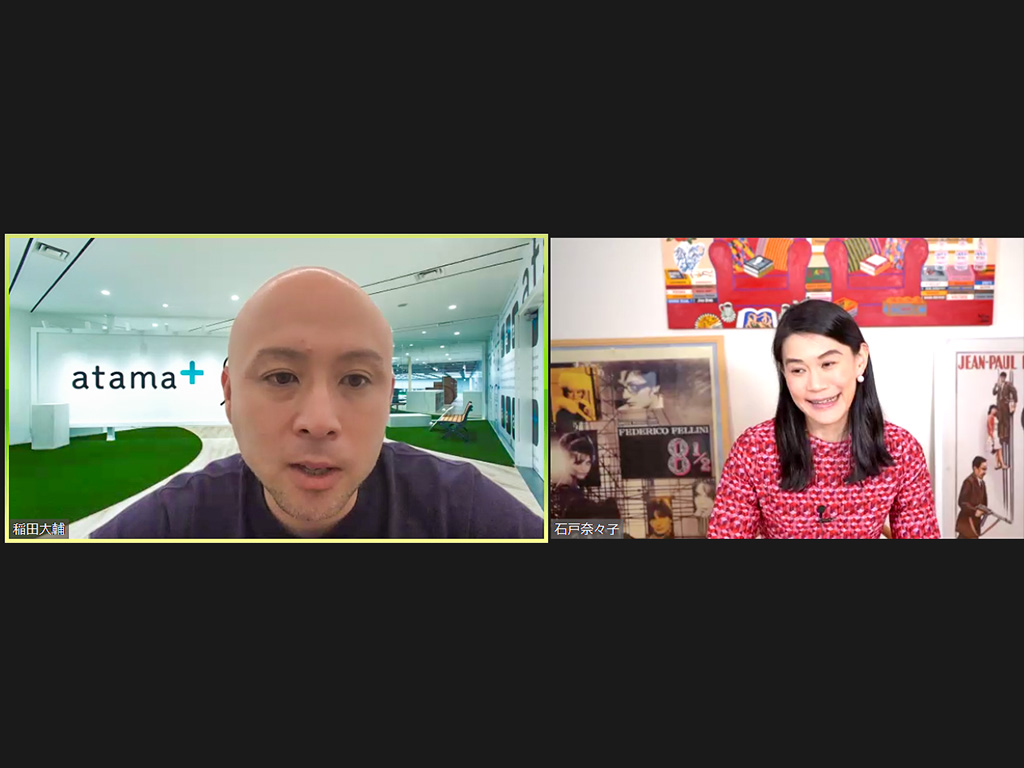

超教育協会(会長・小宮山宏三菱総合研究所理事長)のオンラインシンポジウムが8月20日、開かれ、AIを使った学習教材を提供している「atama plus」(アタマプラス)代表取締役の稲田大輔氏が、AIを活用した学習の強みなどについて語った。

福岡市は8月20日、市立小学校の給食に含まれるアレルギー品目を、LINEで保護者に通知するサービスを開始した。学校給食での食物アレルギー事故を防ぐと共に、保護者の確認作業の負担を軽減させる狙い。 保護者が市の公式アカウントに、児童の学校名とアレルギー品目、メッセージを受け取りたい時間を設定すると、アレルギー品目が含まれる献立の日は、献立情報と一緒にアレルゲン情報がプッシュ通知で届く仕組み。

日本人の生活習慣病を予防するための効果的な施策として、日本学術会議はこのほど、学校での健康教育の充実などを提言した。 生活習慣病は、幼少期からの成育環境や生活習慣が大きく影響しており、保健、医療、福祉、教育などの多分野が連携して、家庭や個人を支援していく必要がある。

先進的な理数系教育を行うスーパーサイエンスハイスクール(SSH)や、国際的な舞台で活躍する人材育成に取り組むスーパーグローバルハイスクール(SGH)について、文科省は8月19日、中教審の「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ」(第10回会合)で、それぞれに新たな認定制度を創設する方針を示した。

大学入学共通テストでの導入が延期となり、文科省で再検討が進んでいる英語民間試験の大学入試での活用を巡り、日本学術会議は8月18日、共通テストで英語4技能のうちの「書く」と「話す」は実施すべきではないとする提言を公表した。また、大学入試センター試験の評価を踏まえて、共通テストにおける英語試験の継続を検討する必要があると提案した。

学校の働き方改革の議論をどう盛り上げていくか――。お笑いジャーナリストとして、SNSなどを通じて社会問題を若い世代に発信しているたかまつななさんが8月14日、学校の働き方改革に取り組んでいる内田良名古屋大学准教授らが主催するオンラインイベントに登壇した。たかまつさんがツイッターで「#先生死ぬかも」のハッシュタグを付けて発信することを参加者に提案すると、イベント終了直後にツイッターのトレンドワードに入った。

新型コロナウイルスの影響で中止となった、夏の全国高校総合体育大会(インターハイ)の支援に当たっていた群馬県の高校生たちが、「努力は絶対、無駄にはならない」などと、出場を目指していた全国の高校生を激励するメッセージ動画をつくった。「群馬県高校生活動推進委員会」に所属する県内79人の高校生で、県教委の全国高校総体推進室の協力を得て制作し、YouTubeの県公式チャンネル「tsulunos(ツルノス)」で8月18日から公開している。

高校の情報科の教員らでつくる「全国高等学校情報教育研究会」は8月16日、オンラインによる全国大会を開催した。2022年度から移行が始まる高校の新学習指導要領を先取りした実践や、休校期間中のオンライン授業の取り組みなど、各地の事例が報告された。

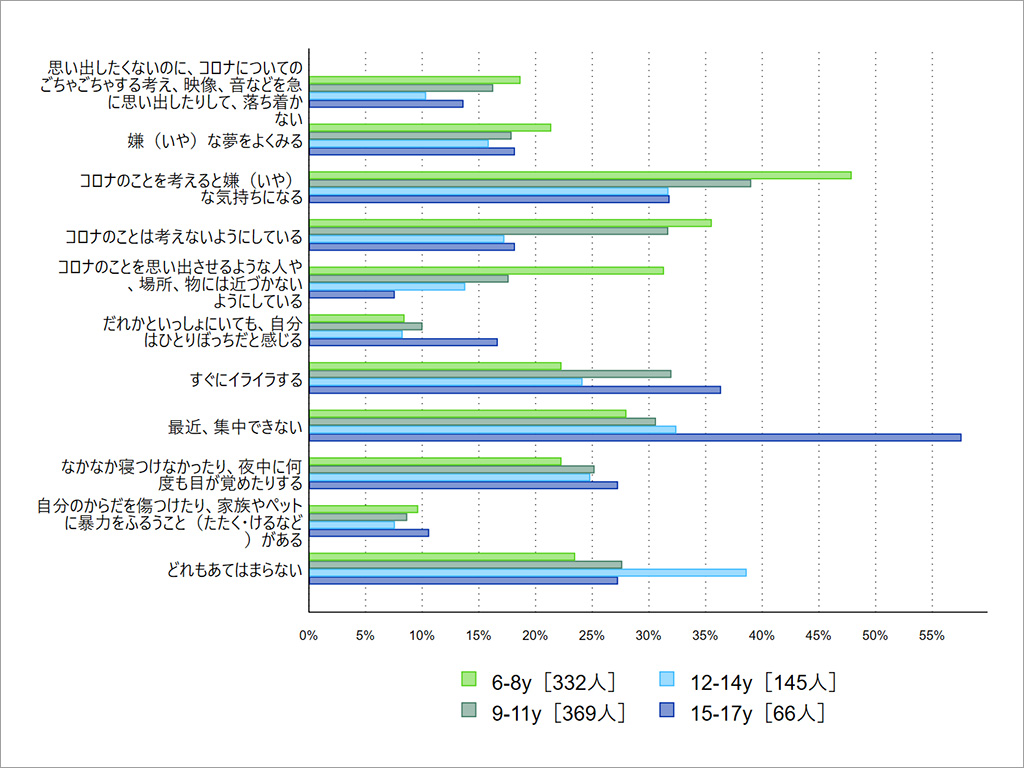

新型コロナウイルスの影響で長期休校していた学校が再開した後、72%の子供が何らかのストレスを感じていることが、国立成育医療研究センターが8月18日に公表した、第2回「コロナ×こどもアンケート」の調査報告書で分かった。調査の自由記述からは、子供たちの学校や大人に対する訴えが多く寄せられた。

休校長期化による学習の遅れに関し、文科省は8月18日までに、最終学年以外の児童生徒に次年度以降を見通した教育課程の編成を認めることを、正式に可能とする告示を出した。今年5月の通知で方向性を示していた内容に関して、告示として制度的な措置を講じ、さらに詳細な留意事項を加えた形。

春の選抜大会に出場予定だった高校球児が甲子園で1試合ずつ戦う「2020年甲子園高校野球交流試合」が8月17日、6日間の日程を終えた。一方で、7月1日に岩手を皮切りに始まった都道府県独自の大会は、それぞれの試合方式のもと、神奈川と埼玉を残し、終盤を迎えた。新型コロナウイルスの影響を受けて活動が制約される中、球児たちにとって、与えられた条件で精いっぱいのプレーを見せる「特別な夏」となった。

LGBTの児童生徒をサポートする「アライ先生」を増やそうと、当事者の子供を支援するNPO法人ReBitは8月17日、教員向けのオンライン情報サイト「Ally Teacher's School」を公開した。

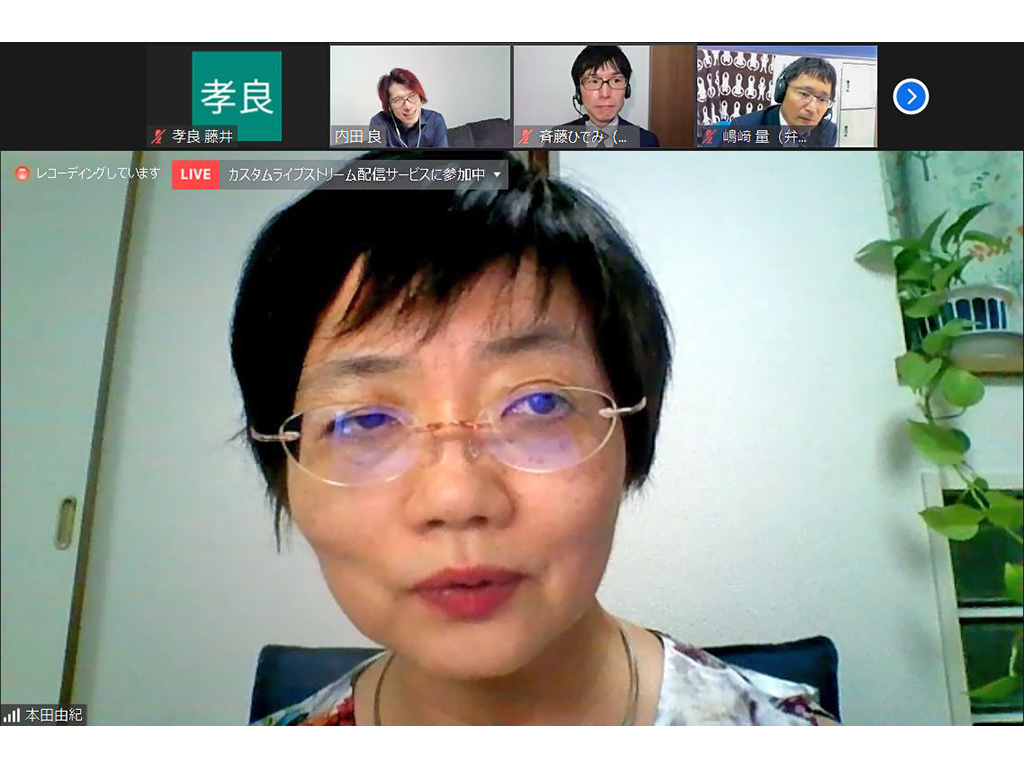

学校の働き方改革について情報発信している内田良名古屋大学准教授らが主催するオンラインイベントがこのほど開かれ、働かせる側が労働者に「やりがい」を強く意識させ、働きに見合った賃金や手当を支払わない「やりがい搾取」の名付け親である教育社会学者の本田由紀東京大学教授が講演し、教師の仕事にやりがい搾取の構造があると指摘した。

小学4~6年生の4.2%がネット依存の状態にあることが、富山大学がこのほど、同県内の小学生を対象に実施したインターネット調査で明らかとなった。男子児童の3人に1人はネット上で課金をしているなど、トラブルにつながる可能性のある行動が一般的になりつつある実態も浮き彫りとなった。

教育機関向けのユニバーサルデザイン(UD)のフォント「UDデジタル教科書体」を提供している、フォントメーカー「モリサワ」主催のオンラインセミナーがこのほど開かれ、講演や、特別支援学校での普及についての実践発表が行われた。

大学間での教育研究や事務連携を強化する「大学等連携推進法人(仮称)」の導入を踏まえ、文科省は8月15日~9月13日まで、大学同士で連携開設科目や共同教育課程を設けた場合に履修すべき単位数の特例措置を新たに定めた大学設置基準の一部を改正する省令案について、パブリックコメントの募集を行っている。

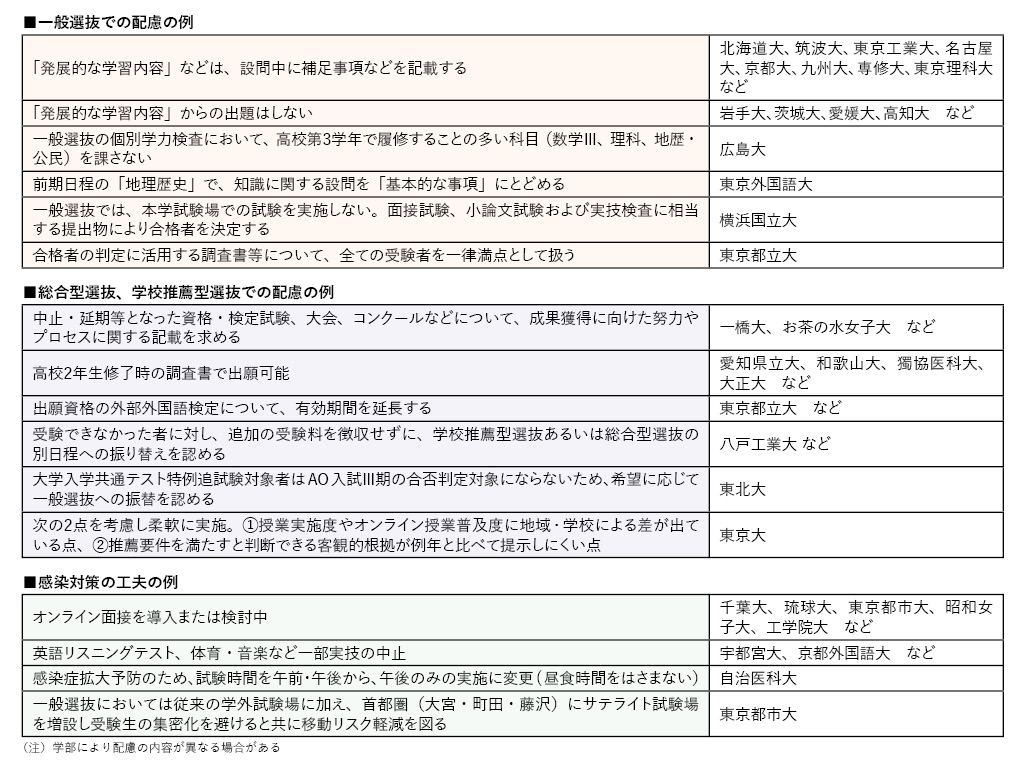

新型コロナウイルスに伴う休校による学習の遅れを背景に、文科省は、来年春の大学入試で各大学が導入する受験生への配慮事項を一覧にしてまとめた。8月17日現在、500校分をホームページに掲載しており、今後も順次追加する。国立大学の一般選抜では、国立大学協会(国大協)が公表した実施要領に合わせ、追試を実施するほか、発展的内容からの出題はしない、出題する場合は説明を付けるなどの配慮を行う大学が多い。

あらゆる世代や人が地域で主体的に学ぶ社会づくりについて検討を重ねてきた中教審の生涯学習分科会は8月17日、第110回会合を開き、ポストコロナや国連の持続可能な開発目標(SDGs)に対応した、これからの生涯学習の方向性を示した第10期の議論の整理案について、大筋で合意した。新型コロナウイルスの感染拡大によって社会が大きく変化する中での生涯学習の意義を強調。

暗闇の中でのコミュニケーションを体験するエンターテインメント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」(DID)。この案内人(アテンドスタッフ)を務める視覚障害者による子供向けオンラインスタディーの無料体験会が8月8日、WEB会議ツール「Zoom」を使って行われた。視覚障害者が頭に描いている「地図」を、健常者である参加者と共有することで、見えない感覚を理解するとともに、五感を動かすことを意識するという狙い。

日本の在留外国人が増加する中、日本学術会議の地域研究委員会多文化共生分科会は8月11日、外国人の児童生徒に対する支援の拡充を求めた文科省への政策提言を公表した。提言では、公立高校における外国人生徒への支援が、義務教育段階に比べて大幅に遅れていると指摘。外国人生徒が多い地域や高校での「多文化共生コーディネーター」、「多文化共生担当教員」の創設などの施策を速やかに進めるべきだと訴えた。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、沖縄県の9市町村が小中学校を臨時休校とし、長野県大町市の小中学校で夏休みが延長されることになった。一方、神奈川県厚木市の小学校と福岡県大牟田市の高校では児童や生徒の集団感染が確認された。新型コロナの学校現場への影響が収まらない状況が全国各地で続いている。

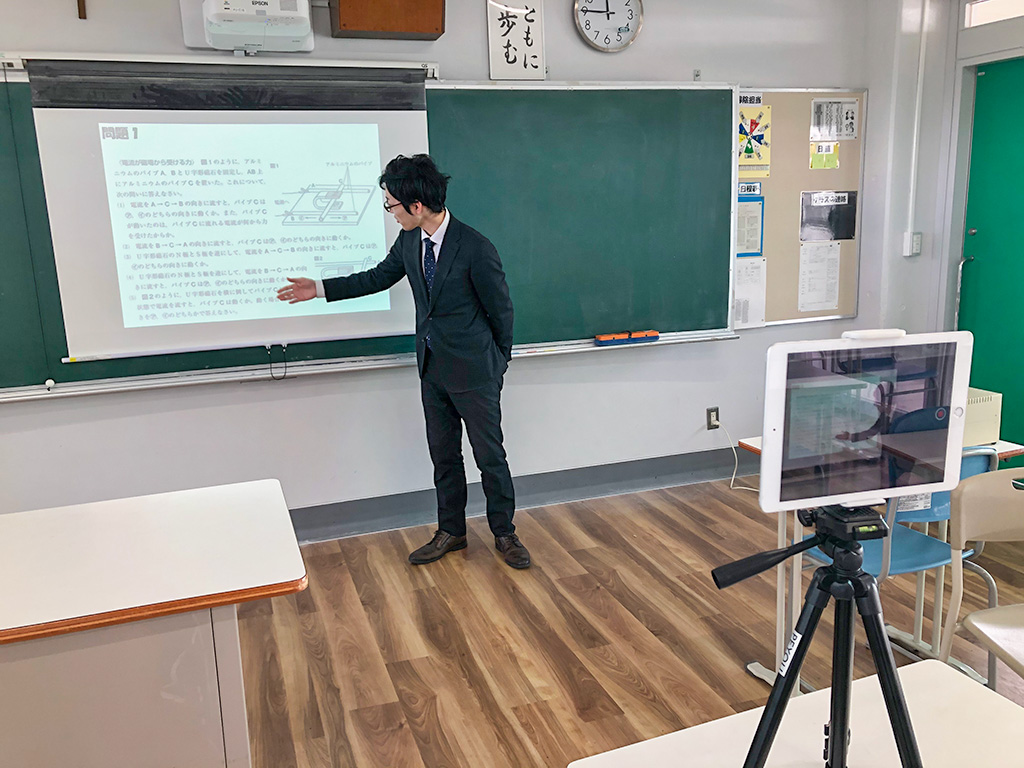

「リアルとオンラインのシームレスな教室空間」をつくろうと、静岡市にある静岡聖光学院中学・高校(星野明宏校長、生徒473人)の教職員によるプロジェクトが始まった。教室でのリアルな授業にオンラインで参加する生徒が、教室にいる場合とほとんど変わらない学びを提供できるようにする。資金はクラウドファンディングで調達し、1教室当たり20万円という低コストでの実現を目指す。