制度上、生徒たちの自主的な活動と位置付けられている部活動。だが、その在り方には「強制ではないのか」「指導者本位となってはいないか」といった疑問が長年つきまとってきた。どうすれば、制度本来の姿を取り戻すことができるのか。今回は「生徒主体」をキーワードに掲げ、2022年度から本格的な改革に乗り出した愛知県の中学校の取り組みをレポートする。

名古屋市から北へ約20㌔離れた愛知県江南市。10月中旬に記者が訪れると、市立布袋中学校の校庭には、夕空の下でサッカーボールを追い掛ける子どもたちの姿があった。放課後のありふれた部活動風景。だが、同校の部活動には今、大きな変革の波が起きつつある。

「自己研さんやプライベートな時間が取れるようになった」

この春に赴任してきたばかりの戸松昌伸教諭は、自身の生活の変化についてこう語る。前任校は部活動に熱心な高校で、平日は夜までほぼ毎日指導するのが当たり前。土日も丸1日つぶれることが多かった。それが布袋中で勤務するようになってからは、部活動の負担が大きく減った。

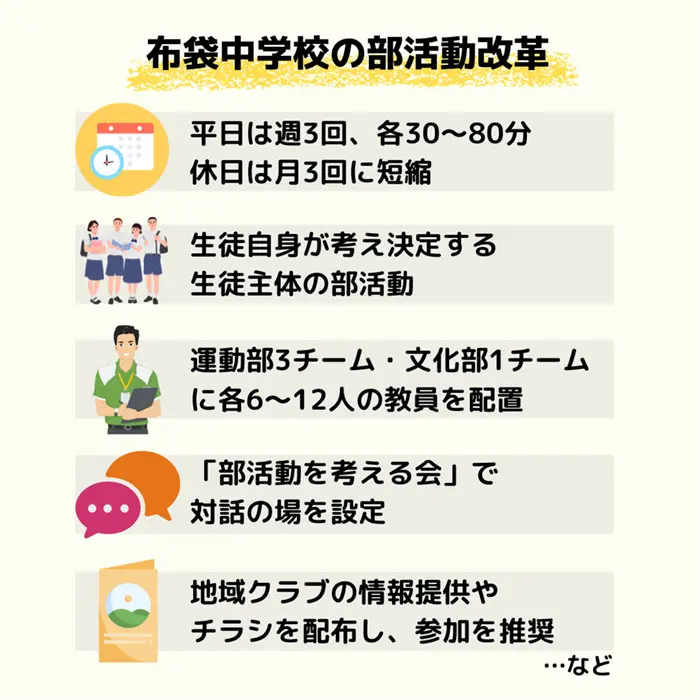

背景にあるのが、同校が昨年11月にスタートさせた部活動改革だ。平日の活動を週4日から3日に減らし、練習時間は1日80分を上限に。土日についても、活動はいずれか1日だけに限り、毎月第3週は両日ともに休みとする方針を決めた。教員が多忙な時期でも別の教員と気兼ねなく助け合えるよう、何人かの教員でチームを組んで複数の部活動を指導する「チーム顧問制」も導入した。

同校の管理職を含めた教員の1カ月の時間外労働は、昨年度の1学期には平均58時間に達していた。それが今年度の同じ時期には43時間まで減少した。部活動改革をはじめとする働き方の見直しを図ったことが、数字となって表れた。

ただ、活動時間の「適正化」はあくまで改革の一部分に過ぎない。部活動の在り方を大きく変えたのは、「生徒主体」の形を実現したことだった。部活動の目的や練習メニューは生徒自身に考えさせるようにし、教員は生徒たちの活動を見守りつつ、目的を見失いそうになったり、無用なぶつかり合いに陥ったりした時などにフォローする。

軟式野球、ソフトボール、サッカーの3競技の「チーム顧問」グループに所属する戸松教諭 も、練習の目的を生徒自身に考えさせることを常に心掛けている。その手応えについて、「教員が指導時間を十分に取れない時でも、生徒たちが自分でテキパキと練習している」と語る。自主性に委ねたことで教員の手から離れる部分が増え、結果的に「働き方改革」にもつながる――。こうした好循環が生まれているようだ。

部活動改革は、とかく意見が対立しがちなテーマだ。教育的意義を強く感じ、教科指導以上に情熱を傾ける教員がいる一方、長時間労働に苦しんでいる教員もいる。部活動が好きな生徒もいれば、嫌いな生徒もいる。自らの中学生時代の経験をもとに、厳しい指導や長時間練習を求める保護者もいる。

同校は改革を進めるにあたり、こうした意見の相違を対話の力で乗り越えようとしてきた。まずは部活動に対する教員や生徒の意識をアンケートで把握 。その結果、「今まで通り、またはもっとやりたい」と思っている生徒は、意外にも4人に1人ほどに過ぎず、従来の平日4日・各2時間以上の活動から、平日3回・各1時間~1時間半程度への縮小を望む声が多数を占めた。

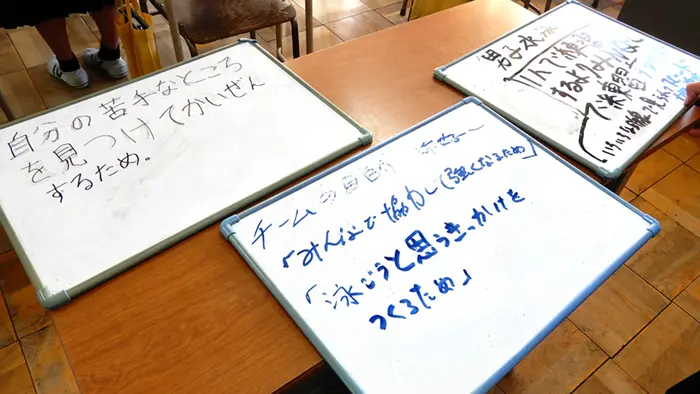

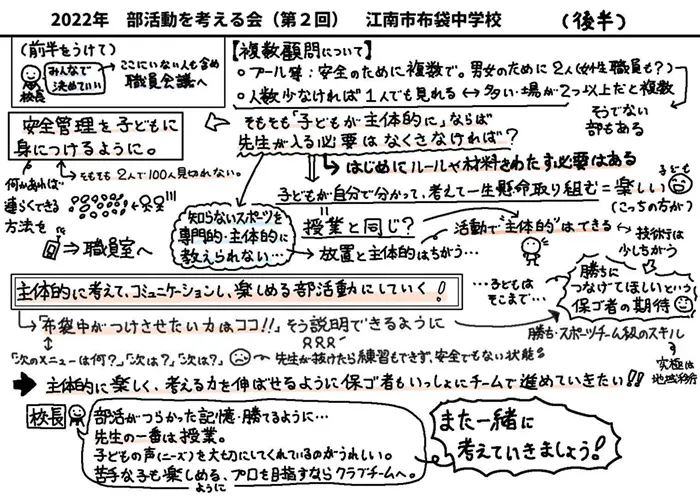

そして、合意形成に向けて中心的な役割を担ったのが、22年度に計6回にわたって開催した「部活動を考える会」だ。部活動の目的を考える中で、「大会での成果をことさらに求めるよりも、むしろ生徒たちが充実感を持ち、楽しいと思えることこそが重要ではないか」という意見が出され、徐々に「生徒主体」というキーワード が浮かび上がってきた。3回目の会合では、生徒会のメンバーにも議論に加わってもらった。

「部活動を考える会」には、PTA会長や学校運営協議会長も参加。さらに、保護者や地域住民にもきちんと理解してもらうため、「広報」にも力を入れた。各回の議事録を分かりやすく図解し、ウェブサイトやメール、プリントなどで配信した。

こうして、活動時間の「適正化」やチーム顧問制などを含む布袋中の部活動改革の方針=図表参照=はまとまった。年度変わりを待つことなく、昨年11月から実行に移された。

粘り強い合意形成には、旗振り役がいた。22年度に赴任してきた長瀬基延教頭だ。

専門は体育科。駆け出しの頃から陸上部を率い、数々の好成績を残してきた。「生徒や保護者の期待に応えたい」との思いから、部活動には人一倍の情熱を注いできた。

そのような長瀬教頭を変えたのは、20年初頭から始まった新型コロナウイルスの感染拡大だ。政府は全国一斉休校を要請し、部活動は禁止された。当時の勤務校では陸上部の顧問を務めており、教員人生で初めて、部活動から距離を置くことを余儀なくされた。

大好きだった部活動の指導ができない日々。「子どもたちに練習を続けさせてあげたい」と、もどかしさが募った。だが、立ち止まって考える時間ができると、「このままでよいのだろうか」という疑問も頭をもたげた。

家族と過ごす時間を犠牲にし、内心苦しい時期もあった。好成績を残すことが自身の評価につながるとの思いも、全くなかったとは言い切れない。「生徒のためと言いながら、自分のためにやっていたのかもしれない」。本当の意味で「生徒主体」と言える部活動の姿を考えるようになった。

長瀬教頭が対話を重視しながら改革を進めた背景には、前任校時代の苦い経験がある。

指導していた陸上部は21年3月、地域移行に向けたステップとして、一部の競技で地域の指導者による1回500円でのコーチングなどを試行的に取り入れた。だが、有償化は一部の保護者の反発を招き、すぐに頓挫した。地域移行を目指すのであれば、関係者の合意形成をする必要性を痛感したという。

長瀬教頭は「改革自体を目的にしてはいけない。目の前の生徒たちの幸せを最優先にしながら、どのような形が最適なのかを探っていかなければならない」と語る。

大きな方針転換から1年。「生徒主体」への変革は、部員たちの同調圧力もほぐしていった。水泳部に所属していた小島悠慎(ゆうま)さん(3年)は、幼い頃から学校外のスイミングスクールにも通っており、部活動との両立に悩んでいた。それが徐々に「自分のスタンスで部活動と付き合っても大丈夫なのだと思えるようになった」という。

改革の影響は部活動だけにはとどまらない。22年度に生徒会長を務めた吉田優志さん(3年)は「生徒の意見を中心に物事が進むことが多くなった」と語る。生徒会活動などの議論の場でも、先生から「もっと話し合っていいよ」と言われ、生徒たちの自主的な運営に委ねられる部分が増えたという。

自由度が高まることは、必ずしも楽になることを意味しない。吉田さんも「テンプレート(決まった様式)がない中で、生徒だけで決めるのは大変だ」と認める。それでも、「代を重ねるに連れ、やれるようになっていくのではないか」と語り、母校のカラーとして定着していくことに期待している。

布袋中の部活動改革が目指す先には、スポーツ庁や文化庁が推進している「地域移行」がある。同校で部活動全体の責任者を務める井辰のどか教諭は、教員側も意識改革を迫られるのではないかと感じている。部活動が学校から切り離された時、これまで部活動を楽しみにしていた生徒たちに対し、中学校の魅力をどう伝えるかという課題がせり上がってくるからだ。

「『中学校ではこんなふうに成長できるのか』と実感してもらえるよう、中学校教育の在り方を考えていかなければならない」。地域移行の先を見据えた井辰教諭の言葉が、重く響いた。