教員の「働き方改革」の一環で在り方が問われている中学校の部活動。文科省は2023年度からの3年間を「改革推進期間」と位置付け、まずは土日の活動を学校管理下から切り離し、地域のクラブ活動へと移行させていく方針だ。だが、部活動改革の歴史をひも解くと、この「地域移行」は過去に挫折した経緯がある。実現には何が必要なのか。まずは試行錯誤を重ねる自治体の姿から考えたい。

9月下旬の土曜日。埼玉県白岡市の市立菁莪(せいが)中学校の体育館には、ボールの弾む音が響き渡っていた。練習に汗を流しているのは、男女のバスケットボール部のメンバーたち。だが、顧問を含めて校内に教員の姿はない。

教員に代わって生徒たちに技術指導をしていたのは、青山壮史さんと景子さんの夫妻だった。2人とも元プロバスケットボール選手で、白岡市が地域移行の受け皿づくりを委託している「スポーツデータバンク」(東京都中央区)の指導者として、月に3回、週末のコーチングを任されている。

ゲーム形式の練習の際には生徒たちに交じってプレーすることもある。「経験者が少ないので、バスケの楽しさを感じることができるようにメニューを工夫している」と2人は話す。1年生の五十嵐洸太さんは「平日とは違った練習ができるので楽しい。それに、2人ともめちゃくちゃうまい」と笑顔を見せた。

白岡市は集中改革期間が始まる前から、土日の地域移行を進めてきた。21年度に国のモデル事業に手を挙げ、4校ある市立中学校の7つの部活動を試行的に地域の手に委ねた。その後、校区を超えた「合同部活動」を含め、計13部にまで地域移行の対象を拡大。11月からは菁莪中と南中の2校について、全ての部の土日の活動を地域クラブに移行させた。

部活動改革で一歩先行している感がある同市。だが、受け皿づくりには紆余(うよ)曲折があった。

地域移行がスタートした当初、市教委が白羽の矢を立てたのはPTAだった。学校の一部と見なされてきた部活動の姿を大きく変えるには、保護者の理解が欠かせないと考えたからだ。PTA役員のOBによる任意団体「ASC(アスク)」を設立してもらい、保護者の人脈で見つけた指導者が土日のコーチングを担うことになった。

だが、すぐに壁にぶつかった。課題の一つが、指導者をどう安定的に確保するのかという問題だ。市教委によると、全4校の市立中学校では運動部と文化部を合わせて約50部が活動している。兼職・兼業という形で土日の指導を引き受けてくれる教員がいることを織り込んでも、完全な地域移行には約30人の外部指導者が必要になると見込まれた。

「これだけの指導者を確保するには、保護者の人脈に頼るだけでは限界がある」。こう考えた市教委はASCへの委託を1年で打ち切ることを決定。22年度からは、10年以上にわたって全国の部活動改革を支援してきたスポーツデータバンクに運営を委ねることにした。指導者の確保だけではなく、研修などを通じた質の担保に取り組んでもらえるのも魅力だった。

同社は市が設置している人材バンクを活用しつつ、独自の指導者開拓にも取り組んできた。青山さん夫妻も、同社のネットワークの中で見つかった指導者だ。豊富な人脈やノウハウを持つ同社に委託したことで、既存の部活動を地域クラブに衣替えするだけではなく、これまで部活動がなかったダンスとプログラミングも、市内全域の生徒が集まるクラブ活動として展開できるようになった。

民間企業の力を借り、一気に進んだ地域移行。だが、市教委の指導主事を務める佐井純一郎さんは、まずはPTAに任せたことにも意義があったと考えている。「顔の見えるPTAの皆さんにお願いしたことで、学校の教員や保護者たちが地域移行をスムーズに受け入れることができた面は間違いなくあったと思う」

一方、早くから地域移行を模索したものの、悪戦苦闘している自治体もある。

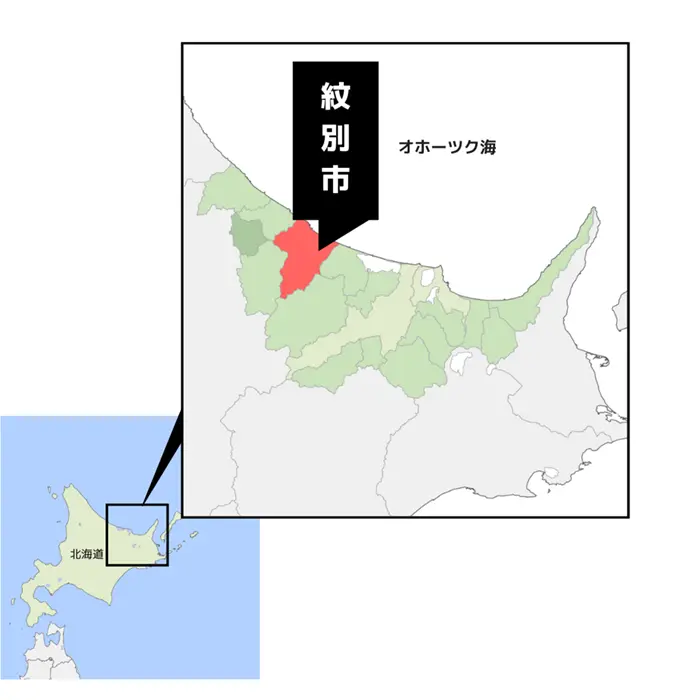

オホーツク海に面する北海道紋別市。この人口2万人ほどの小さな自治体は白岡市と同じく21年度に国のモデル事業に採択され、土日の運動部の地域移行を進めようとした。だが、関係者の思惑や利害が対立し、暗礁に乗り上げてしまった。

市が国に提出した報告書には、計画倒れに終わった当時の顛末(てんまつ)が記されている。そこには「『働き方改革』を前面に出した議論は、地域住民の理解を得ることが困難」「議論の土台となる部活動の現状認識を進めること及び関係者による十分な話し合いが不足していた」といった厳しい表現が並ぶ。

市教委がまず考えたのは、中学校の枠を超えて生徒が集まる「合同部活動」だった。3校ある市立中学校はいずれも少子化によって生徒数が減少しており、団体競技のメンバーをそろえることが難しくなっていた。

ところが、この案は学校側の反発を招いた。当面は教員が指導を続けることを念頭に置いていたからだ。「この方法では教員の負担軽減につながらない」として、教員が関わらない形での地域移行を模索するよう求められた。そこで、地元にあるバレーボール、バスケットボール、野球の各競技団体に指導者確保の協力を持ち掛けたところ、こちらも「さまざまな責任を負うことができる指導者はいない」と拒まれた。

保護者や地域住民の評判も芳しくなかった。「部活動は学校が主体になるべき」という考えが根強く、市議会を巻き込んでの論争に発展。結局、運動部の地域移行について、モデル事業の期間だった21年度中に実績を上げることはできなかった。

あれから1年半が過ぎ、紋別市の運動部はどうなったのだろうか。

市教委は地域移行を諦めることなく、実現に向けた地ならしを進めてきたという。地域移行の必要性を多くの人に理解してもらうため、22年度には幅広い市民向けの講演会を開催した。また、市内の競技団体とも意見交換を重ね、学校の力だけで競技人口を維持・拡大することが難しくなっている現状を説いて回った。

この結果、土日の指導者確保に協力する動きが出てきた。23年度から、紋別中と潮見中のサッカー部には地元のサッカー協会が、潮見中の女子バスケットボール部にはバスケットボール協会がそれぞれ指導者を派遣してくれるようになった。地域移行ではなく、あくまで学校管理下の部活動に外部コーチとして協力してくれる形だが、顧問と副顧問が同時に土日出勤する必要がなくなるなど、教員の負担軽減につながっているという。

また、住民の受け止めの変化も感じているという。22年12月にスポーツ庁と文化庁が地域移行に向けたガイドラインを示したこともあり、以前のような反発の声が寄せられることはなくなった。市教委の担当者は「少しずつ前進しているとは思う。国の改革推進期間に実現することは難しいが、数年以内に地域移行ができればいいと考えている」と語る。

手探りの部分があるのは国も同じだ。

スポーツ庁の有識者会議は22年6月、25年度までの3年間に土日・休日の運動部活動を段階的に地域活動へ移行するよう提言した。だが、同年12月に示したガイドラインでは、目指していく姿として「部活動の地域連携」という概念が加えられた。期限を切った地域移行に不安を覚える地方自治体に配慮し、当面は地域の力を借りながら現行の部活動を残すことも認めざるを得なかった。

部活動の地域移行は、1970年代にも旧文部省が進めようとしたものの、頓挫した歴史がある。文科省幹部は言う。「半世紀前とは状況が異なり、少子化によって部活動の存続そのものが危うくなっている。今回は進めていかざるを得ないだろう」