「そういえば、キタノ先生のクラスのアズマさん、1年生の3学期からまだ一度も登校できていませんね」

2年1組担任のキタノ先生は、学年主任のミナミ先生にそう話し掛けられました。

「そうなんです。こういうときって、どこまで声を掛けたらいいんでしょう?」

キタノ先生は眉を八の字にしました。

「アズマさんのご家庭は去年離婚したばかりで、お母さんも離婚のせいじゃないかと気にしていて…。不登校の場合、あまり刺激しない方がいいと聞くし、離婚で大変なお母さんを追い詰めるようなことになってもいけないし…」

キタノ先生によると、家庭からの欠席連絡は母親の負担になってはいけないからと、登校できそうなときにだけ連絡をもらうことになっており、学校からは週に1回だけ連絡を入れているものの、最近はその週1回の電話さえも母親の負担になっているのではないかと気になっているとのことでした。

「スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)さんにも相談してみましょう」

ミナミ先生の勧めでキタノ先生は週1回来校するSCやSSWと相談し、SSWと一緒に家庭訪問をすることにしました。

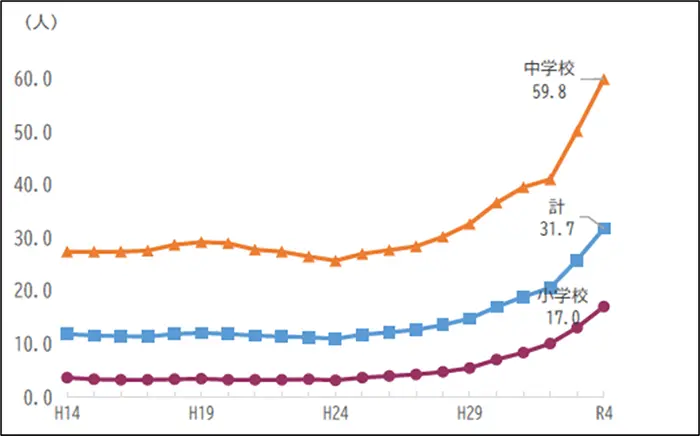

文部科学省の調査によると、2022年度における小中学校の不登校児童生徒数は全国でおよそ29万9000人に上り、10年連続で過去最多を更新しています(図1)。特にここ2年間は急増しており、私自身も不登校に関する相談を受ける機会が増えたと実感しています。今や1クラスに複数名いても珍しくない不登校児童生徒にどう対応したらいいのか、支援の在り方に頭を悩ませている先生方も多いでしょう。

多くの場合、不登校の背景には複数の要因があります。また、本人に係る状況以外の要因を見てみると、小学生と中学生とでは主な要因の傾向に違いが見られ、発達的な視点から不登校について捉えることもできます。本人に係る状況要因の中には、家庭や学校に関する問題が潜んでいる場合もあるでしょう(表1)。

不登校児童生徒への支援の基本的な考え方は、「登校することだけを目標としない」ことであり、むやみに登校を促すのは適切な対応ではありません。キタノ先生の迷いもそこにあります。どこまでどう関わったらよいのか、むしろ関わらない方がよいのか、子どもへの支援と保護者への支援をどう考えたらよいのか…。

本連載のテーマは「気になる保護者」ですが、次回以降は不登校を巡って「気になる保護者」への支援と、「気になる保護者支援」の2つの視点から考えてみます。