「私、結婚して初めて日本に来た。子どもが生まれて、日本語分からなくて、毎日寂しくて苦しかった。同じ国の人、周りにいない。いつも泣いていた」とCさん。今では成長したわが子が通訳もしてくれるようになり、生活に不自由はなくなったそうですが、心の深い部分を母国語で話す相手がいないのがつらいと言います。

高校受験を控え、入試や志望校選択などCさんにとって日本語での理解が難しい話題が増えると、わが子は自然と日本人である父と日本語で話すことが増え、Cさんは疎外感を覚えているのだそうです。そんなCさんを支えてくれているのは、わが子のクラス担任の呼び掛けに応じて学校便りの翻訳をしてくれている保護者仲間です。

「日本人は優しいと思ったのに、いろいろと話をしていたら、迷惑な顔をされて友達じゃなくなった」とDさん。わが子が小学校に入学したての頃、「日本の学校はルールが多くてよく分からない」と同じ幼稚園出身のママ友を質問攻めにした結果、距離を置かれて仲間外れにされてしまったのだと言います。

Dさんの母国は自分の意見をはっきり主張することが良いとされる文化で、Dさんの子どもも思ったことを主張します。そのため、子どもたちの中でリーダー的役割を担うことが多く、何かトラブルがあるとDさんの子どもが扇動したように言われることが多いと言います。「私が日本人じゃないから、何でもうちの子が悪いと言われる」とDさんは訴えます。一度は日本に心を閉ざしかけたDさんを救ってくれたのは、小学校の国際交流活動でした。母国の料理の紹介をきっかけに、新たなつながりを得ることができたのだそうです。

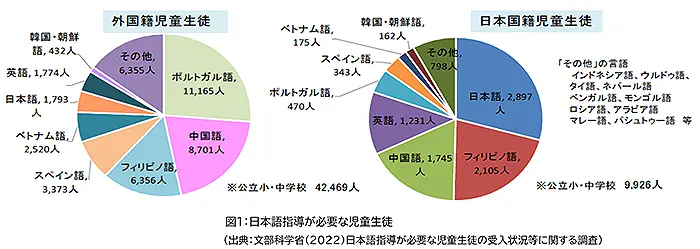

近年、両親または両親のどちらかが外国人であるなど、外国につながる児童生徒の数は増加しています。文部科学省の調査によると、2021年度時点で日本語指導が必要な児童生徒数は10年前から約1.8倍に増え、母語の多様化も進行しています(図1)。

こうした状況を受け、自治体や国では窓口にタブレット翻訳機の設置や外国人児童生徒等教育アドバイザーの派遣のほか、保護者などへの連絡文書などにも活用できる多言語での翻訳文書や外国人児童生徒等教育に関する情報や資料などを集約したポータルサイト「かすたねっと」の運用などを始めています。

子育てにはその国の文化や価値観が大きく影響し、その違いが悩みにつながることもあります。異なる文化を理解し、互いに尊重し合う多文化共生という考え方が今、求められているのです。