叱られたり責められたりするばかりだと、人は自己肯定感を保てなくなります。

「発達障害の子は、そうでない子に比べて叱られる回数が5倍以上」

こう話すのは、筑波大学附属大塚特別支援学校教諭(当時)の安部博志先生です。安部先生はそんな発達障害の子どもたちが「ボク(私)って、イケてる」と思えるようになる教材を作りました。

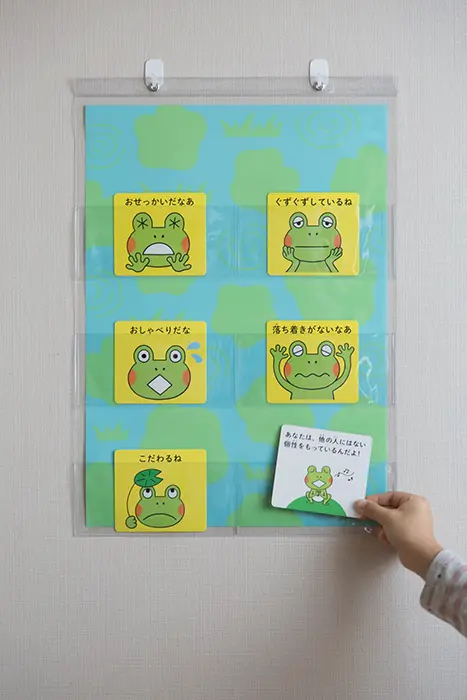

それが「見る目をかえる 自分をはげます かえるカード(以下、「かえるカード」)」(tobiraco)です。発達障害の子がよく言われるネガティブな言葉が書かれたカードを裏返すと、ポジティブに言い換えられた言葉が書かれています。

これは見方を変える「リフレーミング」と呼ばれる手法です。例えば、「頑固だね」をリフレーミングすると「周りに流されずに自分の考えを持っているね」というようになり、ポジティブに捉えることができます。

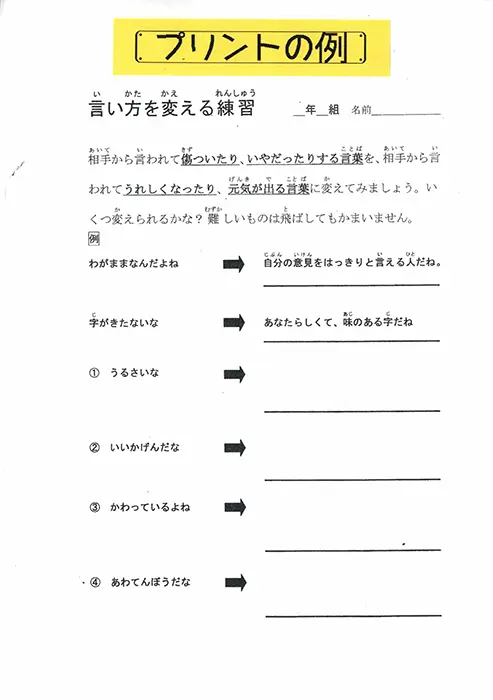

小学校時代にリフレーミングできる思考回路を身に付けておくと、人間関係が複雑になる思春期に役立つと安部先生は話します。「かえるカード」は手づくり教材の頃から、教員の研修会で人気でした。研修会で安部先生が同時に配布していたのが「言い方をかえる練習プリント」です。プリントには、次のように書かれています。

「相手から言われて傷ついたり、いやだったりする言葉を、相手から言われてうれしくなったり、元気が出たりする言葉に変えてみましょう」

正解はありません。人によっていろいろな言い換えをするでしょう。このプリントは特別支援学校の小中学部、高等部の子どもたちだけではなく、通常の小中学校、そしてスクールカウンセラーや養護教諭も熱心に使っていたそうです。

リフレーミングに必要なのは柔軟な発想です。「かえるカード」に書かれたポジティブな言い換えは、一例に過ぎません。ピンとこないときは、別の言葉を言い換えて使います。

「かえるカード」は特別支援学校・学級だけではなく、通常学級で活用してクラス運営がうまくいったという話を聞いたことがあります。自分自身だけではなく、クラスメートを見る目もリフレーミングできるようになるからだと思います。