第6回に続き、日本女子大学附属中学校での実践をご紹介します。今回は大規模言語モデル(以下LLM)の活用についてです。

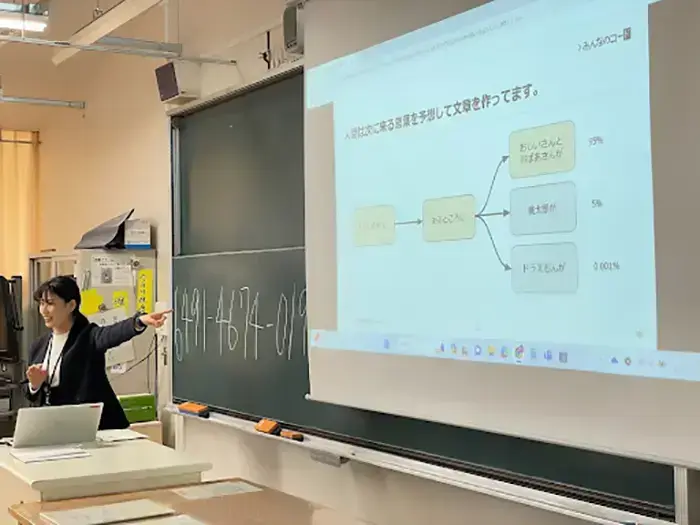

5・6時間目では、みんなのコードが提供する「プログルラボ・みんなで生成AIコース」(以下、みんなで生成AIコース)を活用し、LLMの理解とその活用について学びました。まず「LLMがどのように言葉を生成するか」と「ハルシネーションが発生する原因」を学習した後、実際にみんなで生成AIコースを体験しました。すると、自分の知っている歌手やアニメについて誤った情報が出力され、「あれ?こんな曲はないよ」「そんなキャラクターはいない」などと、ハルシネーションの発生に気付いていました。このことから、LLMが生成する文章は不正確な内容も含まれていることを理解していました。

導入の活動で理解を深めた後、今度はみんなで生成AIコースを使って、体育大会のスローガンを作成する活動を行いました。LLMが生成した内容に対し、「もっと短く」「英語を加えて」などとプロンプト(指示文)を入力し、自分たちの作品を完成させました。

生徒たちの活動を見ていて感じたことは、どの生徒も臆することなく多くの指示をLLMに与えていたことです。これまでの学習だと、ある問いに対して「間違えてしまったらどうしよう…」とか、作品づくりにおいて「失敗してしまったら嫌だな…」とかいった考えから消極的になることもありましたが、そういった場面はほとんどなく、むしろLLMとの対話を楽しみながら作業を行っていました。

その次に行った、LLMを使った「『しりとり』という言葉を使わないでしりとりゲームを作る活動」もまさにそうでした。語尾を「ん」にしない、同じ言葉を二度使わないなど、自分なりの考えや指示をプロンプトとしてLLMに入力し、試行錯誤を重ねていました。プログラミング言語でゲームをつくるとなると、生徒たちの多くは尻込みをしてしまうのですが、この活動では自然言語で指示が出せることからがぜん自分の指示が反映されやすく、アイデアが形になっていく様子がうれしくてどの生徒も熱心に取り組んでいました。

今回、女子校で授業を行うということで、ジェンダーを意識してさまざまな工夫をしました。そこで分かったことは、女性だからプログラミングやAIが苦手だとか興味がないということはなく、適切な課題を設定して指導を行えば、生徒は熱心に取り組んでくれるということです。また、逆にAIがジェンダーの溝を埋めてくれる重要なツールになり得る可能性も感じることができました。

(特定非営利活動法人みんなのコード 未来の学び探究部 講師・研究開発 千石 一朗)