学習者が主体的に学ぶ授業の実現に向け、自己調整学習を校内研究として取り組む学校が増えてきています。校内研究がうまく進んでいくためには、先生方や児童生徒が学習を調整するということを理解し、学習や生活を調整することを意識するための「しくみ」を構築する必要があると考えます。

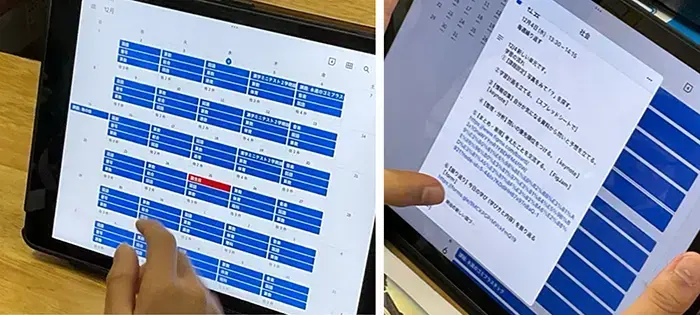

今年度、文部科学省のリーディングDXの指定校として研究に取り組んだ、兵庫県洲本市立洲本第三小学校では、タブレット端末のカレンダーアプリを活用し、児童が学習や日常生活を調整する授業実践を積み重ねてきました。写真は、児童がカレンダーアプリを活用して日常の授業や生活を調整しようとしている様子です。カレンダーで授業や生活を調整するしくみは、まず、先生が一括で授業や学校行事を設定し、子どもたちのカレンダーと共有されます。児童は、先生から共有された予定を確認しながら、委員会活動や部活動などの集まりや、家庭での予定などを必要に応じて入力していきます。

また、1コマ1コマの授業を調整するために、先生から共有された授業の予定を選択すると、その授業の大まかな流れを確認することができるように設定されています。授業の予定には、単元の課題や目標、1時間ごとの課題や目標、学習活動、時間配分、環境構成、振り返りを調整することができるよう、スプレッドシートで作成した学習計画表へのリンクが挿入されており、児童は授業の見通しを明確にすることもできます。

洲本第三小学校では、このようなカレンダーを活用して児童が日常の授業や生活を調整する取り組みを高学年から低学年に広げ、学校全体で取り組むしくみを構築しようとしています。このしくみを浸透させるために、校内でタブレット端末を活用して学習を調整するための指導をどのように行っていくのかの会合を定期的に行ったり、研究授業で学習指導案に自己調整学習チェックリストを掲載し、児童の学習を調整する姿を見取り、議論を深めるなどの取り組みを実施しています。このようにして学校全体で児童が学習を調整して学ぶしくみ、生活を送るためのしくみを構築することが、子どもたちの主体的な学びにつながっていくのだと思います。(おわり)