どんな先生も、子どもたちの前に立って毎日話をしているはず。それなのに、語りの悩みは尽きないようです。

今回は、拙著の読者の方々から寄せられた質問の中でも多かったものを抜粋して「語りのQ&A集」としてまとめてみました。皆さんの参考になると幸いです。

Q1 素材はどうやって探しているのですか?

A1 今は探していません。素材が勝手に近づいてくる感覚です。だから私は受け取るか受け取らないかを判断するだけ。それはお話づくりを始めた頃から本屋さんへ通い詰め、語り本が置いてある棚の端から端まで購読してアンテナを高くしてきたからだと思います。

Q2 どうしてそんなにお話がつくれるのですか?

A2 毎日目の前の子どもたちが教えてくれています。「先生、次はこんなお話をしてほしいな」と、いろんな表情や姿で示してくれます。それに呼応する形でお話を新たにつくり、一緒に楽しんでいます。

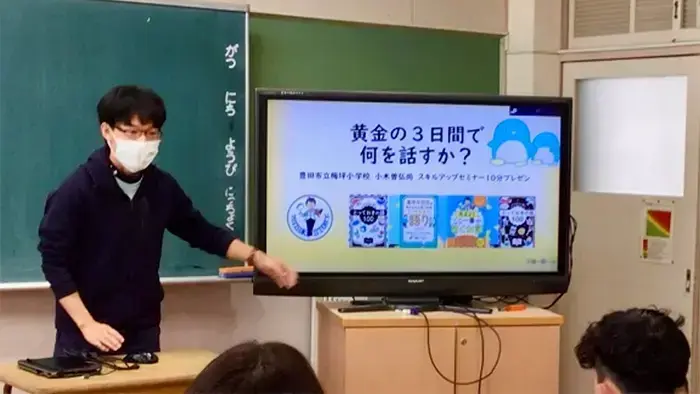

Q3 板書とスライドの使い分けはどうしていますか?

A3 板書は短いキーワードを示すのに適している反面、長い文章や複雑な図解の提示には時間がかかります。一方、スライドは多くの情報を一度に分かりやすく提示できる反面、じっくりと一つの言葉に向き合ってほしいときには不向きです。

Q4 どうやったら話し方がうまくなりますか?

A4 まねるのが一番です。身近な人でも他業種の人でもいいので、お手本となる方の話し方をまねてみてください。これをシャドーイングと言います。「自分が子どもだったらこの人の話を聞き続けたい」と思う方をお手本にするのがお勧めです。

Q5 前回の話や他の先生の話をどうして覚えていられるのですか?

A5 メモを取って記録に残しているからです。自分が話したことも、聞いたことも、「とっておきの話」は全てメモしています。それがまた新たな「とっておきの話」を生み出すきっかけになるからです。

Q6 今までで一番のお話は何ですか?

A6 次につくるお話が、きっと目の前にいる今の子どもたちにとって一番のお話になることでしょう。なぜなら、子どもは常に変化し続けている生身の人間だからです。自分にとってではなく、目の前にいる今の子どもたちにとって一番のお話こそ、「とっておきの話」と呼びたいですね。

Q7 語りがうまくいかないときはどうしていますか?

A7 子どもたちに「今の先生の話、どうだった?」と率直に聞いています。

以上です。いかがでしたか?どうか自分らしく、語りを子どもたちの心へ届け続けてください。