学校で急に教師の欠員が生じた場合に備え、地域内の学校を兼務する非常勤講師がフォローに入れるようにする日本版サプライティーチャー制度が検討されている。まだ導入の可能性を調査しようとしている段階だが、すでに保育現場では、保育士が少ない日や時間帯に、いわゆるスキマバイトサービスを使って保育士資格を持つ人材を「スポット保育士」として雇う事例が増えている。保育の質への影響を懸念する声もある一方で、潜在保育士を活用し、保育士不足の状況の改善につながる可能性もある。スポット保育士の事例をヒントに、日本版サプライティーチャー制度の課題を考えてみたい。

「近くにこんなに潜在保育士がいたのかというのが、一番の衝撃だった」

伸こう福祉会保育園キディ湘南C-Xの戸島翔平園長は、スポット保育士を活用し始めた頃の印象をそう語る。伸こう福祉会は介護事業や障害福祉事業、保育事業を手掛け、神奈川県内で複数の認可保育園を運営。キディ湘南C-Xは神奈川県藤沢市の中でも規模の大きな園で、定員は200人を超える。もともと介護事業でスキマバイトサービスを使って人材確保をしていたのがきっかけで、昨年10月からキディ湘南C-Xでも利用を始めた。

朝や夕方の時間帯など、保育士が少なくなりがちな時間帯を中心に、これまで延べ100人近いスポット保育士を雇用してきた。20代から60代まで幅広い年代で応募があるという。事前に履歴書と保育士証の提出を求め、メッセージのやりとりや他の保育所・職場などでの評価も見ながら決めている。「一度来てもらって、園の方針と合わないとなれば、次回以降はその人をブロックすることもできる。逆に、一緒に働いて良かった人は『お気に入り』に登録して、また声を掛けるようにしてリピーターを獲得している」と戸島園長。

スポット保育士の働き方には「線引きをしつつ働きやすい環境」(戸島園長)を心掛けているそうだ。スポット保育士はあくまで補助的な役割で、子どもと1対1にならないようにしている。配慮が必要な子どもへの対応は正規の保育士が行う。一方で、スポット保育士であっても職場では名前で呼ばれ、ロッカーや制服が貸与される。

何度もスポット保育士として働いた人の中には、正規の保育士として採用につながったケースもあり、戸島園長は「その人の働きぶりは分かるし、園の様子もすでに知っているので、お互いが理解した上で採用に至ることができる。強力なツールだ」と話す。

スポット保育士は、どれくらい広がっているのだろうか。

今年5月15~22日に保育・教育施設向けICTサービスを提供するコドモンが行ったアンケートでは、回答した258件の保育施設のうち、12.4%でスポット保育士の利用経験があると答えている。利用頻度では週2~3回が最も多く41.9%だったが、毎日も16.1%あった。

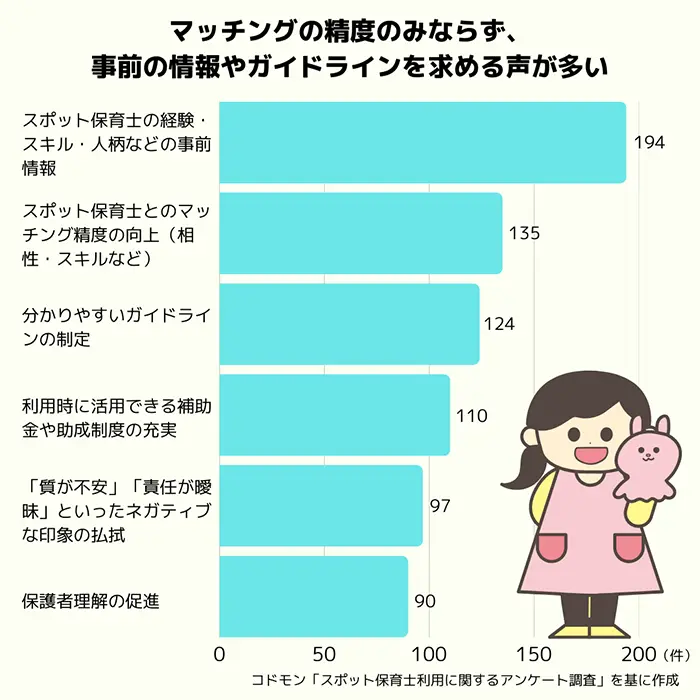

スポット保育士を今後利用する場合に必要なことを複数回答で尋ねると、「スポット保育士の経験・スキル・人柄などの事前情報」が最も多く、次いで「スポット保育士とのマッチング精度の向上(相性・スキルなど)」や「分かりやすいガイドラインの制定」などが続いた(=グラフ)。

スキマバイトのマッチングサービスを展開するタイミーによると、2020年ごろから保育士の求人事例が出始めたという。業界別で見れば保育や教育は必ずしも求人が多いわけではないが、都市部を中心に一定のニーズはあるようだ。地域の認定こども園などの保育士の人材確保に向けて、同社が自治体と連携協定を結んだ事例などもある。

同社では社内で業界ごとに求人のやり方や受け入れを支援する専門チームがあり、その一つに介護や保育もある。サービスを利用してスポット保育士の求人を出したいと考えている保育所は営業担当者と相談しながら、どのような業務を任せるかを具体的に切り出したり、それを踏まえた求人情報を考えたりする。この際、例えば保育士資格がないとできない業務が含まれるのであれば、求人情報に保育士資格が必要であることを明記してもらうなどして、不適切なマッチングを防いでいる。

さらに、専門チームと連携して受け入れマニュアルや業務マニュアルなどの作成、将来的な採用やリピーターの獲得に向けた取り組みまで伴走支援する。同社の広報担当者は「スポット人材というと、毎回新しい人が来ると思われがちで、その度に説明が大変そうだという声や安全性が心配だという声もあるが、実際には1つの職場に複数回、働きに行く傾向にある」と説明。「保育士は精神面・体力面でハードワークなことなどもあり、離職率が高い。業務の切り出しと標準化、職場環境の改善をサポートすることで、自分のペースで柔軟に働ける保育士が増えていく。事業者もいい働きぶりをしている人を採用できるという好循環が生まれる」と、単に不足する人材の穴埋めにとどまらない側面を強調する。

ところで、スポット保育士の動きについて、国はどのように考えているのだろうか。

こども家庭庁は2月14日付の通知で、こうしたスポット保育士について、最低基準上の保育士定数の一部に充てるのは「望ましくない」としている。病気などのやむを得ない事情で当日の欠勤が急に出た場合に活用するといったことは、一概に妨げられるものではないものの、子どもとの安定的・継続的な関わりを重視する上では、1、2日程度の保育士の短期雇用を継続的に繰り返すのは、保育施設の運営上、あまりよくないという考えだ。

今年度、こども家庭庁は調査研究事業としてスポット保育士の採用に関し、全国の保育所などにアンケートやヒアリングを実施し、実態把握を行っている。調査結果は保育関係者や学識経験者などで構成される研究会で検討され、今年度中に多様な保育士の働き方と保育現場での適切な配置の在り方について報告をまとめる方針だ。

実態把握の結果にもよるが、今後、スポット保育士についてさらに詳細な留意点などが示される可能性がある。

にわかに教育界で注目されるようになったサプライティーチャーとスポット保育士は、突然の欠員が生じた際に人材を充てるという点で似ている。日本版サプライティーチャーの検討は、7月17日に行われた中教審の教員養成部会第152回会合の中で、英国の事例として紹介されたことに端を発しているが、急な欠員が出た学校に教師を派遣する仕組みを持っている国は他にもある。

オーストラリアでは非正規雇用の中に「Casual(カジュアル)」と呼ばれる形態がある。カジュアルの教師も存在し、要請があれば学校に出向いて穴を埋める。いつ仕事が入るか分からないこともあり、カジュアルの賃金は正規職員よりも25%上乗せされて支給されている。カジュアルの教師は臨機応変にさまざまな授業をするために専門性が求められ、その存在は学校現場からもリスペクトされてきた。

しかし、この仕組みが機能不全に陥るほど、オーストラリアの教員不足は深刻になっている。

シドニー市があるニューサウスウェールズ(NSW)州の教員不足の事情に詳しい、椙山女学園大学の山田真紀教授は「コロナ禍以降、プライベートを重視する自由な働き方を求める人が増え、カジュアルになる教師も増えた。その結果、学校に非正規教員が増えて、正規教員にしわ寄せが来る悪循環になっている」と話す。

「カジュアルの教師は授業で子どもとじっくり向き合うことをせず、その場しのぎの教材で対応する傾向がある。教育の質が下がるだけでなく、教師としてのやりがいや成長を感じる場面も少ない」と山田教授。NSW州では、すでにカジュアルの教師すらも確保できない学校が続出し、教職課程の最終学年の学生や学校以外の教育関係の仕事をしている人にも臨時免許を発行し、カジュアルの教師ができるようにする段階にまで至っているそうだ。

こうした事態は避けなければならない一方で、日本の教師が気軽に仕事を休めない状況は改善する必要がある。そのためのサプライティーチャーやカジュアルの教師のような仕組みを考える上で、ポイントになるのは、やはり人材の確保だ。

NSW州では、民間が間に入って人材を派遣するケースもあれば、拠点校にカジュアルの教師を常駐させ、周辺の学校で欠員が出れば派遣する取り組みも始まっているという。

文部科学省は日本版サプライティーチャーについて、退職した教師などが非常勤講師となって地域内の学校を兼務し、欠員が出た学校をフォローすることを想定している。同省によると、来年度予算案の概算要求で4件の実証を行うことが計画されている。

山田教授は「民間の人材派遣に頼るやり方だと、どんな背景を持った人が来るのか、その日にならないと分からず、学校も子どもも不安だと思う。教育委員会があらかじめ地域ごとに、サプライティーチャーとなる人材を配置しておくようにすべきだ」と提言。さらに「非正規教員ではなく正規教員として、例えば3校に1人配置するようなことが望ましい」と強調する。

【キーワード】

潜在保育士 保育士として働いていたものの、現在は離職しているなど、保育士資格を持っているものの、さまざまな事情で保育士として働いていない人。保育現場での保育士不足が深刻になる中で、こうした潜在保育士の活用が重要視されるようになっている。