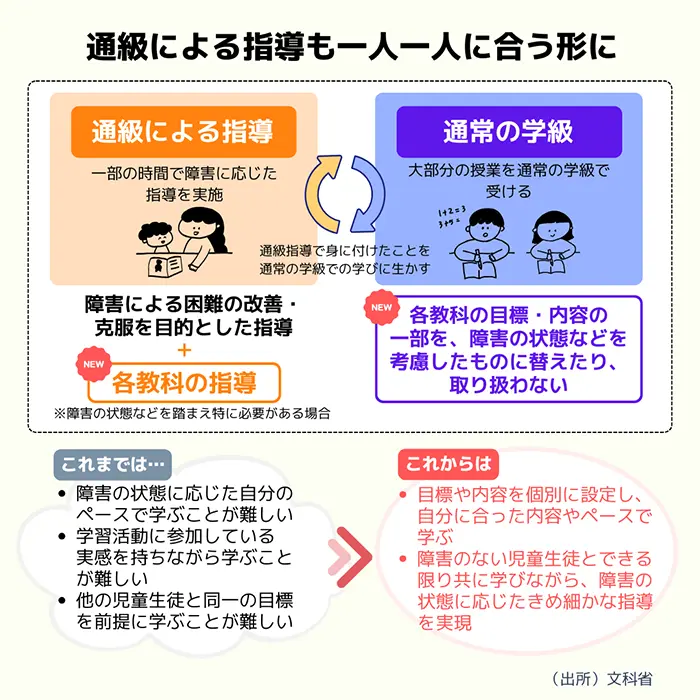

「このニュース、どう思う?」――。日々報道される教育ニュースについて、学校現場の教員目線で語るコラム「職員室の立ち話」。次期学習指導要領に向けて議論している中教審の特別部会では、通級による指導について、必要がある場合には各教科の指導も行えるようにする方針を示しました。この方針のメリットや実現に向けた課題などについて、通級指導教室担当2年目の教員に話を聞きました。

今日の話題

今日はこの人と立ち話

大阪府高槻市立桜台小学校 大窪武志教諭

大きな変化が来そうだな――。このニュースを読んで、率直にそう感じました。

必要に応じて各教科の指導も行えるという方針は、通級指導教室に通う子どもたちにとって、すごく良いことだと思います。一斉授業では、「分からない」「困っている」となかなか言えない子どもたちがたくさんいます。通級指導教室で一対一を基本とした教科の指導が受けられたら、子どもたちの安心にもつながるはずです。

でも、それを実現していくには、課題もいくつかありそうです。まず、通級による指導の時間数は、自治体によってばらつきがあります。私のいる自治体では、一人の児童につき、週に最大でも3時間程度です。その限られた時間の中で「自立活動」と「教科指導」を両立させるには、一人の教員が担当できる子の数が減ってしまうのではないか、という懸念が浮かびました。

今、私が担当している子は、ほとんどが情緒的な課題を抱えています。そういう子どもたちにとって、気持ちを安定させることやソーシャルスキルを身に付けることは、学習に向き合うための土台になります。そうした指導も続けつつ、必要に応じて教科の指導もしていくとなると、今の人員で果たしてどこまでできるのかという不安は感じます。

また、教科の指導をする上では、個々の子どものつまずきを見抜き、それぞれの理解度や特性に合わせた指導法を考えていく必要があります。そのためには、教員がスキルアップの時間を確保できるかが重要で、どうやってその時間を生み出すのか、今からしっかりと考え、準備していきたいですね。

課題の一方で、通常学級の授業の補完として通級で教科指導ができるのであれば、取り出し授業の時間調整もスムーズになるし、教科指導の負担を分けられるというメリットもあります。小学校でも教科担任制が進みつつあるので、教科ごとの教員とも連携できたら、もっと多角的な視点から子どもを支えることができるようになるのではないでしょうか。

つまり、これまで以上に通常学級の担任教員と通級指導教室の教員が連携することが、この方針を実現していくためのカギになるのでしょう。

今回の方針が、通級指導教室に求められているものが広がるきっかけになればいいと思います。これまで「通常学級と特別支援学級の間」のように捉えられがちでしたが、みんなで通級指導教室の本質的な意味を対話する機会にもしていきたいです。

【プロフィール】

大窪武志(おおくぼ・たけし) 公立小学校教諭。現任校での通級指導教室の立ち上げ期から担当し、児童一人一人の特性を生かした支援を探究。対話を描き出すグラフィックレコーディングや生成AIを活用し、教育現場の業務改善や児童支援の質向上に挑む。校内研修や外部イベントでの登壇を通じて、先生たちが幸せに働ける学校づくりを発信中。