私は体育ICT研究会の研究推進委員長として、遠隔体育の研究に携わって来ました。2019年度は、国内外の学校間を結んで、合同体育を行う授業実践に取り組みました。今回は、日本とマカオの学校間で行った実践について報告することを通して、オンラインでの体育の実践可能性について言及したいと思います。

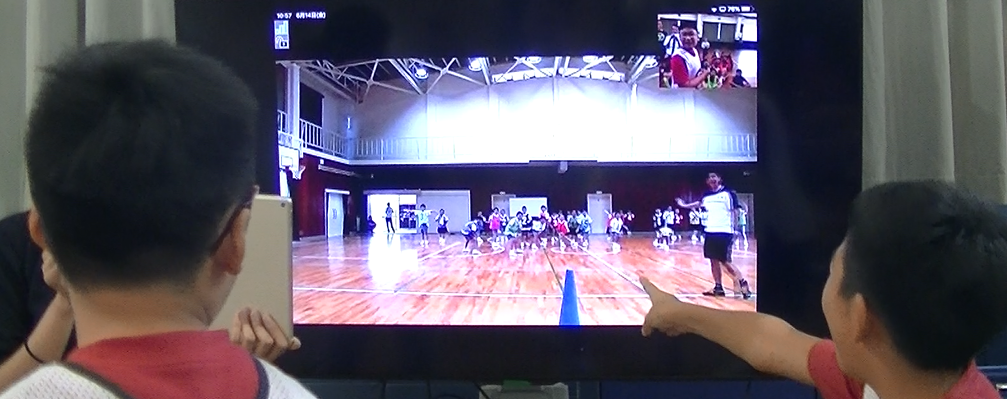

授業実践の前半では、「だるまさんが転んだ」を行いました。日本の子供の中から一人、鬼が選ばれ、「だるまさんが転んだ」と言っている間に、マカオの子供たちは鬼が映し出されているスクリーンの手前に置かれたコーンに近づこうとします。判定は、日本の子供たち全員がスクリーンを見ながら行います。

オンラインでこのような活動をすると、音声が遅れて届きます。つまり、鬼の声が少し遅れて届くので、実際に鬼が振り向いたときは、プレイヤーは、まだ声が聞こえている状況です。そのため、最初は全員がアウトになってしまいました。

一般的な「だるまさんが転んだ」では、アウトになるとゲームから外れて鬼の所に行きますが、このゲームでは全員が続けてプレーできるように、アウトになったらスタートラインに戻るようにしています。皆、最初はアウトになってばかりですが、何度も繰り返すうちに、プレイヤーはだんだんとオンラインの特性をつかんできます。そして、少し早めに止まるようになります。こうやって、鬼とプレイヤーの駆け引きは、だんだん白熱してきます。

対面で、「だるまさんが転んだ」を行うのとは異なる面白さがそこにはありました。何度かプレーをした後、鬼とプレイヤーを交代してゲームをします。やはり同じようなプロセスでゲームが展開します。徐々に子供たちは動き方やポーズを工夫しながら遊んでいくようになりました。

次に、マカオの子供が主導して、代表の子供がジャンケンして勝った方がスタートラインからジャンプしてゴールラインを目指すゲームをしました。相手チームよりも早くゴールをするために、子供たちは思いっきりジャンプして、距離をできるだけ稼ごうとしていました。同じような場を設定することで、このように遠隔地でも競争し合うことが可能です。

また、グループごとにタブレット端末を持っていれば、複数のグループに分けて小グループ間で競争することもできます。活動場所のレイアウトを工夫すればハウリングすることもなく、小グループでの遠隔地での協働学習も可能になり、国や地域を超えての交流学習ができるようになるのです。

このように、オンラインは、グローバル社会における新たな身体活動学習の可能性をもたらしてくれます。ネガティブな要素だけでなく、ICTが豊かな交流に基づく身体環境を保障していく、そんな可能性をこの実践を通して見いだすことができました。