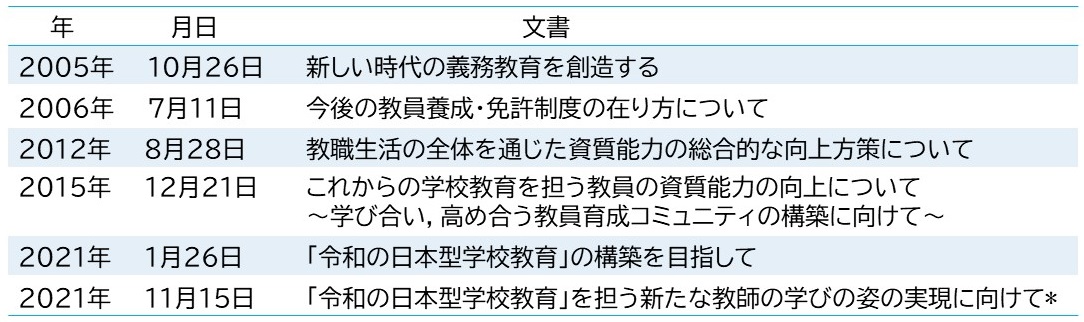

前回は「教師の学び」が強調される以前の政策に着目して、1980年代には「実践的指導力」が、1990年代には「資質能力の内容と過程」が強調されたことを確認しました。今回は「教師の学び」が、具体的な政策の中でどのように表現されているのかを見ながら、その意味するところを解説していきます。下表は、「教師の学び」を強調してきた2005年以降の中央教育審議会(中教審)答申および特別部会の審議まとめを並べたものです。

まず05年の中教審答申では「あるべき教師像の明示」という強いメッセージを持たせながら、①教職に対する強い情熱②教育の専門家としての確かな力量③総合的な人間力――が、その条件として示されました。そして①の中で「教師は、変化の著しい社会や学校、子どもたちに適切に対応するため、常に学び続ける向上心を持つことも大切である」(下線は筆者、以下同様)と述べられています。

続く06年の中教審答申では、「教員には、不断に最新の専門的知識や指導技術等を身に付けていくことが重要となっており、『学びの精神』がこれまで以上に強く求められている」とされ、この答申を受けて後に廃止されることになる「教員免許更新制」が導入されました。これら2つの答申では「学び続ける向上心」や「学びの精神」など、個々の教師の内面について、あるべき姿を示している点が特徴的です。

それに対して12年の答申は、社会における教員の位置付けにも言及しています。「教職生活全体を通じて、実践的指導力等を高めるとともに、社会の急速な進展の中で、知識・技能の絶えざる刷新が必要であることから、教員が探究力を持ち、学び続ける存在であることが不可欠である」として、これを「学び続ける教員像の確立」と呼んでいます。この答申以降、あたかも「ブーム」のように「学び続ける教師」や「学び続ける教員」という言葉をあちらこちらで聞くようになりました。さらに「学び続ける教員像の確立」には、前回解説した「実践的指導力」や「教師の生涯を通じた資質能力の向上」との関わりが見られることから、1980~90年代以降の到達点であるとともに「教師の学び政策」の出発点と言えるかもしれません。

次回は「教師の学び」を研修制度に具体化していく、その後の政策展開を見ていきましょう。