前回まで、「教師の学び」に関する理論的な解説を行ってきました。今回は再度、「教師の学び政策」に目を向けて、「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた最近の動向を見ていきたいと思います。

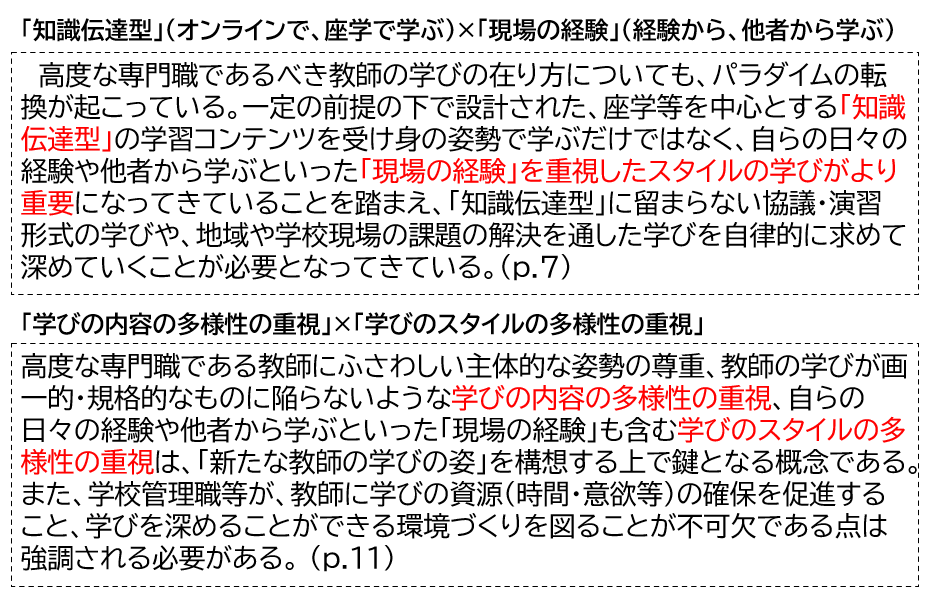

本連載の第5回で「新たな教師の学びの姿」を実現する研修イメージについて、教育委員会が校長と教員の研修記録を作成し、校長は資質の向上に関する指導助言(対話)を教師と積極的に行うことが提言されていることを説明しました。なお、中教審特別部会(以下、特別部会)の「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて(審議まとめ)」で示された「教師の学び」は、図1のように「知識伝達型の学び」×「現場の経験による学び」、さらに「学びの内容の多様性の重視」×「学びのスタイルの多様性の重視」として描かれているのがポイントです。教師の行動や認識に関する「学習」と関わり合いを通じた「学び」を個々の教師に応じて、多様に展開していくことが想定されています。

8月下旬に公表された文科省の2023年度概算要求では、このような学びを支える研修体制の構築を目指し、教職員支援機構・教育委員会・大学・民間などが提供する研修コンテンツを一元化した「研修プラットフォーム」の構築、教員研修コンテンツと講習の開発、教員研修のモデル開発が新規事業として示されました。

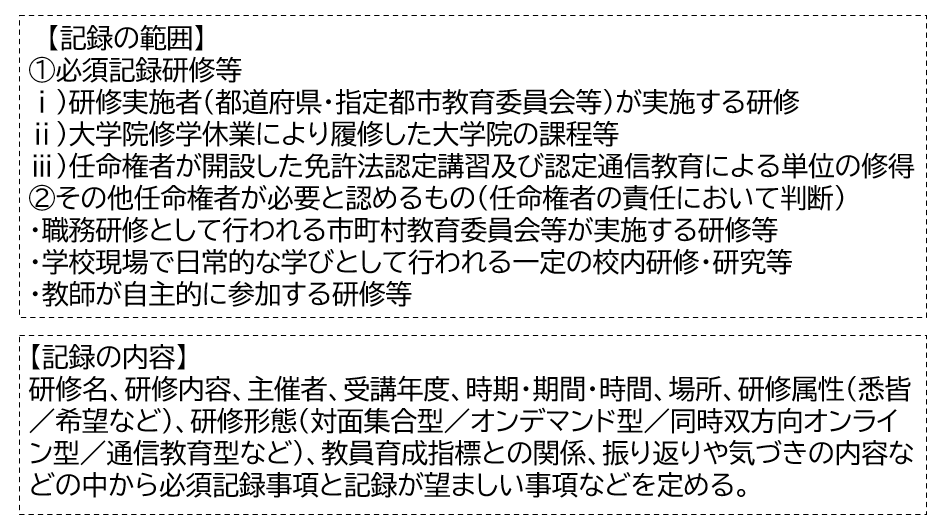

同時期には「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン」が策定されています。このガイドラインでは、研修履歴として記録する範囲や内容(図2)が示されています。また、校長は「学校組織を構成する個々の教師の資質向上を促す第一義的な責任主体」として、教師との対話を行うことが想定されています。

そして9月9日には特別部会のこれまでの議論をまとめた「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の構築~中間まとめ」(案)が公表されました。「新たな教師の学び」については、子供たちの学び(授業観・学習観)とともに教師の学び(研修観)を転換すること、「理論と実践の往還」を実現する「省察力による学び」がキーワードとして示されています。

最終回ではこれらの動向を踏まえた上で、今後の教師の学びと研修の在り方を展望します。