子どもの自己決定を支援するにあたっては、相談しやすい環境を整えるのが第一です。そのために、子どもとの信頼関係が欠かせません。

そもそも、信頼とは何でしょうか。アルフレッド・アドラーは、「信用」とは条件付きで信じること、「信頼」とは条件なく信じることだと説きます。見返りを求めたり相手に裏切られたりするかもしれない、それでも信じることを「信頼」と呼ぶのです。信頼とは無条件に与えるもの、つまり愛です。哲学者エーリッヒ・フロムは言います。

「愛は技術だろうか。技術だとしたら、知識と努力が必要だ」

このように、信頼や愛はスキルとして磨くことができるのです。

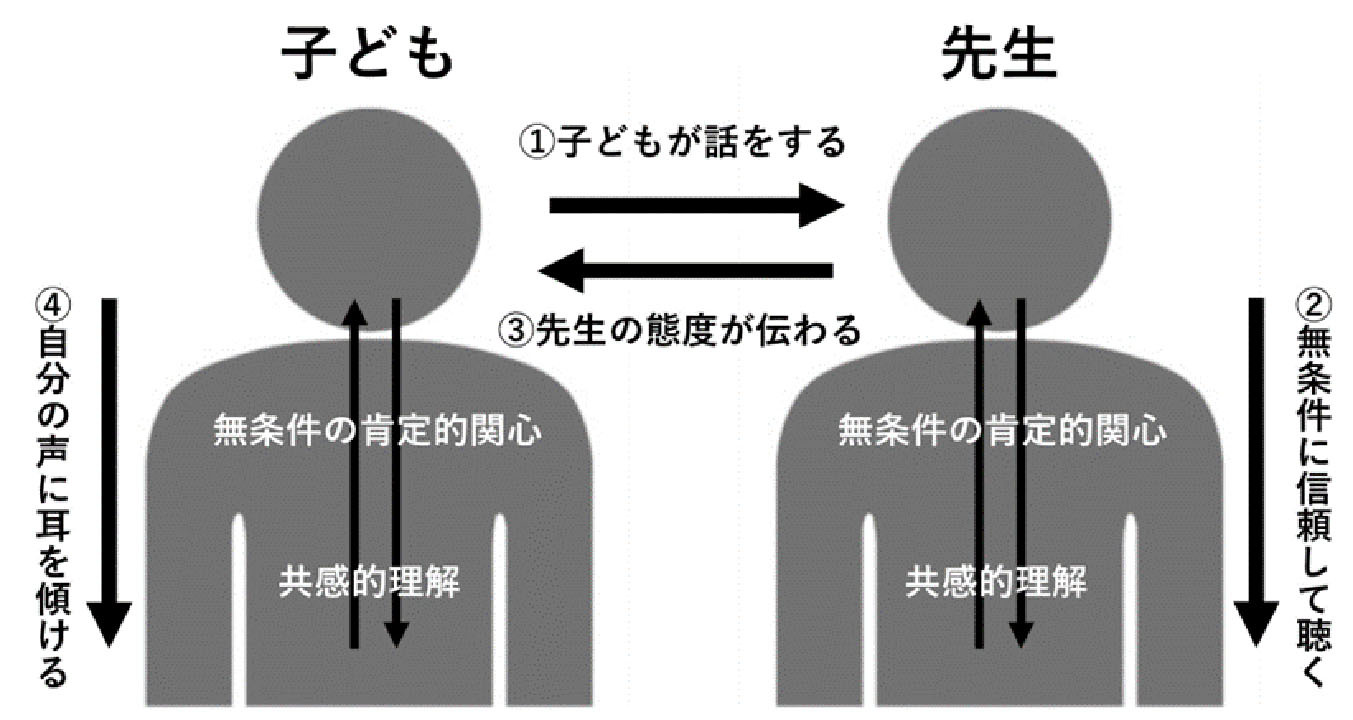

心理学者のカール・ロジャーズが提唱するカウンセラーに求められる3つの条件は、子どもとの対話スキルとして応用できます。

1つ目は、子どもに対して無条件の肯定的関心を持つことです。例えば、子どもが「私なんか駄目なやつだ」と言ったとき、どんな言葉を返しますか?「そんなことはないよ」とフォローすれば、一時的には勇気づけられるかもしれませんが、この発言には主観的な評価が入っています。つまり、無条件ではないということです。このような場合に求められるのは、寄り添いながらも「自分のことを駄目なやつだ、と思っているんだね・・・」とそのままに受け容れることです。すると、子どもの側から「実は…」と切り出してくるかもしれません。そうでなければ、第4回で紹介する「問いかけ」をしてもよいでしょう。

2つ目は、共感的な理解を示すこと、相手の立場になろうとするのではなく、子どもの内側から共感しようとすることです。とはいえ、完全に「共感する」のは不可能です。だからこそ、「これって、〇〇っていうこと?」と子どものペースに合わせて共感「的」に理解しようとすることに努め、子どもの自己探索を支援することに徹します。

正直、私も生徒の言動に反射的にツッコみたくなる場面はあります。しかし、安心安全が脅かされない限りは、まず自分の価値観を脇に置き、先入観を捨て、否定せずそのままに受け容れること、そしてそれを子どもにも伝わるようにすることが大切です。受容し、共感しようとしてくれる大人がいることで、子どもの自己肯定感、つまり自分をありのままに受け容れる感覚は育まれます。信頼関係を築き、子どもが「いまここ」を自由に生きられる感覚を持つことが、自己決定を支援するための第一歩です。

次回は、3つ目の条件について解説した上で、「とはいえ、大人からのアドバイスも必要だろう…」と思われる場合に、先生はどうすべきかを考えます。