子どもの自己決定を支援するために、「問い」はどのように活用できるでしょうか?…と問いを投げたことで、読者の皆さんにも「問い」が生まれたかもしれません。「問い」は、思考の機会を創り出す営みです。今回は、自己決定の壁になる「どうせ無理」と考えがちな子どもを例に考えてみます。

そもそも「どうせ無理」は自己効力感、つまり「やればできると思う感覚」の低さに起因している場合がほとんどです。そのような場合、教師が「君ならできる!」と励ますこともあるでしょう。でも、それ以上に子ども自身が「自分ならできる!」と信じ、自ら挑んだ先にある成功体験こそが自己効力感を高めます。

「人は見えている世界をどう受け取っているか、その受け取り方で見ている世界は変わる」

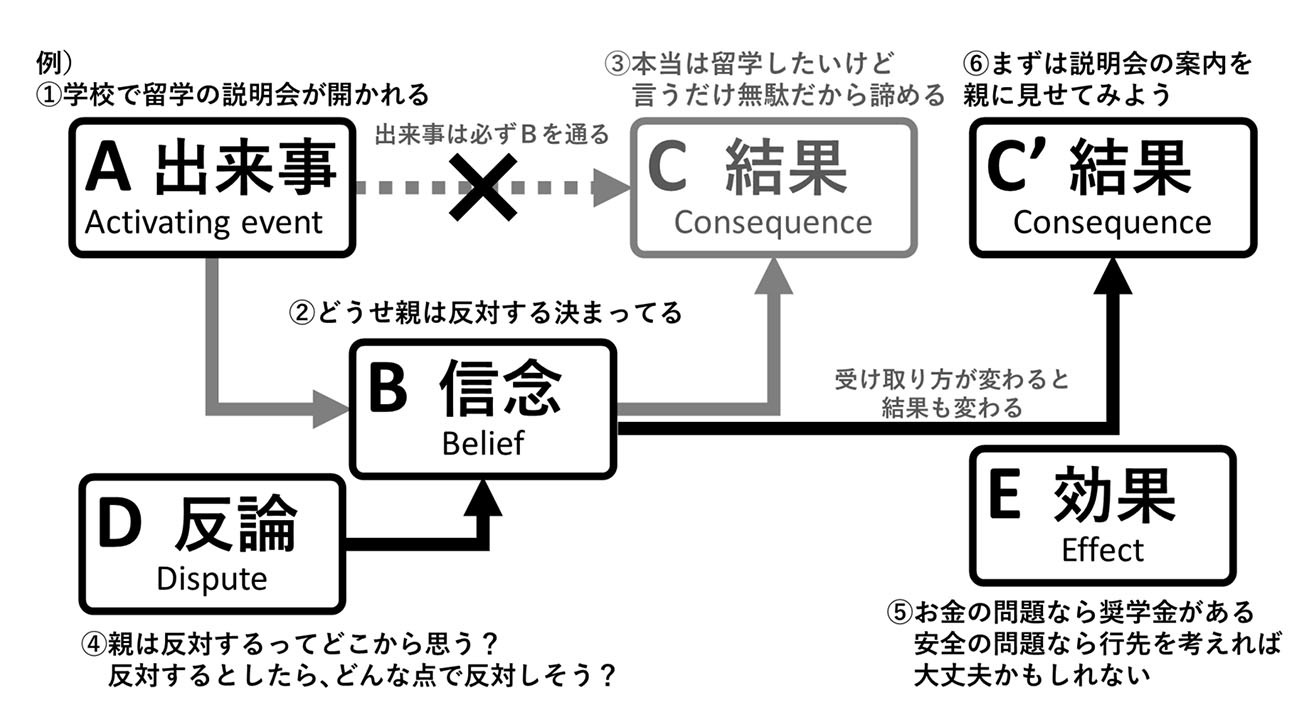

心理学者アルバート・エリスはこのように考え、ネガティブな思い込みを俯瞰するために図のようなABCDE理論を唱えました。この理論では、無理やりネガポジ変換を狙うのではなく、出来事の背景や多面性に目を向けてゆがんだ信念からの解放を目指します。Dは「反論」とありますが、対決するためのものではなく、思い込みを俯瞰するための問い掛けです。

子どもの話を聴く際は、何度も出てくる言葉に注意を払います。口癖には「とらわれ・思い込み」によるゆがんだ信念が見え隠れするためです。また、とらわれが生じているきっかけを聴いていくのも一つの手です。きっかけには「出来事」だけでなく「感情」が伴っているため、ゆがんだ信念の根っこが見えてきます。ただし、「なぜ?」「どうして?」を連呼すると、子どもは問い詰められていると感じるかもしれません。「どこから?」「何かあった?」など表現の工夫が必要です。

また、「子どもの役に立たなきゃ」という気持ちが先行し過ぎると、聴いているようで次に話す内容、質問する内容を考えてしまっているケースもあります。「問い」は必須ではありません。私の場合は常に、「問題解決するのは誰だっけ?」と自問自答しながら聴くようにしています。

今回は「どうせ無理」という思い込みを例に挙げ、「問い」の効用をご紹介しました。認知のゆがみは自分自身に対してだけでなく、他者や社会に対しても生じるものです。私たちの住む世界には情報が溢れかえっている一方で、その内容は不十分だったり偏ったりします。「どうしたの?」「どこからそう思う?」「そう思うようになったきっかけはある?」と問い、「また何かサポートが必要だったら遠慮なく言ってね」と伝えること。子どもが安心安全に自分を受容し、自己効力感を高めることが、前向きな自己決定につながります。