ネットいじめをスクールカーストの視点で捉えると、何が見えてくるのでしょうか。私たちの研究グループが2016年と21年に実施した、近畿地方の高校生を対象としたネットいじめに関する大規模調査を基に考えてみましょう。

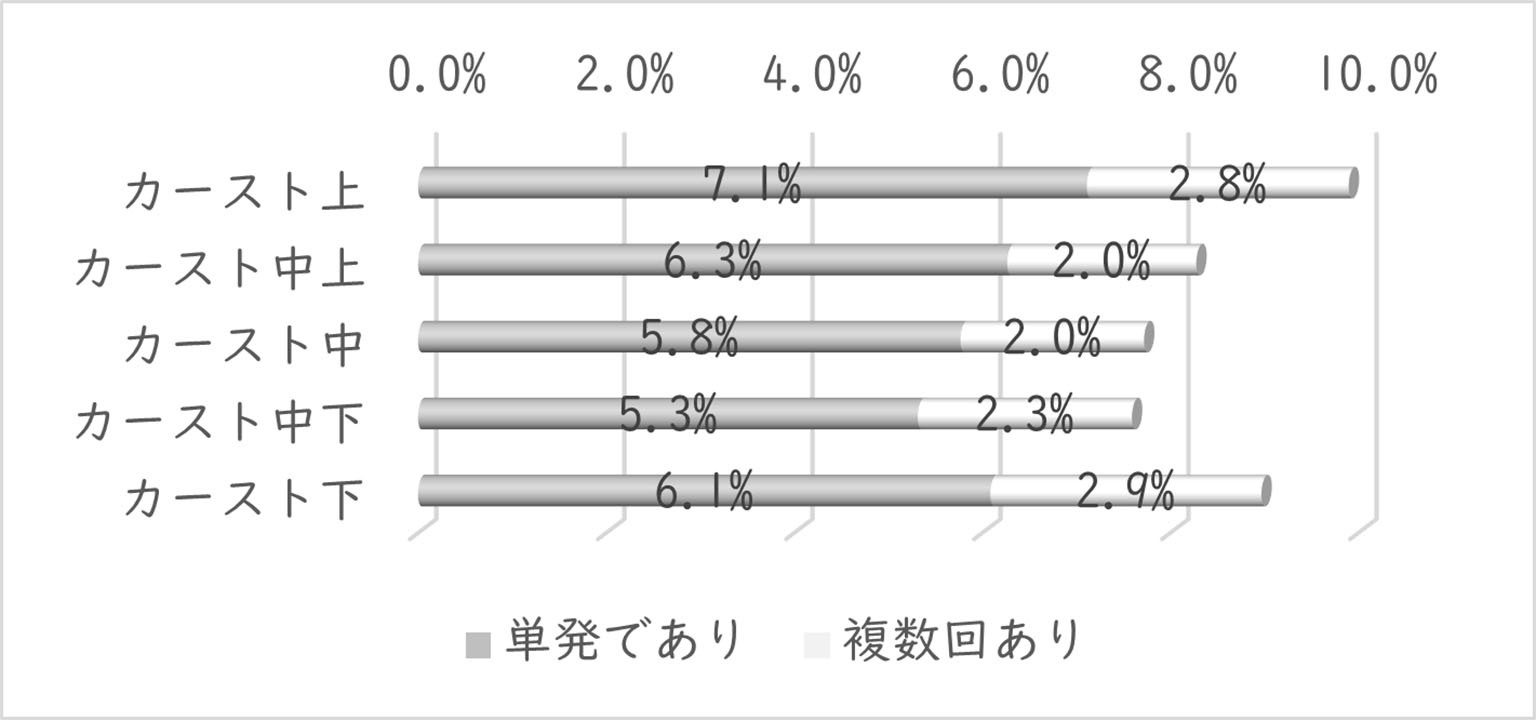

まずはスクールカーストとネットいじめの発生率の関係について確認してみます。アンケート調査からスクールカーストを形成する項目を取り出し、スクールカースト得点を抽出し、それらの得点群とネットいじめをクロス集計した結果が図です。

この図を見ると、ネットいじめの発生率はスクールカースト下位だけではなく、上位であっても高くなり、U字のような分布をしていることが分かります。ネットいじめの対象となるのが、スクールカースト下位の生徒に多いのは予想した通りでしたが、カースト上位の生徒においても発生率が高くなっているのです。この点がリアルないじめとの大きな違いです。

ではなぜ、ネットいじめはカースト上位にも多く見られるのでしょうか。私たちの研究グループの分析では、カーストが上がるにつれて、日常生活において「冷やかし、からかい、悪口などを言われたことがある」といった、いわゆる「いじり」の被害を受けた割合が高くなることが明らかとなっています。こうしたリアルないじめ(いじり)を受けた経験のある生徒ほど、ネットいじめの被害に遭う割合が高く、ネットいじめはリアルないじめと同一線上で発生しています。

中学校教諭でもある堀裕嗣も、スクールカーストの特殊性として、学内外を問わず終日LINEなどのSNSで拘束され、一時的にすらカーストから逃れられない点を挙げています。つまり、リアルな教室空間とネット空間が地続きとなっており、子どもたちがいつも周囲の目を気にしながら過ごしている状況がうかがえます。

さらに、宇都宮大学の小原一馬は、スクールカースト上位者は自身の権力や集団の秩序を維持するため、攻撃的な一面を有すると指摘しています。カースト上位集団内は、常に緊張状態にあると言えます。すなわち、カースト上位者は下位グループに降格しないよう必死に現在の「地位」にとどまろうとすれば、自身の属する集団の秩序を崩さないよう、日常的に起きる「いじり」などの行為を気にせずにやり過ごしているように振る舞い、耐え続けなければならないのです。

ここから見えてくるのは、カースト上位者の現在の「地位」を維持したいという必死な思いであり、いつも緊張の中に身を置かなければならないという、上位者特有の「生きづらさ」があるのではないでしょうか。