深刻な教員不足の要因の一つとして挙げられる「産休・育休」の増加。前編では、産休・育休の当事者である教員の苦悩を紹介した。一方、欠員が生じることになる学校現場は、代替教員の確保や柔軟な引き継ぎに悩んでいる。文科省は今年度から、代替教員を年度当初に前倒し配置できるよう加配の運用を見直しており、さらに踏み込んだ支援策をとる自治体も出ている。

多様な専門性を持った質の高い教職員集団の形成を加速するための方策を議論してきた中教審の教員養成部会は9月1日、第154回会合を開き、教員免許の取得に必要な単位数の見直しなどを含めた論点整理案を検討した。

文部科学省は9月13日まで、小中学校の教員免許を取得する際に必要な「介護等体験」の対象施設に、新たに障害者の就労選択支援を行う施設も加えるなどの省令改正案について、パブリックコメントを実施している。

教員による子どもへの性暴力や子ども同士の盗撮などが深刻化しているのを踏まえ、子ども・若者による政策提言を行っている日本若者協議会や性犯罪被害の当事者団体である「Be Brave Japan」などの関係者が8月25日、文部科学省に対策強化や法改正などを要望した。

公立学校の現場では、外国籍の子どもたちが増えている。その中には、将来は教師になる夢を抱いている子どももいるかもしれない。しかし現状では、たとえ日本の大学で学び、教員免許を取得して教員採用試験に合格したとしても、日本国籍を持っていなければ、一部の自治体を除き「教諭」ではなく「任用の期限を附さない常勤講師」として採用される。

教員の仕事にやりがいは感じるが、健康への不安は増し、定年後も続けたいという意欲は低下している――。神奈川県教職員組合などが運営する神奈川県教育文化研究所がこのほどまとめた「第5回教育実態総合調査」の結果から、こうした教職員の姿が浮かび上がった。

教員採用試験の1次試験について、文部科学省は8月7日に開かれた中教審教員養成部会の第153回会合で、複数の自治体で共通問題を活用する方針を示した。

全国学力・学習状況調査(2024年実施分)の経年変化分析の結果が公表され、各教科でスコアの低下が見られた。学習時間が娯楽時間にシフトし、学校での学習への保護者の後押しも弱くなっていること、特に社会経済的に厳しい層で顕著であることが分かる。しかし忘れてはならないのは、教員側の状況の変化だ。教師不足が深刻化し、子どもたちへの指導に悪影響が出ている可能性も否めない。

「全て開示すべきである」。今年3月、和歌山県の情報公開・個人情報保護審議会は、県立高校に勤務していた40代の非正規教員が請求していた教員採用試験の面接試験や実技試験の基準について、県教委に対して一部を除き、ほぼ全てを開示すべきだと答申した。非正規教員の中には、学校で教壇に立つ傍ら、教員採用試験を毎年受け続けている人も少なくない。非正規とはいえ授業の経験があるのに、なぜ合格しないのか、どのように評価されているのか。情報公開請求はその疑問に答えるだけでなく、ブラックボックスだった教員採用試験での評価に透明性を持たせることにもなる。

大学における教員養成の改革を議論している中教審の教員養成部会は4月7日、第148回会合を開き、国立教員養成大学・学部で構成される日本教育大学協会会長を務める國分充臨時委員(東京学芸大学学長)が、教職課程の今後について見解を述べた。國分委員は教職課程の単位数を現行の一種免許の6割程度にすることを提案。学生の負担を減らしつつ、各大学で単位を積み増せるようにして、柔軟なカリキュラム開発ができるメリットを挙げた。

全日本教職員組合は1月9日、全国で実施した教職員未配置に関する実態調査の結果、34都道府県11政令市で少なくとも4739人の教職員が未配置となっていると明らかにした。比較可能な自治体に絞って昨年5月時点のデータと比べると、5カ月間で未配置が1.38倍に増えていた。現場からは「学習の進度がむちゃくちゃになっている」(中学校)、「ドミノ式に病休者が出てくる」(高校)など厳しい声が寄せられており、同組合は「これまでも非常に厳しい実態を訴えてきたが、現場では打つ手がない状態だ」と指摘、教職員を増やすことによる業務削減など抜本的な改善策を求めている。

教員不足などの影響で、教職員が産休・育休を取得する場合に代替教員を確保することが難しくなっている中、政府は来年4月から代替教員が正規の教員である場合も国庫負担の対象とすることを決め、12月17日の閣議で政令の一部改正を決定した。現行制度では産休・育休の代替は臨時講師に限定されており、阿部俊子文科相は閣議後会見で、「教師不足を解消する一助になるととともに、教師の皆さまが産休や育休を安心して取得できるようになり、働きやすい職場環境となる効果が期待される」と述べた。

人材確保を目的に、今年実施された教員採用試験は実施時期を早めたり、大学3年生でも1次試験を受験できるようにしたりする自治体が増えた。これらの改革は、教員志望者にどのような影響を与えたのか。教育新聞では、読者の中で今年、教員採用試験を受験した人を対象にウェブアンケートを実施した。その結果、3年生から受験できるようにすることや、大学院を出て教員になる人を対象にした大学院の奨学金の返還免除の施策は評価が高かった一方で、試験の実施時期の早期化は賛否が割れた。

行事のピークを乗り越えた11月は「魔の11月」「11月危機」などと言われるように、荒れる学級が増える時期だ。業務過多や対処が困難な児童生徒への対応は、教員のメンタルヘルスの不調にも大きく影響を与えることが分かっている。精神疾患で休職した公立学校の教員は、2022年度に初めて6000人を超えたが、休職者をこれ以上出さないために、できることは何か━━。元公立小学校教員で現在は「先生が幸せに働ける学校づくり」をテーマに校内研修などを行うスクールコーチの岩渕佳宏氏と、「働きやすさ」と「働きがい」の両立に挑む沖縄県豊見城市立とよみ小学校(赤嶺智郎校長、児童660人)の取り組みからヒントを探った。

経済協力開発機構(OECD)の年次報告書「図表でみる教育2024年版」を見ると、国際データの比較を通じて、日本型学校教育の特徴と現在位置が見えてくる。日本は国・地方を合わせた公的支出のうち教育に振り向けている割合は7.9%にとどまり、比較可能な36カ国のうち3番目に低い。「日本は教育にお金をかけない国なのか」と嘆きたくなるが、生徒の国際学習到達度調査(PISA)によれば日本の児童生徒は世界トップクラスの学力を維持しており、OECDの担当者からは「日本は限られた財政支出の中で、効率的な学校教育を行っている」との評価が聞こえてくる。そんな効率の良さを支えているのは、なんといっても日本型学校教育を担っている教師の存在だ。日本の教師はそもそも法定労働時間が世界有数の長さに定められているが、そのうち授業をやっている時間の割合は、実は他国の教師よりもかなり低い。一方、学級規模は世界最大級の大きさだ。これらが何を意味しているのか。低コストで高いパフォーマンスを発揮している日本型学校教育の姿について、最新の国際データを見ながら、Q&A形式で読み解いてみたい。

さいたま市が4月から開始した『放課後子ども居場所事業』で、委託先の運営事業者が職員の募集にあたり「スキマバイトアプリ」を利用していたことが、9月13日までに分かった。事業社は7月22日から8月9日まで同アプリに求人を掲載、29人を保育補助員に採用していた。また同じ事業者が6月上旬から8月末にかけて、奈良県香芝市の公立学童保育所の委託事業でも同アプリで職員を募り、のべ50人を採用していたことが市議会の9月定例議会で明らかになった。同アプリは空いた時間に働き、即日で報酬を得られる「スキマバイト」のマッチングアプリ。応募時に履歴書も面接も不要との触れ込みで近年、利用者が増えつつある。しかし、学童保育に詳しい専門家は「保育の質や安全への懸念がぬぐえない。採用に使うべきではない」と批判する。

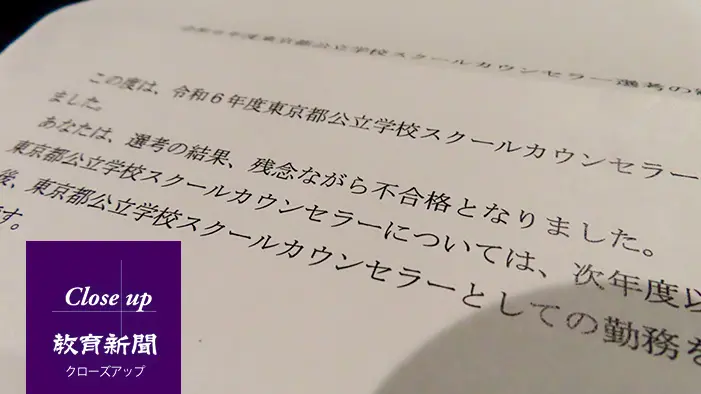

今年の春、東京都の少なくない学校現場では、スクールカウンセラー(SC)が突如交代するという事態が起きていた。東京都が採用するSCのうち、約250人もが、再び任用されず、公募でも採用されない、いわゆる「雇い止め」となり、代わりに新たに採用されたSCが配置されることになったからだ。雇い止めとなったSCの中には、何年もSCとしてキャリアを積み、学校や保護者と信頼関係を築いてきたベテランも多く含まれている。なぜこのような事態が生じてしまったのか。「チーム学校の亀裂」第2回は、この東京都のSC雇い止め問題を取り上げる。

大分県教育委員会は9月2日、2024年度実施の教員採用試験について、文部科学省の要請を受けて試験日程を例年より1カ月程早めて6月に実施したが、出願者数は前年度より254人少ない1120人にとどまり、「期待していたような効果は得られなかった」との見解を示した。また、採用予定者数は496人だったが、合格者は407人と大幅に下回ったことを明らかにした。今後、初めて一部の試験区分で「秋選考試験」を実施し、人材の確保に努める方針だ。25年度については、文科省が求めているさらなる試験日程の早期化には応じず、24年度と同じ6月に実施する予定だという。

今年に入ってから、教育新聞では全7回にわたるシリーズ「非正規教員の葛藤」で、非正規教員の現状に着目し、教員不足が生じる一因となっている非正規教員の問題を掘り下げてきた。その過程で改めて見えてきたのは、学校に関わる教員以外の専門職にも非正規職員が多いという実態だ。こうした教員以外の専門職にも目を向けなければ、職場としての学校の危機の全容を捉えきれないのではないか。そんな問題意識から、「非正規教員の葛藤」がひと段落した後、再び取材を始めることにした。

川崎市の市立中学校に勤務する女性教員が、コロナ禍に保育所の登園自粛要請などで子どもの世話をしなければならない場合に申請・取得できる特別休暇中、3日間、子どもを保育所に預けて数時間ずつ出勤したところ、同市教育委員会が「申請内容と異なり、子どもを預けて出勤したことは不正取得に当たる」として約28万円の返納を求めていることが分かった。

教員の確保が難しい現状に頭を抱えているのは、現場の教員だけでなく、教育委員会も同じだ。丁寧な指導を通じて学力を引き上げたり、特別な支援が必要な児童生徒へのケアを充実させたりするため、予算が許すならば、教員を増やしたいと考える教委は少なくない。だが、こうした議論を進めるには、配置する人材を確保できることが前提となる。今回は、深刻な教員不足によって、教育条件を改善するどころか維持することも難しくなり、追い詰められつつある教育行政の姿をレポートする。

教師の処遇改善などを議論してきた中教審「質の高い教師の確保特別部会」が示した審議まとめ案では、教職調整額の引き上げなどとともに、若手教師の育成などを担う「新しい職」を置き、教諭と主幹教諭の間に級を創設することを提言している。実現すれば主幹教諭以来の職・級の創設となるが、果たして若手教師の育成や処遇改善といった創設の狙いはどこまで期待できるのか。また、懸念や課題はないのか。導入から15年以上が経過した主幹教諭の現状も踏まえつつ、「新しい職」の創設による学校現場への影響を考えたい。