スポーツ庁と文化庁は12月10日、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の第2回会合を開催した。小路明善座長のもと25人の委員が出席、改革推進期間後にあたる2027年度以降の取り組みについて議論を行った。地域スポーツクラブ活動・地域文化芸術活動の各ワーキンググループで議題に上がった「地域移行」の名称に対しては、部活動を地域にスライドするよう受け止められる恐れがあるとして「地域展開」への変更を提示。その際、学校から部活動を切り離すのか、運営主体の在り方を問う意見が飛び交った。学習指導要領での部活動の位置付けについては、来春予定の最終とりまとめに向け検討を深める方針とした。

教員の処遇改善などを盛り込んだ給特法改正案を審議している参議院文教科学委員会は6月5日、石破茂首相が出席しての質疑が行われ、石破首相は、給特法が原則として超勤4項目以外の時間外勤務を命じられないことについて、「そのことの徹底が現場でも社会でもなされていない」との認識を示した。

教員の処遇改善などに向けた給特法改正案を審議する衆院文部科学委員会が4月18日開かれ、中教審で議論に加わった大学教授など4人の参考人が意見を述べた。参考人からは、教職調整額の引き上げや学校の働き方改革推進を盛り込んだ改正案について、「勤務環境とともに給与の改善も必要不可欠であり実現すべき」「現場の厳しい実態の改善につながりにくく、定数改善こそ必要だ」などと、一定の評価をしつつも、教員の業務管理に向けた国のルール作りや抜本的な改革を求める意見が述べられた。

「今すぐクラス替えをして」「SNSに書き込むぞ」――。保護者による過剰な苦情や不当な要求。学校現場の大きな負担になっており、文部科学省も対策に乗り出している。24歳で「日本一若い生徒指導主事」となり、長年、いじめ重大事態など困難な事案に対応してきた堺市教育委員会生徒指導課の木田哲生主任指導主事は、さまざまな保護者と接する中で、問題解決の糸口を考え抜いてきた。そこでは、保護者の「真のニーズ」を見極めるとともに、教員の心を守るための「2つの限界設定」が重要になると説く。

川崎市教育委員会の調査によって、短縮授業の日が多く設定されたために、複数の市立中学校で3年生の年間総授業時数が標準授業時数を下回っていたことに関し、阿部俊子文科相は2月14日の閣議後会見で、一般論として「授業の単位時間を変更する場合であっても、年間の標準授業時数を確保して教育課程を編成することが必要」と述べた。一方で、不測の事態によって標準授業数を下回ってしまった場合は、それだけで直ちに法令違反とはならないという、これまでの考え方も説明した。

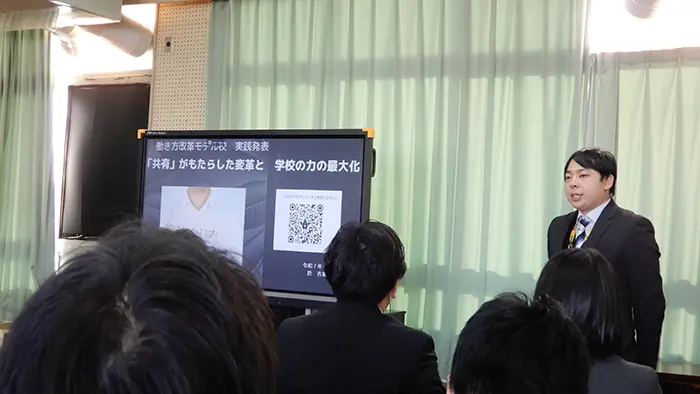

2年半で大きく働き方が変わったのはなぜか――。広島市の「学校における働き方改革推進モデル校」に指定されている同市立吉島東小学校で、学校公開が1月24日に行われ、同校の働き方改革の変遷や取り組み内容が報告された。クラウド活用によるペーパーレス化などの業務効率化だけでなく、教職員みんなで「働き方改革の目的」について対話を重ねたことが、同校の働き方を大きく変え、今では全員が「気兼ねなく帰れる」という。

地方の小さな県の教育改革に、全国から熱い視線が向けられている。独自に小学校での25人学級を推進してきた山梨県では、その効果を踏まえ、2026年度までに小学校全学年で25人学級を実現させる見通しだ。それだけでなく、23年度から始まった「文書半減プロジェクト」では、県教委から学校現場に送る文書を精選し、必要なもの以外は送付しないようにすることで、学校の働き方改革に寄与している。こうした取り組みを進めているのが、降籏友宏教育長だ。なぜ山梨県はこれらの改革を着実に前へと進められるのか。そこには、「降籏流」とも言えるような共感を伴うリーダーシップが見え隠れする。

2023年度に精神疾患で休職した公立学校の教職員は7119人に上り、初めて7000人を超えて過去最多となったことが、文部科学省が12月20日に公表した「公立学校教職員の人事行政状況調査」の結果で分かった。校種では小学校が半数近くを占め、年代別では30代が最も多かった。また、病気休職の要因について今回初めて調査したところ、「児童・生徒に対する指導に関すること」が最も多かった。同省はさまざまなメンタルヘルス対策を進めているが増加傾向は止まらず、教員のメンタルヘルスのサポートに取り組んでいる有識者からは対策の抜本的な見直しを求める声が上がっている。

スポーツ庁と文化庁は12月10日、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の第2回会合を開催した。小路明善座長のもと25人の委員が出席、改革推進期間後にあたる2027年度以降の取り組みについて議論を行った。地域スポーツクラブ活動・地域文化芸術活動の各ワーキンググループで議題に上がった「地域移行」の名称に対しては、部活動を地域にスライドするよう受け止められる恐れがあるとして「地域展開」への変更を提示。その際、学校から部活動を切り離すのか、運営主体の在り方を問う意見が飛び交った。学習指導要領での部活動の位置付けについては、来春予定の最終とりまとめに向け検討を深める方針とした。

大学入試では総合型選抜の割合が増え、生成AIも急激に進化している。それでも学校では、教師がしゃべり続け、書き続ける授業が多過ぎる。良い授業は昔も今も、子どもたちの目が輝いている授業であり、子どもたちが自己選択できる機会を作ることが大事になる。教師がしゃべりつづける授業は、子どもの貴重な時間を奪っている。そんな謙虚な姿勢で、授業のアップデートを図っていくべきだ。

教員の働き方改革を進めるため、福岡県宗像市の小学校が今年7月から、トヨタ自動車の生産方式(TPS)の考え方を取り入れた業務改善に取り組んでいる。同小が目指すのは、生徒指導には直接関わらない校務の改善を進めて、教員が子どもたちと接する時間などを確保すること。試行開始から3カ月を経て、学校現場では少しずつ目に見える効果が表れ始めているという。「トヨタ自動車九州」(以下、「トヨタ九州)」の支援を受けながら業務改善に挑む学校現場を取材した。

中教審答申を受けて文部科学省で検討が進められている教員の「新たな職・級」の創設に関して、阿部俊子文科相は10月25日の閣議後会見で、「新たな職の創設に伴い、『教諭』の職務・責任について変更を加えることは想定をしておらず、基本給の引き下げは考えていない」と述べた。「新たな職・級」のモデルとされている東京都の「主任教諭」のケースなどから、「教諭の基本給が下げられるのではないか」という懸念の声が上がっていたことを受けて、省としての方針を明確にした。

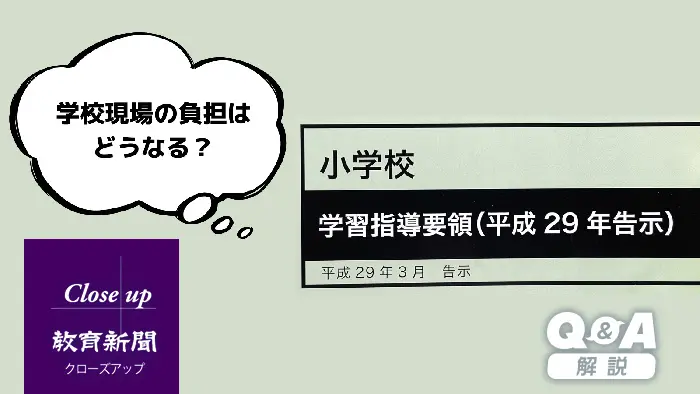

10年ぶりとなる学習指導要領の改訂作業を控え、学校現場にとって気になるのは、教育課程の新しい内容とともに、その実施に伴う負担に対する懸念だろう。改訂作業は中教審に対する文科相の諮問でスタートするが、それに先立つ文部科学省の有識者検討会では、学校現場の負担に向き合いながら、教育課程の見直しを進めていくという方向性が見えてきており、これまでの学習指導要領の改訂作業にはなかった新しい展開が動き始めている。その一例として有識者検討会の論点整理では、総授業時数について現在以上に増やさないように求めた。とはいえ、教師の「ワーク・オーバーロード」と教育課程の内容を巡る「カリキュラム・オーバーロード」は区別して考えるべきだといった考え方も示されており、教育課程の見直しと学校現場の負担を巡る議論は、改訂作業の中でどこまで実質的な内容になるのか、予断できない状況だ。これまでの議論と今後の方向性について、Q&A形式で考えてみたい。

経済協力開発機構(OECD)の年次報告書「図表でみる教育2024年版」を見ると、国際データの比較を通じて、日本型学校教育の特徴と現在位置が見えてくる。日本は国・地方を合わせた公的支出のうち教育に振り向けている割合は7.9%にとどまり、比較可能な36カ国のうち3番目に低い。「日本は教育にお金をかけない国なのか」と嘆きたくなるが、生徒の国際学習到達度調査(PISA)によれば日本の児童生徒は世界トップクラスの学力を維持しており、OECDの担当者からは「日本は限られた財政支出の中で、効率的な学校教育を行っている」との評価が聞こえてくる。そんな効率の良さを支えているのは、なんといっても日本型学校教育を担っている教師の存在だ。日本の教師はそもそも法定労働時間が世界有数の長さに定められているが、そのうち授業をやっている時間の割合は、実は他国の教師よりもかなり低い。一方、学級規模は世界最大級の大きさだ。これらが何を意味しているのか。低コストで高いパフォーマンスを発揮している日本型学校教育の姿について、最新の国際データを見ながら、Q&A形式で読み解いてみたい。

石破茂内閣で初入閣した阿部俊子文科相は10月2日、文部科学省で大臣就任の記者会見に臨み、誰一人取り残さない教育の実現に意欲を示した。中教審答申を受けて、同省は教職調整額の引き上げをはじめとする教員の処遇改善などを進める方針だが、こうした教師を取り巻く環境の整備に「全力で取り組んでいく」とし、「質も含め、メリハリをつけた形で頑張っている先生方をしっかりと応援ができる体制を作っていきたい」と語った。

日本の公立学校の学級規模は小学校が27人、中学校が32人となり、経済協力開発機構加盟国の中で小学校はチリに次いで2番目に大きく、中学校はコスタリカと並んでもっとも大きいことが9月10日、OECDが公表した報告書『図表でみる教育2024年版』で明らかになった。OECD加盟国の平均は、小学校が21人、中学校が23人だった。この結果について、記者会見したOECDのアンドレアス・シュライヒャー教育・スキル局長は「日本の学校教育は効率が高いことを示している。日本は学級規模を大きくすることによって、財政支出を抑えることができている」と説明した。

わが子が熱を出した時、わが子のことより今日の授業のことを真っ先に考えなければならないのが今の教員だ。何も考えず休めるシステムを構築しなければならない。とりわけ、育休明けの教員が担任を持たないなどの仕組みが必要だ。育児と仕事を両立している優秀な教員が、現場を去るようなことがあってはならない。教員不足への対応では、中途退職を減らす取り組みに、もっともっと力を入れるべきだ。

産休を取得する教員の増加や、休職する教員の増加━━。今、全国の学校では代替教員が見つからずに「担任未配置」や「欠員」が出ていることが珍しくない状況に陥っている。それにより学級の荒れや、さらなる教員の多忙化など、学校現場の負担が雪だるま式に増えている。兵庫県川西市立多田小学校では、3年前に産休代替の講師が見つからなかったことをきっかけに、2023年度から「40分授業午前5時間制」×「学年担任制」×「教科担任制」を取り入れた新教育課程に取り組んでいる。子どもたちが安心安全な学校生活を送るため、また担任教員への過度な負担を減らすために始めたこの取り組み。“普通の公立小学校”で、なぜここまでの改革が進んだのか。実施に至るまでの経緯や試行錯誤を取材した。

教員の長時間労働が大きな課題となる中、茨城県守谷市では独自の学校教育改革を実施し、教員の働き方改革を推進してきた。その中心となっているのは、小4~中3を対象とした「週3日5時間授業」だ。児童生徒や教員の学期中の負担を減らす一方、夏休みに授業日を設けるなどして、年度内に必要な授業時数を確保する。加えて、小学校の教科担任制や中学校での部活動改革にも取り組む。現在も全国から視察が相次いでいるという守谷市の改革について、同市教育委員会の古橋雅文参事に概要や課題を聞いた。

部活動が段階的に地域移行され始めて約1年4カ月、地域差はあるが全国的に取り組みが前進する中、「教員に新たな負担が生じた」「費用負担のため参加できなくなった子がいる」といった問題を指摘する声も上がっている。地域移行に関連した課題の克服に向け、学校や自治体はどのような策を講じているか。取材した。

福岡県宗像市教育委員会は、地元のトヨタ自動車九州と協力して、生産ラインの無駄を徹底的に排除する「トヨタ生産方式」を学校の働き方改革に取り入れ、教員の業務負担の軽減を進めることを決めた。このほど、モデル校となる同市の小学校で事業をスタートさせた。

教員は朝早くに学校に行き、夜遅くまで学校にいる。特に4月の仕事量は多い。教員にも家族と過ごしたり、世の中を知ったりする時間が必要だ。より良い授業や学級経営を目指すなら、職員室で考えているだけでは限界がある。そのため仕事量の見直しと合わせて、自由度の高い働き方を実現したい。「授業時間が終わったら、先生たちは学校にいない」を、日本社会の当たり前にできないか。