国内の約2人に1人が所有するなど、欠かせない移動手段となっている自転車。一方で、全体の約2割を占める乗用中の交通事故は大きな問題となっている。そんな中、道路交通法の改正で、4月から自転車乗車時のヘルメット着用の「努力義務」化が始まる。普及を進める上で、課題になっているのが高校生。

ミッテラン仏大統領特別補佐官などを歴任し、現在のマクロン仏大統領を見いだしたことでも知られる、経済学者であり思想家・作家のジャック・アタリ氏。政治・経済・文化など幅広いテーマで多数の著書があり、発言が注目される同氏が昨年11月、『教育の歴史と未来(原題:Histoires et Avenirs de l’Education)』と題された著書を出版した。

いじめ被害や不登校の児童増加を前に、いま教育現場では変革を迫られている。子供が個性豊かに生き生きと過ごせる教育の在り方を各地で模索しているが、その好事例としていま全国の教育関係者が次々と足を運ぶのが名古屋市立山吹小学校(山内敏之校長、児童670人)だ。

いじめ防止対策推進法の施行から今年で10年を迎えるが、深刻ないじめの事件は後を絶たない。世間では学校や教育委員会の不適切な対応が取り沙汰される一方で、全国でいじめの解決に向けた支援を行うNPO法人プロテクトチルドレン代表の森田志歩さんは、保護者の一方的な要求に疲弊する学校現場や、大人同士の対立の裏で置き去りにされ、孤独を募らせる子供たちの姿をたくさん見てきたという。

長く続いたコロナ禍で子どもたちの教育格差が一層拡大していることが懸念されている。中でも、学力以上に顕著に影響が出ていると指摘されているのが「体験」だ。修学旅行や運動会といった学校行事が中止・制約されたり、感染防止や経済的な事情などから、家庭で子どもたちが非日常的な体験を味わえる機会が減少したりしている。

日本の学校現場では、GIGAスクール構想の実現により、世界の中でも遅れを取っていたICTの導入が急速に進んでいる。その先にあるのは、デジタル技術の普及によって授業や校務、さらには学校そのものを変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)だ。しかし、DXはこれまでアナログな方法で行ってきた授業や校務を単にデジタルに置き換えたり、新しいシステムを導入したりすれば実現するというものではない。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを5月8日から5類へ移行することが決定し、今、政府内では卒業式や入学式にマスクを着用しなくても出席できるよう、感染対策を緩和する方向で検討が進められている。では、日本より早く昨年からマスクの着用などコロナ関連の規制が緩和され、ポストコロナへと移行している海外の学校では、どのようなことが起きているのだろうか。

先月、岐阜県の回転寿司店で、客によるしょうゆボトルや湯飲みをなめ回すなどの迷惑行為を撮影した動画が、SNS(会員制交流サイト)上に投稿され、物議を呼んだ。運営企業は警察に被害届を提出。民事、刑事両面での対処を検討している。迷惑行為を撮影した動画をSNSに投稿し、「炎上」する事案は後を絶たず、高校生が罪の意識なく行っているケースも少なくない。

いよいよ「改革推進期間」がスタートする、休日を中心とした中学校の部活動の地域移行。指導者を確保するための一つのやり方として考えられているのが、これまで部活動を教えてきた教員の兼職兼業だ。スポーツ庁と文化庁が年末に策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に合わせ、近く、教員の兼職兼業の制度を教育委員会で整備する際の手引きが公表される予定だ。

ビジネス誌『フォーブスジャパン』が「世界を変える30歳未満の30人」を選出する「30 UNDER 30 JAPAN」。平和教育ファシリテーターの狩俣日姫(かりまた・につき)さんは昨年8月、そのエデュケーション部門を受賞した。狩俣さんは沖縄県宜野湾市生まれの25歳。平和教育ファシリテーターとして、学校での特別授業や後進の育成をしている。

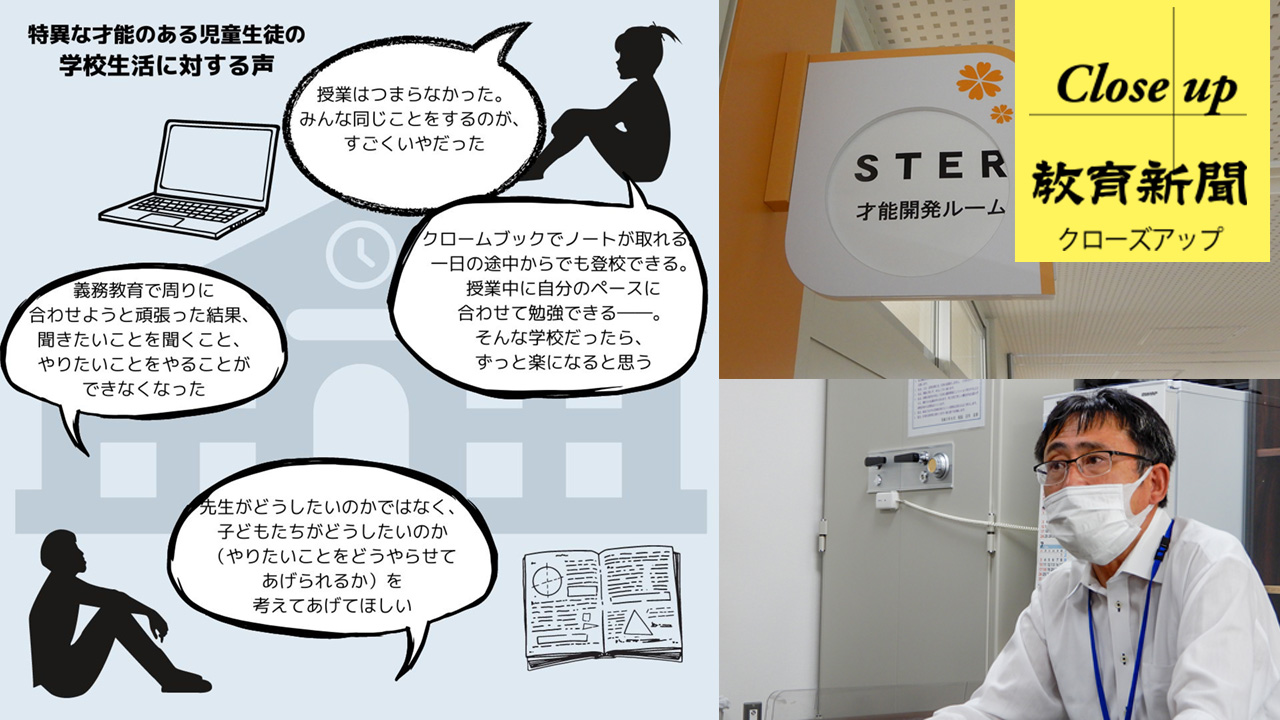

「授業はつまらなかった。みんな同じことをするのが、すごく嫌だった」「小学校では好奇心や興味を押し殺し、自分を封印することで周りに合わせてきた」――。これは特異な才能があるとされる児童生徒が語った学校生活だ。突出した能力がある子は、一方でそれ以外の能力とのアンバランスからくる不適応に苦しむ場合も多く、それがやがて学校への不信感や不登校にもつながっている。

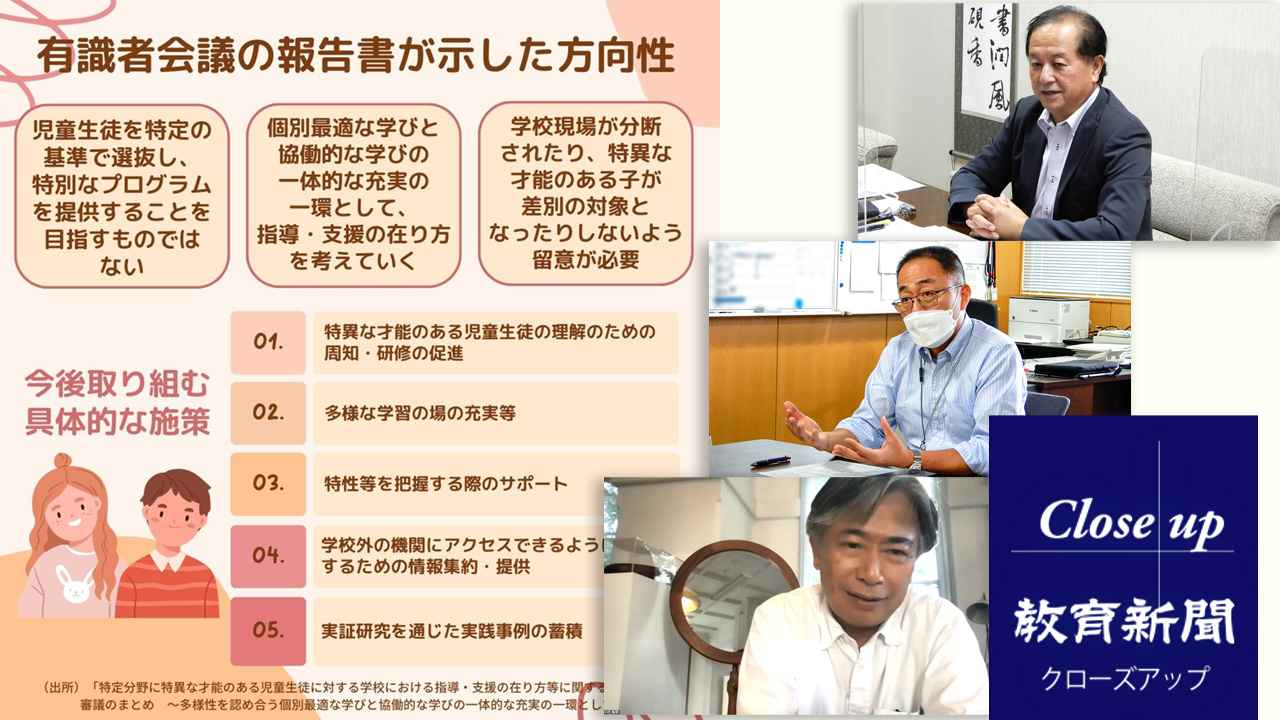

言語や科学、芸術、運動などのさまざまな領域で、優れた能力や強い関心、驚くほどの集中力を見せる――。こうした特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援に向け、文科省の来年度予算案に新規で8000万円が盛り込まれた。同省の有識者会議は昨年9月、多様性を認め合う一環として支援する方向性を打ち出している。

少子化などのさまざまな要因で高校の統廃合が各地で進んでいる。卒業生や地域にとって、愛されてきた学校がなくなることは、心のどこかにさみしさが伴う。そんな中で、2023年度から……

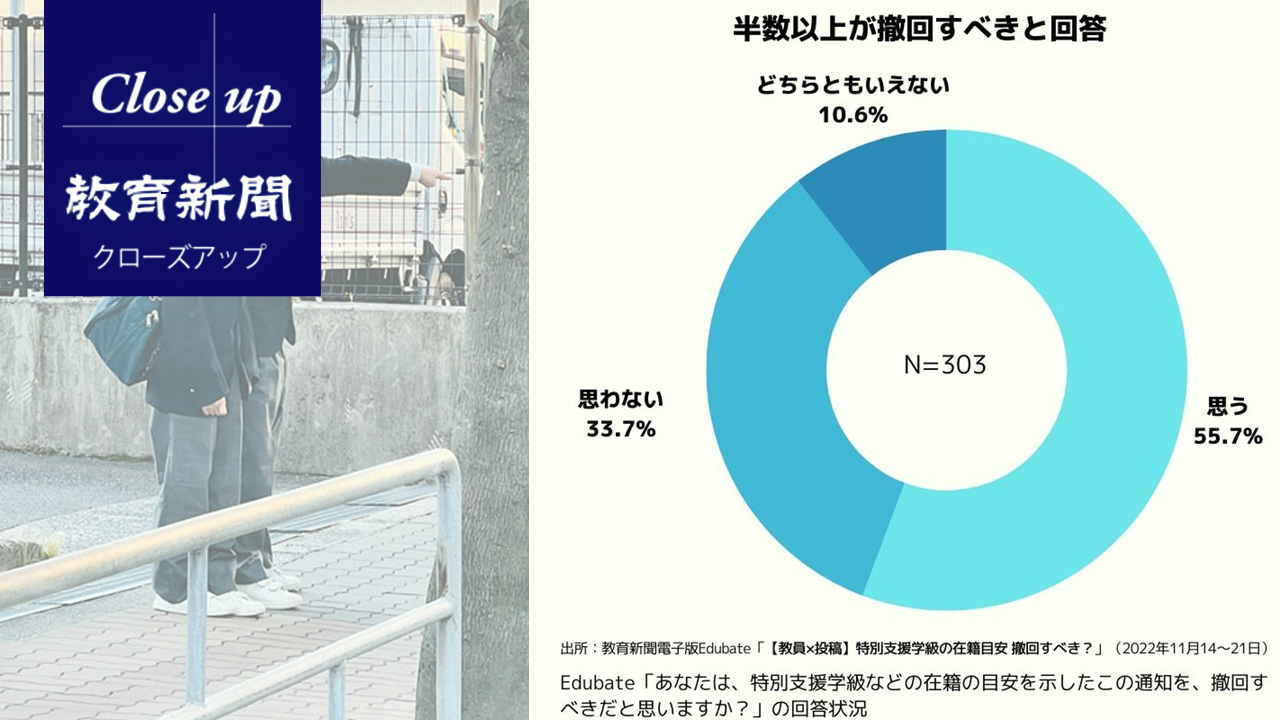

日本のインクルーシブ教育はどこへ向かおうとしているのか――。文科省が昨年4月27日に出した通知「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」によって、小中学校の特別支援教育の現場が揺れている。....

「青春って、すごく密なので」――。昨年8月、第104回全国高等学校野球選手権大会において、東北勢として初めての優勝を果たした仙台市の仙台育英高校。その優勝インタビューで須江航監督が発したこの一言は、コロナ禍の思い通りにならない、やりきれない日々の中で、前を向こうともがいてきた子どもたちや教員の心に強く響いた。

新年を迎え、働き方改革の推進や子ども主体の学びへの転換など、さまざまな改革への取り組みが求められる学校。本特集では、「30歳で就任」「教員投票で選ばれる」といった異色の経歴をもつ4人の校長に、これからの管理職の在り方や校長職のやりがいなどを聞いた。

子どもの権利のために活動した世界の子どもに贈られる「国際子ども平和賞」。若者の政治や社会参加に向けた先駆的な活動を行っているとして昨年、大阪府出身の川﨑レナさんが日本人で初めて受賞した。教育新聞では川﨑さんにインタビューし、日本の子どもを代表して、国内の教育や行政についての“本音"を語ってもらった。

コンピューターゲームやテレビゲームをスポーツ競技として捉える「e-スポーツ」。来年9月に中国で開催されるアジア競技大会で初めて正式種目として採用されるなど、「競技」「スポーツ」としての認知は年々高まっている。それに伴い、市場規模も拡大。2023年には……

子どもたちがデジタル社会を自分の足で歩いていくために、育成すべき資質・能力とは――。2020年度から小学校ではプログラミング教育がスタートし、GIGAスクール構想による1人1台端末が整備されて2年が経過しようとしている。学校間や教員間でまだ差はあるものの、学校現場はICTを日常的に活用する段階へと移行しつつある。

11月27日に行われた、都内の中学3年生を対象とした英語スピーキングテスト「ESAT-J」について、中学校によって事前対策の状況に大きな差があったことが浮かび上がってきた。経済的な困難を抱える子供たちの学習支援を行っている認定NPO法人キッズドアが12月初旬に行ったアンケートでは、学校での事前対策が不十分だったと答えた生徒が約半数と、学校間の格差がうかがえる結果となった。

高校への進学率が通信制高校含め99.0%(2021年度)に上る一方、義務教育ではないことを理由に、困難を抱える高校生が支援のはざまに落ちてしまう現状が指摘されている。そうした中でNPO法人CLACKは、経済的に厳しい高校生などに、プログラミングスキルという新たな「武器」を授け、将来を切り開いていくための支援を行っている。

メンタルヘルスの不調による教員の休職に改善が見られない中、8月に大学教授などの有識者や教育関係のNPOなどが集い、「教職員のメンタルヘルスプロジェクト」が立ち上がった。発足人の1人である「メンタルヘルステクノロジーズ」(東京都港区)の刀禰真之介社長は、企業と産業医のマッチングサービスやカウンセリングサービスなどを通し、企業のメンタルヘルス対策に向き合ってきた経験から、学校現場における取り組みの不備を指摘。1

子供の園施設への送迎を巡るヒヤリハット事案が止まらない。静岡県牧之原市の認定こども園で送迎バスに置き去りにされた女児が死亡した事件の後も、園児が車内に取り残される事案が各地で相次いでいる。国は送迎バスに安全装置の設置を義務化するなど、子供の登降園の際の安全を確保するための施策を2022年度第2次補正予算に盛り込み、本格的な対策に乗り出している。

昨年から文科省で議論されてきた、生徒指導の基本的な指針となる「生徒指導提要」の改訂版が12月6日に公表された。「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の座長を務めた八並光俊東京理科大学教育支援機構教職教育センター教授は、今度の「生徒指導提要」がこれまでの生徒指導に対するイメージを大きく変えるものになると強調。

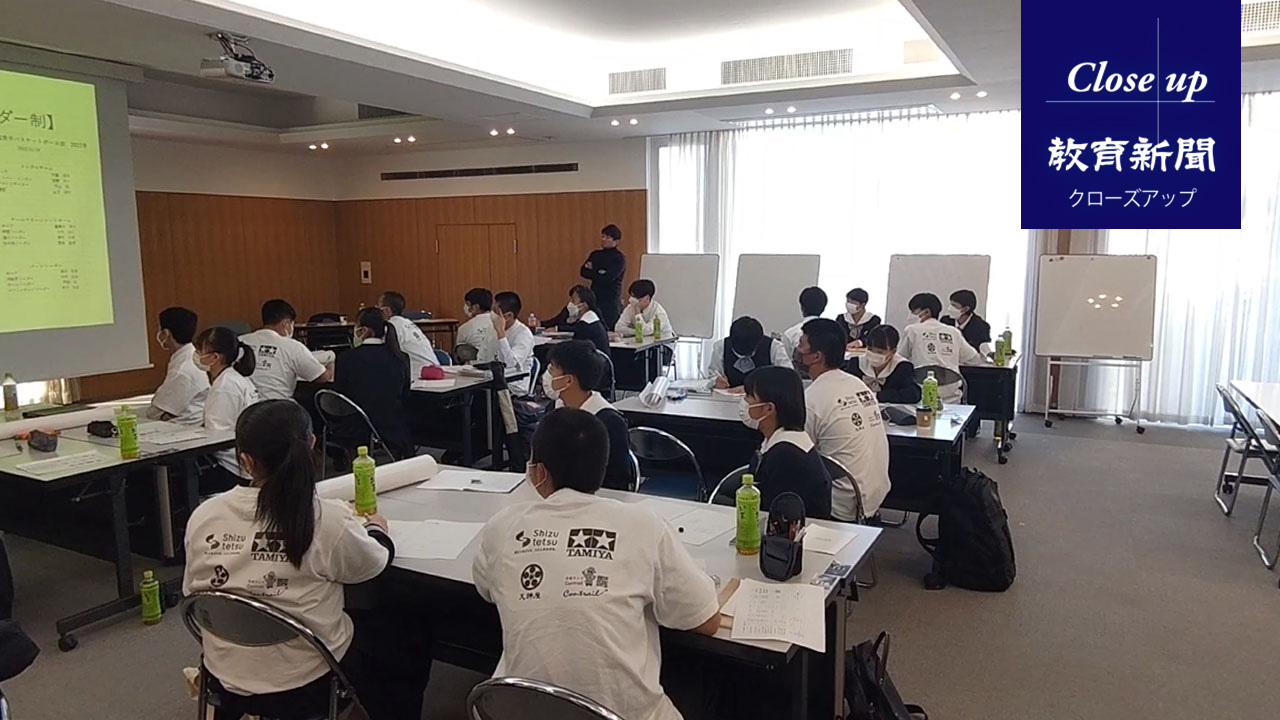

全国から先進的な部活動を行う中高生が部活動の課題を話し合う「部活動サミット」が11月21、22日の2日間、静岡県の静岡聖光学院中学・高校で開かれた。3年ぶりとなった今回は4校のスポーツ部が取り組みを紹介。平日1時間に満たない超効率化練習に、選手が作戦を決める試合。人間力成長を第一にしない活動方針など、ユニークな事例が数多く出された。

小中学生の不登校が過去最多を更新するなど、依然として教育の最重要課題の一つである不登校問題。解決の糸口とも言える「不登校特例校」について、設置が進まない背景や、教員配置を巡る問題、現場の声を取材した。

今、世界中が日本のサッカーに驚愕(きょうがく)のまなざしを向けている。中東のカタールで開かれているサッカーワールドカップで、E組の日本は11月23日に行われた強豪ドイツとの初戦を、2対1の歴史的な逆転勝利で飾った。続く27日のコスタリカ戦は0対1で負けてしまったが、終始積極的な攻撃を展開していた。

その時、困っている子を中心につくっていた━━。地域の学校である公立校には多様な背景を持った子どもたちが通っている。ドキュメンタリー映画『みんなの学校』の公開で全国にその名を知られることとなった大阪市立大空小学校は、どんな子どもたちもみんな一緒に同じ教室で学んでいた。