新型コロナウイルスの感染拡大による一斉休校を機に、一気に加速した「GIGAスクール構想」。文科省の調査によれば、98.5%の自治体で昨年度末までに、小中学校での1人1台端末の整備が完了しているとみられ、利活用のフェーズが本格化している。GIGAスクール構想の始動から、教育行政や学校現場の取り組みを追い続けてきた教育新聞が、これまでの動きや直近の重要論点、読んでおきたい過去記事をまとめたダイジェスト版をお送りする。

「多様な子供たちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びにも寄与するものであり、特別な支援が必要な子供たちの可能性も大きく広げるもの」――。こうした理念のもと、2019年から4年間をかけて整備されていくはずだった「GIGAスクール構想」は、コロナ禍の一斉休校を機に、大幅な前倒しが決まった。

これを受け、全国の自治体で1人1台端末やネットワークの整備が急ピッチで進められた。文科省の調査によれば20年8月時点では、多くの自治体で議会承認、調達の公示、事業者選定などの段階にあり、納品が完了していたのは2.0%だったが、21年3月末時点では96.5%が納品完了の見通しを示し、一部自治体では需要増による納期遅延もあったものの、同年7月末には実際に96.2%が整備済みとなった。

ただ、2021年4月1日時点での状況を尋ねた教育新聞のウェブアンケートでは、「端末が届いたが、児童生徒にまだ配布していない」という状況が37.3%で最多だった。一方で「端末が届き、授業で日常的に活用している」と回答した人も19.3%おり、その時点ですでに、整備・活用状況に差が生じていたことがうかがえる。

1人1台端末の導入初期に学校現場から多く挙げられた課題は、授業中の端末利用に厳しい制限が課せられていたり、通信速度が遅かったりと、端末が十分に活用できないことだった。また、端末を管理・運用する上での「ルール作り」に頭を悩ませる教員も多かった。そうした中、子供たち自身にルール作りを考えさせた学校も出てきた。

この時期は「とにかく端末を死蔵させず、使ってみる」という意識が求められた一方、初期設定や家庭との連携など、立ち上げに伴う業務の増加で疲弊してしまったという例も聞かれた。ICT活用を短期間でうまく軌道に乗せた学校からは、「うまくいかないときにみんなで助け合えるような、職場の雰囲気作り」の大切さを語る声もあった。

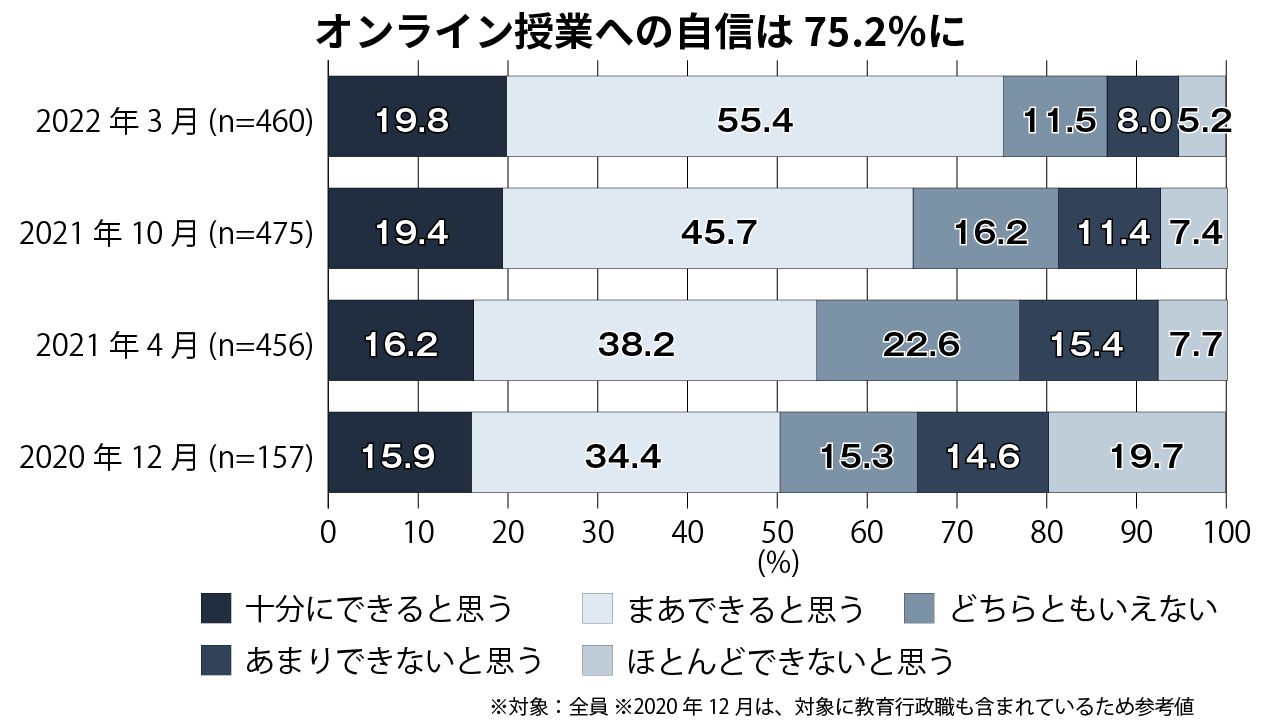

そうした中、21年9月には新型コロナウイルスのデルタ株が大流行。多くの学校が再び臨時休校を迫られたことで、オンライン授業への対応力や家庭への端末持ち帰りが大きく前進し、感染不安から登校を控える児童生徒への対応も進んだ。教育新聞のアンケートでは、20年12月から継続してオンライン授業への自信を尋ねているが、「対応できる」と答えた教員の割合は、時間の経過とともに順調に増加している。

同時に、オンライン授業を受けた場合に「出席」扱いではなく「出席停止・忌引き等」として取り扱われることについて、児童生徒や保護者から不満の声が上がった。これに対し、文科省は10月、指導要録上の「出席停止・忌引き等」の欄の名称について、「オンラインを活用した特例の授業」を加えるなど、自治体の判断で変更することが可能だとする事務連絡を出した。一方、オンライン授業を「出席」扱いにするべきだという意見に対して、文科省は学校の福祉的な機能やICT環境の地域格差などを背景に、慎重な姿勢を貫いている。

怒涛のGIGAスクール初年度が過ぎ、2年目を迎えた22年度。同年3月末時点で、自治体の98.5%で端末整備が完了し、本格的な利活用のフェーズが到来した。この年度末には、多くの学校現場が初めての「年度更新」を迎え、児童生徒の卒業・入学・進級などに伴う機器やアカウントの更新などが必要になる場面もあり、教員の負担増を訴える声が聞かれた。

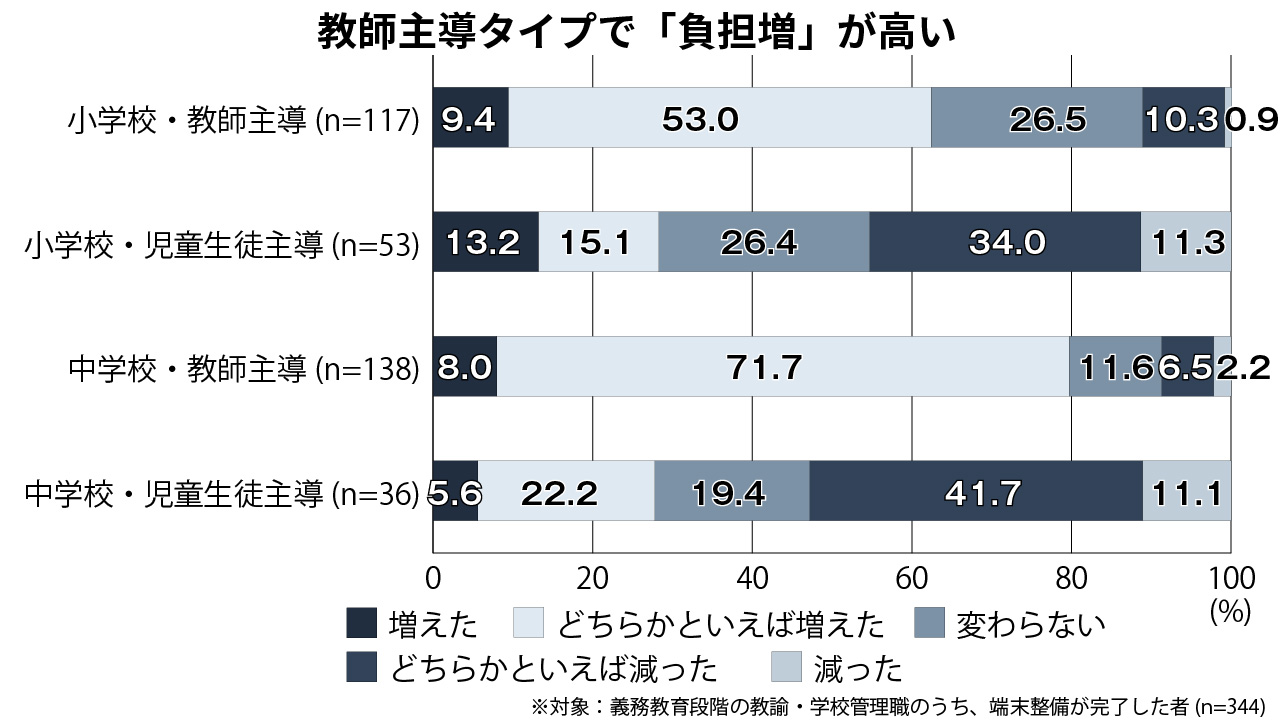

GIGAスクール構想と校務の情報化を一体的に進めることで、学校の働き方改革につなげることも期待されているが、現状ではまだまだ学校現場の負担感が大きいようだ。教育新聞が今年4月に行ったウェブアンケートでは、1人1台端末が導入されたことにより、授業・校務の負担がトータルで「増えた」「どちらかといえば増えた」と回答した小中学校の教員・管理職の割合は60.5%に上った。

とりわけICT担当の教員やICTが得意な教員に負担が集中する、ICT支援員との連携がうまくいかないといった声も聞かれ、こうした学校現場の負担感を背景に、文科省は各自治体で「GIGAスクール運営支援センター」の整備を進めている。これは自治体が民間事業者に委託し、ヘルプデスクの運営やサポート対応、休日や長期休業中のトラブル対応を行うもの。加えて文科省は、ICT活用が十分にできていない教委や学校に対し、個別の助言をするなど「プッシュ型の伴走支援」を進める意向を示している。

今後は端末を活用した「個別最適な学び」や「協働的な学び」など、新たな学びに挑戦することも期待されている。従来型の大人数を相手にした一斉指導では、誰かの端末に不具合が起きると授業自体が止まってしまうなどの事態も起こりうる。

それよりも、子供たちが必要に応じて端末を使うような、学習者主体のスタイルの方が教員の負担感も少なく、1人1台端末との相性がよいと指摘する向きもある。また1人1台端末を活用した学習者用デジタル教科書についても、24年度の本格導入に向けた議論や実証実験が進められている。

教育新聞では、教育委員会や学校でのGIGAスクール端末を活用したさまざまな取り組みを取材してきた。そうした取り組みの一部を次に紹介する。各地で工夫を凝らし、新しい学びを作り上げていることが分かる。

また、これまで課題となっていたのが高校での端末整備だ。1人1台環境の小中学校で学んだ子供たちが高校に進学することを見越し、文科省は各自治体に高校の端末整備を進めるよう要請。その結果、文科省が22年2月に公表した調査によれば、22年度内に全ての都道府県・政令市で高校1年生の1人1台環境整備が完了する予定で、学年進行による整備を進める自治体も含め、全学年で完了予定となった。高校では保護者に費用負担を求める場合も多く、負担額や経済的に厳しい家庭への支援の在り方などが議論された。

GIGAスクール構想の論点は他にもたくさんある。まず、1人1台端末での学習記録などのデータを分析・活用し、よりよい学習につなげようとする「教育データの利活用」だ。22年1月には、デジタル庁が文科省などと策定を進めてきた教育データ利活用のロードマップを公表。短期的には学校現場の負担軽減につながる校務のデジタル化などを重点的に進め、中長期的には児童生徒が自らの蓄積されたデータを活用して「個別最適な学び」の実現につなげていくとした。

文科省の有識者会議では、教育データの利活用について学校や教育委員会が参考とする留意事項(Q&A集)を今年度内に作成する方針。個人情報保護との兼ね合いなど、学校現場の不安も根強いことを考慮し、「やってよいこと、やってはいけないこと、さらに議論が必要なこと」の整理を目指すとしている。

1人1台端末の利用が広がる中、紙(教科書・プリントなど)と端末をどう使い分けるかの研究も進んでいる。「タブレットは紙の本と全く同じではなく、紙の本で読んだ方が内容をよく覚えている」「短いテキストの場合は、デジタル上も紙上も読みに違いはないが、ある一定の長さを超えると、紙での読みに軍配」など、場面によってはあえて紙を選んだ方が、学習効果が高いという指摘も研究者などから挙がっている。

また、画面を長時間見続けることによる視力への影響も懸念されている。文科省が21年度に実施した近視実態調査では、裸眼視力1.0未満の割合は小学生が32.9%、中学生が54.7%で、学年が上がるにつれて増加していることが判明。同省は、タブレット端末などICT活用時に画面を30センチ以上離して見る、30分に1回は20秒以上遠くを見るなど、健康上の留意事項の周知徹底を図っていくとしている。

さらに1人1台端末を活用し、さまざまな困難を抱える子供たちのニーズに応えられるようになる可能性も期待されている。端末を使えば遠隔での支援ができることから、不登校の児童生徒へのオンライン授業を行ったり、音声読み上げや文字の拡大などの機能を使いながら、障害のある児童生徒の学習支援をしたりする例が広がっている。

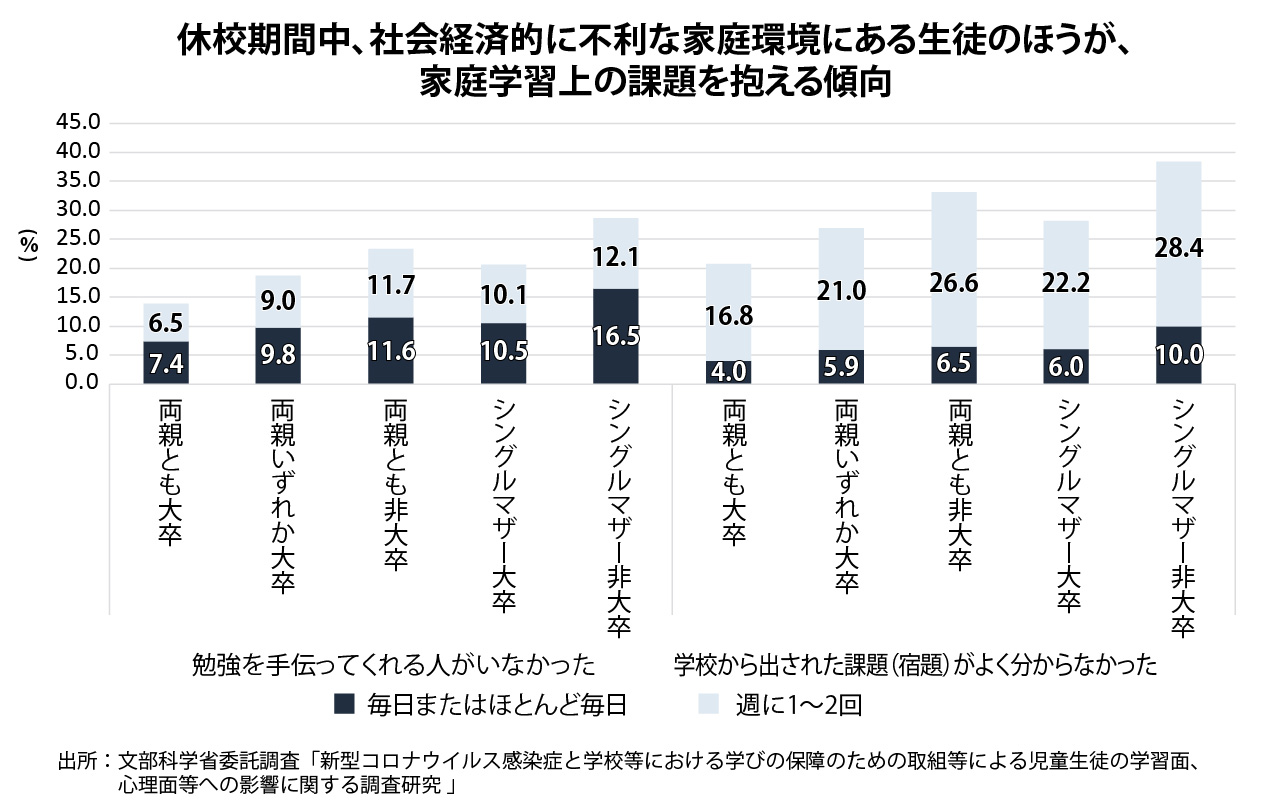

一方、経済的に厳しい家庭や地域では、そうでない地域と比べてICTの活用が難しく、適切な配慮がなされなければ、教育格差の拡大につながることも懸念されている。経済的な困難を抱える子供たちに端末を配布するだけでは不十分だとして、個別の面談などを通した伴走支援や、「休校や学級閉鎖時には、何をすべきか明確な指示を伴う宿題を出す」といった工夫が重要になるという指摘もなされている。